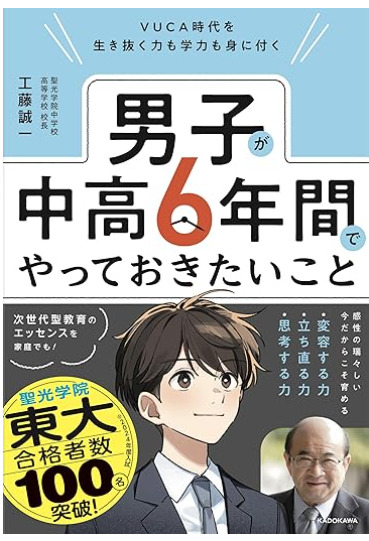

【VUCA時代を生き抜く力も学力も身に付く 男子が中高6年間でやっておきたいこと】感想・レビュー

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

『VUCA時代を生き抜く力も学力も身に付く 男子が中高6年間でやっておきたいこと』

中学受験予定のご家庭、

志望校をどのように決めますか?

偏差値で決める。

大学進学実績で決める。

まったく見ない人はいないけど、

これだけで決めることはないですよね。

文化祭や学校説明会に行って、

決めるのも一つの方法だと思います。

でも、

それだけでは不十分かも。

なぜ不十分なのか?

表面的なところしか見えないから。

文化祭や学校説明会でも、

雰囲気や教育方針はある程度わかる。

パンフレットを見ればわかるけど、

そこまで細かく書いてないですよね。

教育方針も書いてはあるけど、

学校行事や受験情報に目を奪われる。

ある意味仕方のないことだけど、

もっと深く教育方針を知った方がいい。

入学してから合わないと思っても、

もう遅いのです。

では、

どうすればいいでしょうか?

学校経営者の著書を読み、

教育理念を深く知ると良い。

でも、

何を読めばいいのかよくわからない。

そんな方にオススメなのが、

コチラの本です。

『VUCA時代を生き抜く力も学力も身に付く 男子が中高6年間でやっておきたいこと』

本書は聖光学院理事長の著書です。

本書を読めば、

聖光学院の教育理念がよくわかります。

教育理念に共感できるか?

子どもを通わせたいと思うか?

志望校を決める際の参考になります。

もし聖光学院を受験予定の方は、

ぜひご覧ください。

ちなみに、

聖光学院を受験予定がなくても、

参考になる部分はありますね。

たとえば、

芸術に対する教育理念。

なぜ芸術を学んだ方がいいのか?

将来どのように役立つのか?

これを知るor知らないで、

人生をうまく乗り切れるかが変わる。

後ほど少し触れますので、

ぜひご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

Chapter1:息子の態度や考えていることがわからなくなったら

Chapter1で参考になると思った箇所、

コチラです。

・父親が管理しすぎると自走力不足の子どもに育つ

口で言うのは簡単だけど、

実行するのは本当に難しいですね。

管理を緩くしすぎると、

全然勉強しないので。

たとえば

祖父母の家に先日行った際、

親だけで買い物に行きました。

祖父母に任せて子どもを残し、

↓のように言って外出しました。

「ゲームやってもいいけど、

帰ってくるまでに勉強始めてね」

帰ってきたところ、

全然勉強してませんでしたね。。

では、

どうすればよいでしょうか?

「目を離さず手は出さず」

これがオススメですね。

ガチガチに管理する気はないけど、

放置はダメです。

詳しくはコチラに書かれているので、

ご興味あればぜひご覧ください。

「目を離さず手は出さず」でも、

子どもは自走しますね。

たとえば、

塾の宿題量がとても多いけど、

自分で計画立ててやってます。

1週間で終わればよいので、

1日の量を決めて勉強してますね。

私は終わったかどうか聞いたり、

わからない問題を教えたりする程度。

「目を離さず手は出さず」で、

親の関与度合いを調整すると良いです。

Chapter2:自立を促す中高生男子との家庭での関わり方

Chapter2で参考になると思った箇所、

コチラです。

・子どもへの期待値は少し下げるくらいがちょうどいい

中学最初のテスト結果は、

期待値を下げた方がいいでしょうね。

進学校なら勉強ができる子ばかりなので、

そう簡単に良い成績は取れない。

私も進学校で最初の成績、

かなり悪くてショックでしたね。

そこからまた勉強すればいいし、

親も慌てないことが大事です。

ちなみに中学受験前も、

期待値は下げた方がいいと思ってます。

成績が下がったり受験で不合格の場合、

子どもなりにショックを受けるから。

子どもは塾で上位クラスだけど、

別に落ちても構わないと言ってます。

テストの出来が悪い時だってあるし、

勉強してできるようになればいい。

受験も難関校に絶対行けとは言わない。

地元の公立中学でもいいと言ってます。

勉強習慣を身につけ、

学力向上すればいいので。

もし公立中学に進学しても、

勉強していた分周りより優位に立てる。

東京は上位層が中学受験で抜けるので、

高校受験の方がラクという話もある。

中学受験で人生決まらないし、

あまり気負うなと言ってますね。

Chapter3:学校での思考する力・変容する力・立ち直る力を育む取組み

Chapter3で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「抽象的な思考力」と「具体的なアウトプット力」をリベラルアーツで形成

抽象的な思考力、

中高生に必須の能力ですね。

たとえば、

数学は抽象的な概念を学びます。

中学のルート計算であったり、

高校の微分・積分であったり。

数学が苦手な子どもは、

抽象的な概念の理解に苦戦する。

もし数学が苦手なら、

躓いた単元の概念を教えると良いです。

具体的なアウトプット力、

これも必須の能力です。

インプットした知識は、

アウトプットしないと覚えないから。

たとえば読書した1週間後、

本の内容を覚えてないですよね。

これを教科書に置き換えると、

学んだ知識を覚えてないことに。

これでは困りますよね。

そこで、

知識をインプットするために、

アウトプットする必要があります。

具体的にどうすればよいか?

↓が参考になります。

コチラは脳科学に基づく記憶術です。

①最初のインプットから、7~10日以内に3~4回アウトプットする

②人間は膨大な情報を海馬で記憶する(1~2週間程度の仮保存)

③②のうち①のように3~4回アウトプットされると、重要情報と位置付けられ、側頭葉で記憶する(長期保存)

詳しくはコチラに書かれているので、

ご興味あればぜひご覧ください。

Chapter4:子も親も変容し続ける力が新時代を生きる鍵に

Chapter4で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「お金を稼ぐ」を目的に自分にしかできないやり方を模索するもよし

<ポイント>

・子どもが将来の夢を描くときネックになりがちな親側の意外な価値観は何か?

・お金儲けを最優先に考えることをいけないこととする価値観

・この価値観は学校の中に顕著であり、生徒が「将来お金が儲かる仕事に就きたい」と言うと、多くの教員が嫌な顔をする

お金の教育重視の私からすると、

信じられない価値観ですね。

子どもが将来お金を稼がずして、

自立できると思えないのですが。

お金を稼ぐのは当然として、

さらに資産運用も当然だと思ってます。

預金金利より物価高が上回る時代、

資産運用しないと貯金は目減りします。

ウチは子どもが中学生になったら、

投資デビューさせます。

株式市場は緩やかに成長するのが、

過去の歴史です。

若い頃から投資を始め、

長期運用する方が資産は増える。

中学生だと新NISAはできないけど、

18歳になったら必ずやらせます。

もし子どもが大学生ならば、

新NISAで資産運用を学ぶべきです。

資産運用の差が経済格差となり、

子どもが産まれれば教育格差にもなる。

子どもの未来を考えたら、

資産運用をしない選択肢はないです。

新NISAはコチラがわかりやすいので、

ご興味あればぜひご覧ください。

Chapter5:人や芸術の触れ合いが予測不能の困難から立ち直る力を奪う

Chapter5で参考になると思った箇所、

コチラです。

・芸術を通じてものごとの複雑性を理解する力をつける

<クラシック音楽>

・抽象度が高く、指揮者や演奏家によって解釈が異なるとても複雑な芸術

・クラシック音楽の複雑さは、自分の思いを代弁してくれる

・矛盾した感情を統合していく術を身につけるうえでも、ものごとの複雑性を理解する力は役立ちます

抽象度の理解が大切なのは、

Chapter3でも書いた通りです。

抽象的な分だけ解釈の幅が広がり、

より複雑性も増す。

解釈を広げて物事に対応するのは、

大人になると仕事でよくあること。

物事を単純に考えられない時、

抽象的な思考力が役立つのです。

私は芸術鑑賞が好きで、

美術館に行くことが多いです。

先日はモネ展を観覧するため、

国立西洋美術館に行きました。

印象派の画風なので、

絵画に解釈の余地が幅広くあります。

子どもも絵画に少し興味があり、

ゴッホのひまわりが見たいそうです。

少しでも興味があるうちに、

子どもを連れて行くのがオススメです。

Chapter6:自ら思考する力で大学受験も社会も過渡期の時代を生き抜く

Chapter6で参考になると思った箇所、

コチラです。

・子どもの良さが活きるフィールドを選択肢として残す

<ポイント>

・社会的な成功と学歴は、案外関係がない

・子どもの現実を見極め、子どもの良さが最も活きそうなフィールドを探り、選択肢として示す

・選択肢を示したうえで、最終的な判断を子ども自身に任せる

上記のポイント自体は、

間違いじゃないと思いますね。

高学歴の人が、

必ず社会で成功するわけじゃない。

私より高学歴の人が会社で挫折し、

成功できない例を何度も見ました。

別のフィールドなら活躍できそう、

と思った人も何人もいますし。

では、

学歴は関係ないから、

難関大学に進学しなくても良いか?

それは違うと思いますね。

日本は学歴フィルターが残り、

大企業就職には学歴が必要だから。

学歴フィルターを否定する人もいるけど、

残念ながら現実は違いますね。

大企業へ就職の選択肢を手に入れるなら、

難関大学の学歴は必須です。

大企業に就職を勧めるわけではなく、

大企業で成功する保証もないけれど。

ただ一つ言えるのは、

大企業は中小企業より生涯年収が高い。

会社員以外の選択肢もあるけど、

そう簡単に稼げるほど甘くない。

子どもが現実を理解したうえで、

最終判断するのが良いと思いますね。

まとめ

各Chapterで参考になると思った箇所、

まとめました。

Chapter1:息子の態度や考えていることがわからなくなったら

・父親が管理しすぎると自走力不足の子どもに育つ

Chapter2:自立を促す中高生男子との家庭での関わり方

・子どもへの期待値は少し下げるくらいがちょうどいい

Chapter3:学校での思考する力・変容する力・立ち直る力を育む取組み

・「抽象的な思考力」と「具体的なアウトプット力」をリベラルアーツで形成

①最初のインプットから、7~10日以内に3~4回アウトプットする

②人間は膨大な情報を海馬で記憶する(1~2週間程度の仮保存)

③②のうち①のように3~4回アウトプットされると、重要情報と位置付けられ、側頭葉で記憶する(長期保存)

Chapter4:子も親も変容し続ける力が新時代を生きる鍵に

・「お金を稼ぐ」を目的に自分にしかできないやり方を模索するもよし

<ポイント>

・子どもが将来の夢を描くときネックになりがちな親側の意外な価値観は何か?

・お金儲けを最優先に考えることをいけないこととする価値観

・この価値観は学校の中に顕著であり、生徒が「将来お金が儲かる仕事に就きたい」と言うと、多くの教員が嫌な顔をする

Chapter5:人や芸術の触れ合いが予測不能の困難から立ち直る力を奪う

・芸術を通じてものごとの複雑性を理解する力をつける

<クラシック音楽>

・抽象度が高く、指揮者や演奏家によって解釈が異なるとても複雑な芸術

・クラシック音楽の複雑さは、自分の思いを代弁してくれる

・矛盾した感情を統合していく術を身につけるうえでも、ものごとの複雑性を理解する力は役立ちます

Chapter6:自ら思考する力で大学受験も社会も過渡期の時代を生き抜く

・子どもの良さが活きるフィールドを選択肢として残す

<ポイント>

・社会的な成功と学歴は、案外関係がない

・子どもの現実を見極め、子どもの良さが最も活きそうなフィールドを探り、選択肢として示す

・選択肢を示したうえで、最終的な判断を子ども自身に任せる

まとめ

中高生に限らずだけど、

管理しすぎは良くないですね。

かと言って、

全然管理しないのもダメです。

「目は離さず手は出さず」のスタンスで、

管理のバランスを取るのが大事です。

管理の度合いを緩めつつ、

期待値を出さずに見守るくらいが良い。

中高生の勉強は、

抽象的な内容を扱います。

受験を見据えると、

主要5科目の勉強に集中しがちです。

でも将来を見据えると、

芸術分野の勉強も大事です。

芸術分野自体が抽象度が高く、

解釈の余地が大きいので。

解釈の幅を利かせて物事を考えないと、

仕事や生活で将来行き詰まるでしょう。

中高生のうちに学びたいこと、

もう一つ挙げるなら金融教育です。

お金で失敗すると、

人生そのものが成り立たないから。

いかに多く稼ぐかを考え、

実現できそうな道に進めばよい。

その際に要注意なのが、

稼いだ金を浪費してしまうこと。

特にギャンブルは厳禁。

昨今オンラインカジノが話題ですよね。

仕事そのものを失い、

人生破産してしまうので要注意。

中学受験で悩ましいのは、

子どもをどこに進学させればよいか?

偏差値だけじゃないと思いつつも、

つい偏差値を見てしまう。

学歴だけじゃないと思いつつも、

つい大学進学実績を見てしまう。

それ自体は否定しないけど、

他の視点で選ぶことも大事ですね。

その判断基準になるのが、

学校の教育方針ですね。

特に学校経営者の理念は、

カリキュラムにも色濃く反映される。

学校説明会で聞くのもアリだけど、

著書で知るのもアリです。

むしろ、

パンフレットより詳しいので、

著書の方が良いとも思う。

本書は聖光学院理事長の著書です。

聖光学院の理念が良くわかります。

聖光学院を受験予定の方は、

いますぐ本書をお買い求めください。

聖光学院の理念が、

自分の教育方針と一致するか?

子どもとの相性は合うか?

子どもを通わせたいと思うか?

このあたりが問題なければ、

有意義な6年間が過ごせますね。

本書のお値段は1,650円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

・VUCA時代を生き抜く力も学力も身に付く 男子が中高6年間でやっておきたいこと

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学4年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)