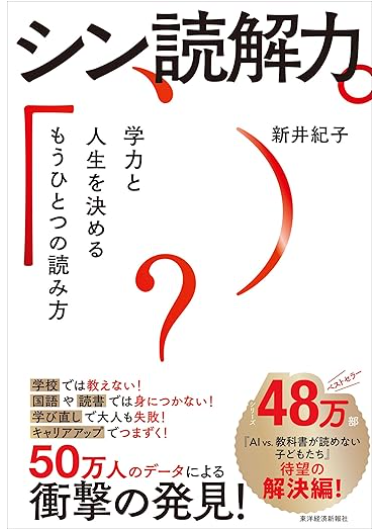

【シン読解力: 学力と人生を決めるもうひとつの読み方】感想・レビュー

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

子どもの成績、

急に伸び悩んだりしませんか?

昔は成績が良かったのに、

最近はなかなか成績が伸びない。

勉強量が足りないのか?

周りの子どもが伸び始めたのか?

このままではマズいから、

もっと勉強量を増やさないと。

…とお考えの方、

おそらく成績は伸び悩むでしょう。

なぜ成績が伸び悩むのか?

教科書がきちんと読めていないから。

教科書を読むだけなら、

だれでもできそうですよね。

日本語で書かれていれば、

教科書は読める。

でも、

読めても理解できるわけじゃない。

たとえば、

昔の教科書を思い浮かべてください。

小学校の教科書は簡単でした。

中学校の教科書も読めなくはない。

でも、

高校の教科書あたりから、

急に難しいなぁと感じませんか?

言葉づかいが難しくて、

なんか読みにくいしわかりにくい。

成績が伸び悩む子は、

教科書の理解で躓いているのです。

この躓きに気づかず勉強を増やしても、

成績は伸び悩むに決まってる。

では、

どうすればいいでしょうか?

教科書を読んで理解できるように、

読解力を身につければいい。

でも、

どう身につければいいかわからない。

そんな方にオススメなのが、

コチラの本です。

シン読解力とは何か?

RSTが測る力と書かれています。

RSTとは何か?

コチラです。

・リーディングスキルテスト(RST)とは何か?

<RSTの6分野>

①係り受け解析

②照応解決

③同義文判定

④推論

⑤イメージ固定

⑥具体的固定

RSTの例が本書に書かれてるけど、

読解するのは結構難しい。

日本語で書かれた文章だし、

問題文自体は読める。

でも、

いざ問題を解いてみると、

全問正解にならない。

問題文を読めているようで、

実は理解できていないことに気づく。

また、

生活言語と学習言語の違い、

本書に書かれています。

高校の教科書をもう一度、

頭に思い浮かべてください。

難しい言い回しで書かれていて、

読むだけでも一苦労ですよね。

それはなぜか?

生活言語ではなく学習言語だから、

つまり、

教科書を読んで理解するには、

学習言語の理解が必要なのです。

学習言語は科目ごとに違うので、

それぞれの特徴を理解する必要がある。

本書に書かれていることを知らずに、

教科書を読んでも理解できない。

子どもの成績が伸び悩む理由

学習言語の読解力にあるのです。

学習言語を理解し、

シン読解力が身につけば、

子どもの成績はきっと伸びます。

子どもの成績が伸び悩む方は、

ぜひ本書をご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログでご紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

第1章:チャットGPTの衝撃

第1章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「外れ値」とは何か?

外れ値とは何か?

めったに発生しない失敗です。

AIに外れ値を学習させると、

全体の制度が下がってしまうそうです。

そのため、

外れ値の失敗をAIは学べないそうです。

この外れ値がもたらす結果によって、

AIを100%活用できるか否か判断できる。

外れ値がもたらす事故例として、

米の自動運転タクシーが書かれています。

他の車両にひき逃げされた人を、

AI自動運転がさらにひく事故が発生。

AIからすると外れ値でも、

人間からするとあってはならない事故。

外れ値が重大な事故をもたらす場合、

AIの100%活用は難しいそうです。

どのような業務ならAIを活用できるか?

本書に事例がいくつか書かれています。

AIで業務効率化をお考えの方は、

ぜひ本書をご覧ください。

第2章:「シン読解力」の発見

第2章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・リーディングスキルテスト(RST)とは何か?

<RSTの6分野>

①係り受け解析

②照応解決

③同義文判定

④推論

⑤イメージ固定

⑥具体的固定

RSTが測る力を「シン読解力」、

と筆者は読んでいます。

RSTは6分野から出題されます。

本書の例題をやってみましたが、

結構難しいですね。

①の例題を載せますので、

ぜひチャレンジしてみてください。

Q:次の分を読みなさい。

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

この文脈において、以下の空欄にあてはまる最も適当なものを選択肢のうちから1つ選びなさい。

セルロースは( )と形が違う。

①デンプン

②アミラーゼ

③グルコース

④酵素

正解は①デンプンですが、

②アミラーゼを選ぶ人が多いそうです。

私が↓のように文章を分解し、

主語を補って考えました。

仕事でも長文メールを読む時、

こんな感じで分解しながら読みますね。

もっと一文を短くして、

わかりやすく書いてほしいと思うけど。。

②~⑥の例題も本書に書かれてます。

ご興味ある方は、

ぜひ本書でチャレンジしてください。

(アミラーゼという)酵素は(グルコースがつながってできた)デンプンを分解する

が、

(アミラーゼという)酵素は(同じグルコースからできていても、形が違う)セルロースを分解できない。

第3章:学校教育で「シン読解力」は伸びるのか?

第3章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「もっと、ちゃんと、しっかり読みなさい」

<RSTの分析結果>

①中学3年生までは、成長に従ってある程度は自然に「シン読解力」は伸びるが、高校に入学する15歳前後を境として、伸長は止まってしまう

②小中高とも、学校教によって「シン読解力」が向上しているとは言いがたい。特に、高校ではどの偏差値帯でも、また公立・国立・私学の別なく、入学後は「シン読解力」が向上していない

③高校受験の大学受験も「シン読解力」、特に「RST平均能力値」が決め手になる。有名私大合格圏内に入る指標は、RST平均値1.5と推定される

④スクリーニングの厳しさ(入試の難易度と倍率)によって、高校のRST平均能力値は決定される

高校から止まるのは、

なんとなく感覚でもわかります。

中学までは感じなかったけど、

高校から教科書が難しく感じました。

シン読解力が影響してるのかも?

教科書が読めて理解できなければ、

学力が上がるハズもない。

私の子どもはまだ小4だけど、

いずれ壁にぶつかるかもですね。

次章以降を参考に、

シン読解力を身につけないと。

第4章:「学習言語」を解剖する

第4章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・摩訶不思議な「数学語」の世界

<例題>

2つの辺の長さが等しい三角形を二等辺三角形という。また、3つの辺の長さがどれも等しい三角形を正三角形という。では、正三角形は二等辺三角形ですか?

この例題、

国語と数学で回答が違います。

国語ならNoとなりますが、

数学ならYesとなります。

なぜYesなのか?

定理と証明をシンプルに整理するため、

と本書に書かれてます。

もし二等辺三角形と正三角形が、

別々の図形であるとします。

その場合、

二等辺三角形で証明した定理を、

正三角形でも証明する必要がある。

この手間を省くために、

先ほどの例題はYesになる。

筆者がここで伝えたいのは、

生活言語と学習言語の違いです。

教科書に使われている言葉は、

学習言語です。

つまり、

生活言語が理解できても、

学習言語が理解できないと、

教科書は読めず理解できないのです。

高校の教科書が難しく感じるのは、

学習言語の難易度が上がるからかも。

もし子どもが勉強で躓いたら、

学習言語の構造を教えると良いですね。

学習言語の詳細は、

ぜひ本書でご確認ください。

第5章:「シン読解力」の土台を作る

第5章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・脳のワーキングメモリには限界がある

<ポイント>

・人間が短期的に覚えておける無意味な記号列は7(±2)程度

・外部からの情報を「ワーキングメモリ」と呼ばれるところに保管して処理し、構造化された知識として長期記憶に保存する

・長期記憶に保存するには、その情報が単なる記号列から「意味」に置き換えられるかどうかが鍵となる

ワーキングメモリこそが、

認知のボトルネックと書かれてます。

トレーニングで劇的に増やせないから。

ワーキングメモリを無駄に消費しない、

これが脳にとって重要です。

さて教育に関する本を読んで、

思うことがあります。

勉強のやり方に関する本は多いけど、

脳科学の観点での本は少ない。

脳科学の本を読むと、

記憶力工場の秘訣が書いてあるのに。

たとえば、

暗記と運動には相関関係があります。

<暗記と運動の関係>

①暗記能力:ランニングによって高められる

②連想記憶:筋力トレーニングによって高められる

コチラの本に詳しく書かれてますので、

ご興味あればぜひご覧ください。

私は脳科学の知見を根拠に、

子どもを外で遊ばせています。

さらに習い事もしてるので、

運動する機会は結構多いです。

勉強する時間は少なく思われますが、

SAPIXで成績上位5%以内です。

脳科学の知見があれば、

1日中勉強しなくても大丈夫。

コチラは別記事に書いたので、

ご興味あればぜひご覧ください。

第6章:「シン読解力」トレーニング法

第6章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・RSノート初級編の意図

まずは何をやるか?

音読と視写と書かれています。

RSTの評価が低い子どもは、

以下の傾向があるそうです。

音読と視写を通じて、

文章構造に慣れ学習用語の獲得が、

RSノート初級編の意図のようです。

・修飾節が長かったり、主語や目的語が省略されていたりする文章の構造を掴むことが苦手

・基本的な学習用語を獲得し損ねている(生活言語の語彙不足や漢字の習得不足)

第2章でも書きましたが、

わかりにくい文章に遭遇した際は、

文章を分解すると良いです。

文章を分解すると、

文章の構造が見えてきます。

文章の構造で足りないと思ったら、

自分で不足箇所を補うと良いです。

第2章の例題、

もう一度復習してみてください。

Q:次の分を読みなさい。

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

この文脈において、以下の空欄にあてはまる最も適当なものを選択肢のうちから1つ選びなさい。

セルロースは( )と形が違う。

①デンプン

②アミラーゼ

③グルコース

④酵素

(アミラーゼという)酵素は(グルコースがつながってできた)デンプンを分解する

が、

(アミラーゼという)酵素は(同じグルコースからできていても、形が違う)セルロースを分解できない。

第7章:新聞が読めない大人たち

第7章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「今どきの若い社員は読解力が低い」という嘆きの原因

<ポイント>

・RST値が50代>40代>30代以下の会社は、会社あるいは業種そのものの人気に陰りが出ている

・RST値が50代<40代<30代以下の会社は、統合効果で社格が上がったところや、広告効果で「就職したいランキング」の順位を近年上げている会社などが並ぶ

採用で見抜けないRST値の例、

本書に書かれています。

面接の印象は良くても、

入社してからが苦労する。

定義が読めず、

コンプラ遵守できない例は笑えない。

マニュアルも読めず、

業務に支障をきたす例もある。

RST値が高い人材を雇う方が、

入社後も活躍できると思いますね。

まとめ

各章で参考になると思った箇所、

まとめました。

第1章:チャットGPTの衝撃

・「外れ値」とは何か?

第2章:「シン読解力」の発見

・リーディングスキルテスト(RST)とは何か?

<RSTの6分野>

①係り受け解析

②照応解決

③同義文判定

④推論

⑤イメージ固定

⑥具体的固定

Q:次の分を読みなさい。

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

この文脈において、以下の空欄にあてはまる最も適当なものを選択肢のうちから1つ選びなさい。

セルロースは( )と形が違う。

①デンプン

②アミラーゼ

③グルコース

④酵素

(アミラーゼという)酵素は(グルコースがつながってできた)デンプンを分解する

が、

(アミラーゼという)酵素は(同じグルコースからできていても、形が違う)セルロースを分解できない。

第3章:学校教育で「シン読解力」は伸びるのか?

・「もっと、ちゃんと、しっかり読みなさい」

<RSTの分析結果>

①中学3年生までは、成長に従ってある程度は自然に「シン読解力」は伸びるが、高校に入学する15歳前後を境として、伸長は止まってしまう

②小中高とも、学校教によって「シン読解力」が向上しているとは言いがたい。特に、高校ではどの偏差値帯でも、また公立・国立・私学の別なく、入学後は「シン読解力」が向上していない

③高校受験の大学受験も「シン読解力」、特に「RST平均能力値」が決め手になる。有名私大合格圏内に入る指標は、RST平均値1.5と推定される

④スクリーニングの厳しさ(入試の難易度と倍率)によって、高校のRST平均能力値は決定される

第4章:「学習言語」を解剖する

・摩訶不思議な「数学語」の世界

<例題>

2つの辺の長さが等しい三角形を二等辺三角形という。また、3つの辺の長さがどれも等しい三角形を正三角形という。では、正三角形は二等辺三角形ですか?

第5章:「シン読解力」の土台を作る

・脳のワーキングメモリには限界がある

<ポイント>

・人間が短期的に覚えておける無意味な記号列は7(±2)程度

・外部からの情報を「ワーキングメモリ」と呼ばれるところに保管して処理し、構造化された知識として長期記憶に保存する

・長期記憶に保存するには、その情報が単なる記号列から「意味」に置き換えられるかどうかが鍵となる

<暗記と運動の関係>

①暗記能力:ランニングによって高められる

②連想記憶:筋力トレーニングによって高められる

第6章:「シン読解力」トレーニング法

・RSノート初級編の意図

・修飾節が長かったり、主語や目的語が省略されていたりする文章の構造を掴むことが苦手

・基本的な学習用語を獲得し損ねている(生活言語の語彙不足や漢字の習得不足)

Q:次の分を読みなさい。

アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。

この文脈において、以下の空欄にあてはまる最も適当なものを選択肢のうちから1つ選びなさい。

セルロースは( )と形が違う。

①デンプン

②アミラーゼ

③グルコース

④酵素

(アミラーゼという)酵素は(グルコースがつながってできた)デンプンを分解する

が、

(アミラーゼという)酵素は(同じグルコースからできていても、形が違う)セルロースを分解できない。

第7章:新聞が読めない大人たち

・「今どきの若い社員は読解力が低い」という嘆きの原因

<ポイント>

・RST値が50代>40代>30代以下の会社は、会社あるいは業種そのものの人気に陰りが出ている

・RST値が50代<40代<30代以下の会社は、統合効果で社格が上がったところや、広告効果で「就職したいランキング」の順位を近年上げている会社などが並ぶ

まとめ

生活言語と学習言語の違い、

知らなかったですね。

たしかに言われてみれば、

教科書で使う言語は生活言語と違う。

同じ日本語だけど、

生活で使わない独特の表現が使われる。

中学の教科書までなら、

生活言語でもなんとか理解できる。

でも高校の教科書になると、

生活言語では苦しくなる。

高校の教科書が難しく感じるのは、

学習言語の難易度が一気に上がるから?

高校を境にシン読解力が止まるのも、

無関係ではないかもしれない。

子どもの成績が伸び悩んだら、

学習言語の理解に問題がありそう。

でも、

たいていの親はそれに気づかない。

生活言語と学習言語の違いなんて、

聞いたこともないから。

各教科ごとに学習言語を理解し、

そのうえで教科書を読まないと、

いくら勉強しても理解できないでしょう。

子どもの成績が伸び悩んでいる方は、

いますぐ本書をお買い求めください。

超天才を除けば、

子どもの学力はどこかで伸び悩みます。

昔は成績優秀だったのに、

最近は成績が下がってきた。

もしこんな傾向が出始めたら、

シン読解力が追いついてないかも。

もしくは、

学習言語の理解に問題があるかも。

シン読解力を伸ばし、

学習言語を理解できればどうなるか?

子どもの成績はまた伸び始める。

志望校にも合格できるようになる。

子どもが勉強で躓いた時こそ、

ぜひ本書をお買い求めください。

本書のお値段は1,980円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学4年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)