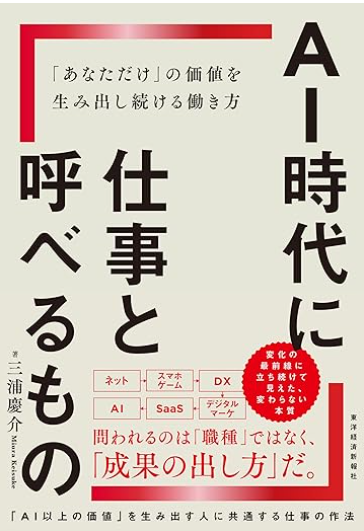

【AI時代に仕事と呼べるもの: 「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方】感想・レビュー

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

『AI時代に仕事と呼べるもの: 「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』

AI時代になると、

仕事はどうなるんだろう?

AIが急速に広がるいま、

多くの人が不安を抱えています。

このままだと、

AIに仕事を奪われるのではないか?

実際にアメリカでは、

AI失業が始まっています。

でも、

備えあれば憂いなしですよ。

なぜ人間はAIに怯えるのか?

AIがなんでもできる存在に見えるから。

あっという間に資料を作り、

あっという間に資料を分析する。

AIとの勝負に人間が勝てるハズない。

それはその通りです。

しかし、

AIが代替できる領域は限られています。

AIは一瞬で資料を作れるけど、

プレゼンできるわけではない。

企画を通せるわけでもないし、

商品/サービスを世に出せもしない。

人間にしかできない仕事の領域、

冷静に考えればあるのです。

では、

私たちは何を目指せばいいでしょうか?

AIスキルを磨かなくて良いの?

AI以外に何のスキルを磨くべきなの?

どうすればいいか迷っている方に、

オススメなのがコチラの本です。

『AI時代に仕事と呼べるもの: 「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』

本書で重点的に書かれているのは、

AI以外に磨くべきスキルです。

そのスキルは何か?

以下の4つと書かれています。

いずれもAIにはできないもの。

人間がAIに勝るものです。

・経験知

・決断

・レビュー

・フィジカル

AIは単なるツールなので、

どう活かすかは人間次第です。

人間の差がAIの差になる。

人間の差は上記4つで変わる。

なぜ4つのスキルを磨くべきか?

ぜひ本書をご覧ください。

なお、

AIスキルを磨くことも必要です。

記事内でも少しだけ触れていますが、

コチラの本がわかりやすいです。

ご興味あればぜひご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

第1章:AIによって「仕事の定義」はこう変わる

第1章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・AI時代に目指すべき「3つのポジション」

<3つのポジション>

①マネージャー:人を動かし、最終決断する役割

②スペシャリスト:AIを「最強の道具」にする知見

③事業人材:価値の起点を創る人

①マネージャー:人を動かし、最終決断する役割

AIにできないポジション、

と本書に書かれていますね。

AIは人を動かせない。

人によって動かされるのがAIなので。

ネット全盛の時代でも、

マネージャーはなくなりませんでした。

AIでも同じ運命だと思いますが、

だれもがなれるわけではない。

ポジション数に限りがあるので、

残念ながらなれない人もいるのです。

②スペシャリスト:AIを「最強の道具」にする知見

スペシャリストがAIを使いこなすと、

爆発的な生産性と創造性を手にする。

本書にこう書かれていますが、

まさにその通りですね。

スペシャリストは元々専門性が高く、

成果物の精度も高い。

成果物の作成に時間がかかっていたけど、

AIを使いこなすと格段に早くなる。

AIを使いこなすスペシャリスト、

企業で重宝されると思います。

1人で圧倒的な質量の成果物を生めば、

他の人材が不要となる。

人件費をカットできるので、

企業にとってはありがたい存在。

AI時代でも仕事を失わずに済む。

そんな存在になるかもですね。

③事業人材:価値の起点を創る人

①+②の人材ですが、

きわめてレアな人材ですね。

私がイメージするのは、

創業者レベルの人材です。

事業を興すレベルに近い人材なので、

社内で見つけるのが難しい。

もし社内で見つかったとしても、

独立できてしまうレベル。

だれもが目指せるものではない、

と私は思いますね。

第2章:AI時代の仕事の基礎マインド-成果を出し続ける人が必ずもっている「思考の土台」

第2章で参考になると思った箇所、

コチラです。

<P.92>

・無理矢理にでもインプットする

<ポイント>

①知識と経験の両方を増やすことが、良い仮説=良い仕事を生むための出発点になる

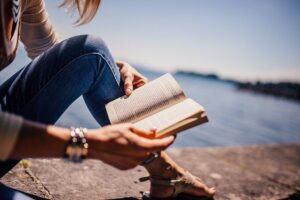

②毎週1冊は本を読む

③興味がなくても、まず触れてみる

②毎週1冊は本を読む

インプットしないと、

知識は増えないですね。

知識を増やす最適な方法は、

本を読むことです。

最初は毎週1冊でも大変だけど、

慣れると毎週2~3冊は読めます。

私は本の感想・レビューを書くけど、

これはアウトプット目的です。

本を読んだだけでは忘れてしまう。

アウトプットなしで知識は身につかない。

③興味がなくても、まず触れてみる

興味がなくても触れる方法、

私は新聞で実践してます。

興味のない分野の記事も、

ざっと読みますね。

新聞を読まない人は、

主にネットで情報収集します。

しかしネットに頼ると、

自分好みの記事しか読まなくなる。

自分の領域や幅が広がらないので、

浅い思考になってしまいます。

①知識と経験の両方を増やすことが、良い仮説=良い仕事を生むための出発点になる

②知識③経験を踏まえて生まれるのが、

①良い仮説=良い仕事ですね。

知識や経験が乏しいと、

仕事のアイデアが頭に浮かばない。

たとえば、

AIの知識も経験もない人材に、

AIを用いた画期的な発想はできない。

お金と時間をかけてでも、

知識と経験は得た方がいいですね。

第3章:「経験知」を積み上げる仕事-AIを価値あるものに変える人間の現場力

第3章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・生々しい情報をつかむ

<ポイント>

①AI時代に「自分だけの経験知」を積むために本当に必要なことは、現場に足を運び、生々しい情報を自分の目と耳でつかむこと

②生々しい現場の声や動きに触れていないと、まったく的外れな二次情報で判断してしまい、凡庸な成果にしかならない

③AIを使って提案や仮説を出すにしても、インプットする情報が表層的でズレていたら、出てくるアウトプットも当然ズレます

①一次情報と呼ばれるものですね。

私のブログを例にすると、

①一次情報ががイメージしやすい。

たとえば、

教育関連の記事、

AIで書こうと思えば書けます。

でも、

②実際の教育の声や動きがなく、

表面的な記事になってしまう。

ネットで見たことあるような、

当たり障りのない記事で終わりますね。

私が教育関連の記事を書く場合、

自分の経験をもとに書きます。

たとえば、

子どもの勉強を見て気づいた点や、

学校説明会に出席して得た知見など。

これが①自分だけの経験知となり、

AIでは書けない記事のネタになる。

私がブログでAIを使うのは、

複数の一次情報をまとめる時です。

たとえば、

学校説明会で気づいた点が複数あり、

それを記事内で一つずつ書きます。

最後にそれをまとめる際、

AIを使うと効率的にまとめられる。

このような使い方なら、

③インプットもアウトプットもズレない。

①一次情報こそ、

AIが生み出せない人間の価値ですね。

第4章:「決断」して責任を持つ仕事-決断を積み重ねることで、人間ならではの価値をつくる

第4章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・リーダーシップ:目的を定め、人を動かす

<ポイント>

①AIが企画を出す、アイデアをまとめる、資料を作る。こうした作る仕事は加速度的に自動化されていく

②その一方で、「それをどうやって組織内で通すか」「誰とどう握るか」「どんな順番で合意を得るか」といった、動かす仕事の価値はこれからますます高まっていく

③アイデアの希少性が下がる反面、「アイデアを現実に動かせる人」は希少価値を増していく

①社内で仕事を失うのは、

パワポ職人みたいな人材ですね。

AIで簡単に代替されるので、

いずれ仕事を失います。

AIは自分で動けないのが弱点なので、

②ができる人間はAI時代も生き残れる。

AIはあくまでツールなので、

アイデア出しのサポートにすぎない。

それをどのように活用し、

現実で活かすかは人間次第。

ここに人間の価値があるので、

AIスキルに走らぬようご注意ください。

第5章:「レビュー」で質を担保する仕事-目的達成に十分であるかを見極める

第5章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・目的に立ち返る

<ポイント>

①AIを活用すれば、いまや誰でもそれらしいアウトプットをすぐ作れる時代です

②「それが目的に沿っているかどうか」は、AI自体には判断できません

③良いレビューとは「経験知に基づく問い直し」と「品質を上げる決断」がセットになった行為なのです

①は先ほども触れたので割愛しますが、

重要なのは②です。

AIの代表例であるChatGPTの仕組み、

実はこうなってます。

人間の指示から単純に予測して、

アウトプットしているにすぎない。

②目的に沿っているかどうかまで、

深く考えていないのです。

・大量のテキストデータから単語間のつながりと関係性を学習している

・入力された文章の文脈を考慮し、次に来る可能性の高い単語を予測する

・単語を順番に並べていき、回答の作成を完了させる

AIにアウトプットさせたら、

必ず③レビューが必要です。

私もAIに記事の一部を書かせるけど、

毎回必ずレビューします。

AIの文章をそのまま記事にしたこと、

一度もないですね。

意図もズレたりするし、

品質も決して良いとは言えない。

ただし一から作るより早いので、

AIを活用している感じです。

③レビュー前提でAIを活用するなら、

迅速に高品質なアウトプットを作れます。

第6章:価値のインフラとなる「フィジカル」な仕事-人間にしか出せない価値を発揮する、AI時代最大の武器

第6章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・AI時代の会うことの価値観

<ポイント>

①対面でしか伝えられない「あなたの情報」を伝えられるため、信頼関係が構築できる

②対面でしか「相手の情報」が把握できるため、経験知・決断・レビューの精度が高まる

③わざわざ会いに行くことで、相手が「この人に何かしてあげたい」と思ってくれる

対面の重要性は、

一次情報の獲得にあると思います。

オンラインでも獲得できるけど、

対面の方が高精度で情報量も多い。

対面で得た一次情報をAIにインプットし、

良質なアウトプットを生成する。

それがAI時代おける、

フィジカルの優位性ですね。

私が教育関連で、

あちこちの学校に訪問するのが一例。

ネットで情報は得られるけど、

ほんの一部にすぎない。

良い面ばかり強調されることもあるので、

実際に見ないと良し悪しが判断できない。

フィジカルで有益な一次情報を得て、

決断/レビューに活かしましょう。

第7章:AI時代の仕事で、最高に楽しく生きる

第7章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・自分の土俵を広げる

<ポイント>

・「自分より優れた人に追いつく」というのは、極めて難しいことです

・自分より先行している人が、自分と同等の努力を続けている限りは、理論上は永遠に追いつけません

・相手の土俵に立って勝負をするのではなく、自分の土俵を広げ続けるほうが有効な戦略になりうるのです

まさにその通りですね。

1分野の専門性を求めても、

上には上がいます。

複数分野の専門性を身につけ、

掛け合わせる方が有効です。

複数分野の専門性なら、

1分野ほど極めなくても問題ない。

分野の組み合わせが重ならない限り、

あなたの価値は上がります。

たとえば私が書く記事、

教育/投資/不動産系がメインです。

どれか1分野であれば、

専門的な人は山ほどいます。

でも掛け合わせてみると、

ほとんど見かけない。

これがオリジナリティであり、

私の武器でもある。

こんな感じでやれば、

自分の土俵は簡単に広がりますね。

まとめ

各章で参考になると思った箇所、

まとめました。

第1章:AIによって「仕事の定義」はこう変わる

・AI時代に目指すべき「3つのポジション」

<3つのポジション>

①マネージャー:人を動かし、最終決断する役割

②スペシャリスト:AIを「最強の道具」にする知見

③事業人材:価値の起点を創る人

第2章:AI時代の仕事の基礎マインド-成果を出し続ける人が必ずもっている「思考の土台」

<P.92>

・無理矢理にでもインプットする

<ポイント>

①知識と経験の両方を増やすことが、良い仮説=良い仕事を生むための出発点になる

②毎週1冊は本を読む

③興味がなくても、まず触れてみる

第3章:「経験知」を積み上げる仕事-AIを価値あるものに変える人間の現場力

・生々しい情報をつかむ

<ポイント>

①AI時代に「自分だけの経験知」を積むために本当に必要なことは、現場に足を運び、生々しい情報を自分の目と耳でつかむこと

②生々しい現場の声や動きに触れていないと、まったく的外れな二次情報で判断してしまい、凡庸な成果にしかならない

③AIを使って提案や仮説を出すにしても、インプットする情報が表層的でズレていたら、出てくるアウトプットも当然ズレます

第4章:「決断」して責任を持つ仕事-決断を積み重ねることで、人間ならではの価値をつくる

・リーダーシップ:目的を定め、人を動かす

<ポイント>

①AIが企画を出す、アイデアをまとめる、資料を作る。こうした作る仕事は加速度的に自動化されていく

②その一方で、「それをどうやって組織内で通すか」「誰とどう握るか」「どんな順番で合意を得るか」といった、動かす仕事の価値はこれからますます高まっていく

③アイデアの希少性が下がる反面、「アイデアを現実に動かせる人」は希少価値を増していく

第5章:「レビュー」で質を担保する仕事-目的達成に十分であるかを見極める

・目的に立ち返る

<ポイント>

①AIを活用すれば、いまや誰でもそれらしいアウトプットをすぐ作れる時代です

②「それが目的に沿っているかどうか」は、AI自体には判断できません

③良いレビューとは「経験知に基づく問い直し」と「品質を上げる決断」がセットになった行為なのです

・大量のテキストデータから単語間のつながりと関係性を学習している

・入力された文章の文脈を考慮し、次に来る可能性の高い単語を予測する

・単語を順番に並べていき、回答の作成を完了させる

第6章:価値のインフラとなる「フィジカル」な仕事-人間にしか出せない価値を発揮する、AI時代最大の武器

・AI時代の会うことの価値観

<ポイント>

①対面でしか伝えられない「あなたの情報」を伝えられるため、信頼関係が構築できる

②対面でしか「相手の情報」が把握できるため、経験知・決断・レビューの精度が高まる

③わざわざ会いに行くことで、相手が「この人に何かしてあげたい」と思ってくれる

第7章:AI時代の仕事で、最高に楽しく生きる

・自分の土俵を広げる

<ポイント>

・「自分より優れた人に追いつく」というのは、極めて難しいことです

・自分より先行している人が、自分と同等の努力を続けている限りは、理論上は永遠に追いつけません

・相手の土俵に立って勝負をするのではなく、自分の土俵を広げ続けるほうが有効な戦略になりうるのです

まとめ

AI時代にどう備えるか?

AIスキルを磨くのも大事だけど、

AI以外のスキルも重要です。

AIが生み出すアウトプットの質は、

人間のインプット次第です。

人間の知識と経験が豊富なほど、

AIのアウトプットは高品質になる。

知識と経験を豊富にするには、

読書や対面でのやり取りが欠かせません。

これらが一次情報となり、

AIへのインプットの質が高まります。

その結果、

AIのアウトプットの質も上がるのです。

読書の知識や対面の経験を怠ると、

どうなるか?

ネット情報を拾い上げただけの、

凡庸なアウトプットになってしまう。

では、

AIに高品質なアウトプットを作らせれば、

それで終わりでしょうか?

その高品質なアウトプット、

活かすも殺すも人間次第なのです。

AIの弱点は何か?

自分で動けないことです。

いくら高品質なアウトプットでも、

社会に活かさなければ意味がない。

人間がレビューし、

組織内で企画を通し、

商品やサービスとして世に出す。

AI任せでは何も生み出せないので、

人間の仕事は必ず残ります。

AIスキルはたしかに必要だけど、

あくまでツールを使うためにすぎない。

AIにはできない、

レビューや調整等のスキル向上も必要。

双方のスキルを磨き、

知識や経験を積み続ければ、

AI時代でも確実に生き残れます。

むしろ重宝される人材になれます。

AI時代を迎えて漠然と不安を覚える方は、

いますぐ本書をお買い求めください。

本書のお値段は1,980円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

・AI時代に仕事と呼べるもの: 「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学5年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)