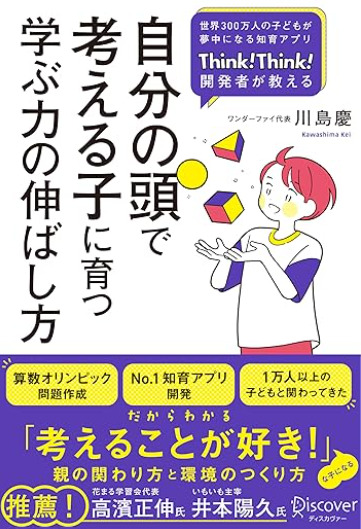

【自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方】感想・レビュー

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

「どうして嫌がるんだろう」

「もっとやる気を出してくれれば」

子どもの受験勉強を見ていると、

あれこれ悩む場面は多いですよね。

受験勉強する前から嫌がったり、

やる気が急に失せたり。

何が問題なんだろうか?

実は意欲の問題なのです。

受験勉強を意欲的やる子なんている?

と思うかもしれませんよね。

でも、

この意欲が学びの出発点なのです。

意欲がなければ思考も始まらず、

知識やスキルも積み上がっていかない。

意欲の部分を放置したままだと、

どう転んでも受験勉強は進まないです。

学力が伸びるハズもなく、

中学受験など夢のまた夢の話に。。

では、

どうすれば意欲を引き出せるでしょうか?

そんなのわからないよ、

という方にオススメなのがコチラです。

意欲→思考力→知識・スキルの流れで、

子の力を引き出す方法が書かれてます。

意欲を引き出すポイントは何か?

「考えることが楽しい」

と思えるような土台作りです。

考えることが楽しければ、

何でも意欲的に取り組むようになる。

子どもが受験勉強する前に、

いかにこの思考へ導けるか?

普段の子育てから意識すべきことが、

本書に書かれています。

意欲の次に養うべきなのは、

思考力です。

勉強で養うものに思えますが、

実は勉強以外で学ぶ要素も多い。

むしろ、

勉強以外で学ぶ思考力こそが、

のちの勉強に活きるのではないか?

本書を読むとそう感じますね。

意欲と思考力が備われば、

知識・スキルも身につきます。

本書で言う知識・スキルは、

一般的に考えられるものと違う。

学校で学んだことを再現ではなく、

さらに先の知識へ辿り着けるか?

これが受験の成否を分けると言っても、

過言ではないと思いますね。

もし子どもが受験をするなら、

受験前にぜひご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

第1章:「考えることが楽しい」が子どもの力を引き出す

第1章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・意欲→思考力→知識・スキルの学びのサイクルで伸びていく

<プラレールの例>

・意欲:「曲がったレールと直線のレールを組み合わせて一周するようにしたい!」と思い、取り組み始める

・思考力:試行錯誤しながら、ぴったり一周できたり、うまくはまらなかったり、ぴったりではないけど無理やりめ込んだりする

・知識・スキルぴったり一周できるケースとそうでないケースに何らかの法則性を見出す

子どもの勉強で身近な例だと、

算数の問題がまさにコレですね。

問題に取り組む意欲。

試行錯誤しながら問題を解く。

解法の法則を見出す。

意欲が無いと問題を解く前から、

算数そのものを敬遠してしまう。

親がまずサポートすべきなのは、

意欲を起こすことかもしれませんね。

子どもが勉強で躓いたら、

意欲を掻き立てることから始めましょう。

第2章:「意欲」という名のアンテナ

第2章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「うちの子は○○が苦手」と言わない

<ポイント>

・子どもがあることに対して、本当に苦手になってしまうのは、大人が子どもに「○○が苦手だよね」と伝え、子どもが、自分はそのことが苦手であると自覚したとき

これは私も言わないようにしてます。

苦手意識を持ってしまったら、

払拭するのが大変なので。

子どもが勉強で躓いている時、

私はこう言います。

「現時点で解けなくてOK」

「もう少し勉強が進めばいずれ解ける」

「だからできなくても気にしなくていい」

このように言うケースは、

算数の応用問題が多いですね。

解法が思いつかない時は、

いくら考えても思いつかない。

それは苦手だからではなく、

単純に解法を知らないだけです。

それなら解説見て解法を覚え、

次回解ければ何の問題もない。

暗記数学と言う勉強法で、

コチラの本に紹介されています。

ご興味あればぜひご覧ください。

第3章:子どもの「思考力」を引き出す

第3章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・子どもの「思考力」を引き出す縁づくり3つのポイント

<3つのポイント>

①一人で遊べる環境を用意する

②五感を使った外遊び

③教材を遊びのような形で提供する

①最近は一人っ子が多いので、

自然とそうなる機会も多い気がします。

ウチも一人っ子なので、

一人で遊ぶのは慣れてますね。

家でも一人で、

よくわからない遊びをしてますね。。

親が理解できない遊びこそ、

子の思考力が発揮されてる場面ですね。

②外遊びはいろいろ学べますね。

ウチも塾の無い日は、

友達と外で遊ぶことが多いです。

子どもが学んでいるのが、

人間関係ですね。

友達のケンカを仲裁したり、

友達との距離感を図ったり。

人間関係は人生につきまとうので、

いまから学んでほしい点でもある。

③子どもが小学校低学年の頃、

算数の問題集をやらせていました。

特に役立ったのは、

算数ラボシリーズですね。

パズルみたいな問題が多くて、

思考力アップに役立ちます。

これをやっていたおかげで、

SAPIXの入塾テストも解けました。

コチラの記事に少し書いたので、

ご興味あればぜひご覧ください。

第4章:「知識・スキル」の適切な位置づけ

第4章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・本当の「基礎」とは何か

<誤解されがちな基礎>

・計算ドリルを反復し、筆算などの習った「型」をそのまま再現できること

・漢字など習った知識を習ったとおりに引き出すことができること

・算数などで習った例題と同じレベルの問題を言われたとおりに再現できること

<本当の基礎>

・理解と体験に基づいた「自由自在に操れる力」

本書に書かれている例だと、

三角形の面積がわかりやすいですね。

公式(底辺×高さ÷2)通りの計算は、

誤解されがちな基礎です。

なぜこの公式で三角形の面積になるか?

を理解できるのが本当の基礎です。

長方形に対角線を引けば、

実はとても簡単にわかります。

長方形に対角線を引くと、

三角形が2つできます。

長方形の面積は縦×横、

三角形2つ分の面積と同じですよね。

三角形1つの面性は縦×横÷2です。

縦=高さ&横=底辺に置き換えれば、

三角形の面積の公式になります。

こんな感じで算数を理解できれば、

自由自在に操れるようになるのです。

このような思考力は、

算数の応用問題で発揮されますね。

まとめ

各章で参考になると思った箇所、

まとめました。

第1章:「考えることが楽しい」が子どもの力を引き出す

・意欲→思考力→知識・スキルの学びのサイクルで伸びていく

<プラレールの例>

・意欲:「曲がったレールと直線のレールを組み合わせて一周するようにしたい!」と思い、取り組み始める

・思考力:試行錯誤しながら、ぴったり一周できたり、うまくはまらなかったり、ぴったりではないけど無理やりめ込んだりする

・知識・スキルぴったり一周できるケースとそうでないケースに何らかの法則性を見出す

第2章:「意欲」という名のアンテナ

・「うちの子は○○が苦手」と言わない

<ポイント>

・子どもがあることに対して、本当に苦手になってしまうのは、大人が子どもに「○○が苦手だよね」と伝え、子どもが、自分はそのことが苦手であると自覚したとき

第3章:子どもの「思考力」を引き出す

・子どもの「思考力」を引き出す縁づくり3つのポイント

<3つのポイント>

①一人で遊べる環境を用意する

②五感を使った外遊び

③教材を遊びのような形で提供する

第4章:「知識・スキル」の適切な位置づけ

・本当の「基礎」とは何か

<誤解されがちな基礎>

・計算ドリルを反復し、筆算などの習った「型」をそのまま再現できること

・漢字など習った知識を習ったとおりに引き出すことができること

・算数などで習った例題と同じレベルの問題を言われたとおりに再現できること

<本当の基礎>

・理解と体験に基づいた「自由自在に操れる力」

まとめ

意欲→思考力→知識・スキルの順で、

子どもの学ぶ力は伸びていきます。

まずは意欲。

子どもは○○が苦手、

と大人が決めつけない姿勢が大事です。

大人の言葉で子は自らを苦手と認識し、

固定観念を持ってしまいます。

子どもの意欲を挫かないよう、

大人は発言や行動に注意が必要です。

次に思考力。

子どもの思考力を引き出すには、

3つのポイントを用意する必要がある。

③勉強だけでなく、

①②勉強以外の環境も必要です。

①一人で遊べる環境を用意する

②五感を使った外遊び

③教材を遊びのような形で提供する

最後に知識・スキル。

基礎が大事なのは言うまでもないけど、

その基礎を多くの人は誤解している。

知識の再現は表面的な基礎にすぎず、

自在に応用できる力こそが真の基礎。

たとえば三角形の面積の公式、

自分で導けますか?

これが自在に応用できる力であり、

これができれば応用問題も解けます。

もし中学受験をお考えならば、

本書は低学年のうちに読むのがオススメ。

意欲がないと、

受験勉強は続けられないので。

公立中に進む道もあるし、

わざわざ受験勉強する必要もない。

意欲を掻き立てつつ、

思考力を養う環境を用意する。

受験勉強が始まると遊ぶ機会も減るので、

低学年のうちに遊びで思考力を養う。

その土台ができてから勉強すれば、

真の知識・スキルが身につく。

どれかが欠けた状態で塾に通っても、

勉強についていけず脱落してしまう。

これから中学受験を目指すご家庭は、

低学年のうちに必ずお買い求めください。

本書のお値段は1,870円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学5年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)