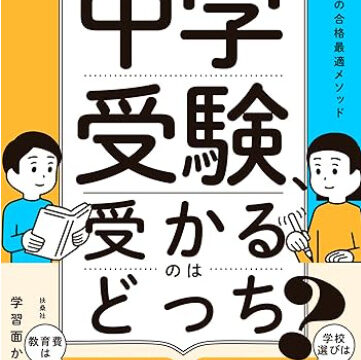

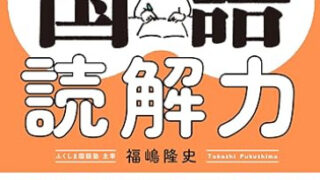

【中学受験 読解力アップ 家での勉強法、教えます。 塾の学びを生かして、定型で解く】感想・レビュー

(2025/11/21更新)

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

『中学受験 読解力アップ 家での勉強法、教えます。 塾の学びを生かして、定型で解く』

国語の記述問題、

どう教えればいいか悩ましいです。

そもそも私が習ったことないので、

どう書けばいいかわからない。

子どもの解答と答えを比較しても、

はたして何点取れるのかわからない。

SAPIXのテスト結果を見ると、

なぜこの点なのかもわからない。

記述問題を何とか克服したい。

そう思う理由は、

記述問題が傾斜配点になっているから。

SAPIXのテスト例を見ると、

選択問題は1問5点程度。

でも記述問題は、

12~14点くらいあります。

選択問題が2問間違いでも、

記述が満点ならカバーできる。

むしろ記述で満点近い点数を取れると、

国語の点数は一気に伸びる。

逆に言えば記述で点が取れないと、

大きなマイナスになる。

中学入試で合否の差をわける可能性、

十分にあるので困りますよね。

では、

どうすればいいでしょうか?

記述問題で満点を取れるように、

記述問題の解き方を覚えればいい。

でも、

記述問題の解き方なんてあるの?

そんな方にオススメなのが、

コチラの本です。

『中学受験 読解力アップ 家での勉強法、教えます。 塾の学びを生かして、定型で解く』

本書には記述問題だけでなく、

選択肢問題の解き方も載ってます。

本書を読んで驚いたのが、

どちらも解き方は同じであること。

記述問題に限定すれば、

どうすれば解説の答えが書けるのか?

どのように勉強すればよいかについても、

書かれています。

国語の公式とでも言いましょうか。

本書のステップはとてもわかりやすい。

これなら私でも教えられるし、

子どもが再現もできる。

国語の点数が伸び悩む方。

国語の教え方にお悩みの方。

ぜひ本書をご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

序 誕生、国語ママの勉強法

序で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「国語ママの勉強法」でちゃんと読む!

<ポイント>

①本文をちゃんと読み、

②本文から根拠を特定し、

③特定した根拠を参照して答える

4択の選択問題で、

1つだけ正解を例に考えてみます。

本文中に傍線が引かれ、

問題が書かれています。

4つの選択肢から正解を導く時、

どのように解きますか?

私の子ども、

選択肢と本文を比較してました。

選択肢は本文の言い換えなので、

1つは必ず言い換えられている。

残りの3つは、

どこかが本文と一致しない。

具体的には↓ですね。

<ポイント>

・選択肢は「本文の言いかえ」である

・多くの子どもが犯してしまうミスは、「選択肢同士をくらべて」選んでしまう

・「選択肢と本文をくらべて」選ぶ

コチラの本に書かれていますので、

ご興味あればぜひご覧ください。

でもこのやり方だと、

間違えるケースもあります。

4択のうち2つの選択肢が、

本文と一致する場合はどちらを選ぶ?

その時に参考になるのが、

②本文から根拠を特定する方法です。

問題文の根拠から考えた場合に、

どちらが答えとしてふさわしいのか?

②根拠を先に考えて③選択肢を選べば、

先ほどの2択でも間違えないですよね。

②本文から根拠を特定し、

③特定した根拠を参照して答える。

②→③の順序、

今後は重視して取り組んでみます。

第1部 基本の3ステップ

第1部で参考になると思った箇所、

コチラです。

・基本の3ステップ その3

<3ステップ>

・問いを読む

・ステップ②:傍線部の前後5行を読む

・ステップ③:根拠に線を引く

・問いに答える

先ほど「序」にて、

本文から根拠特定に触れました。

では、

根拠をどのように探すのか?

そのヒントになるのが、

②傍線部の前後5行です。

必ず前後5行とは限らないけど、

まずはココから探す訓練が良いそうです。

慣れてくると前後5行以外の根拠も、

探せるようになる。

②根拠を探したら、

③線を引いてみましょう。

③を参照しながら答えるのは、

「序」にも書かれていた通りです。

答え合わせで間違っていた場合、

何を根拠にすべきだったのかもわかる。

国語が苦手な子どもは

ぜひ実践してみてください。

第2部 選択肢問題の手順

第2部で参考になると思った箇所、

コチラです。

・選択肢問題の手順

<選択肢問題の手順>

・問いを読む

・ステップ②:傍線部の前後5行を読む

・ステップ③:根拠に線を引く

・問いに答える

・選択肢見直しステップ①:根拠で○×、答えで○×

・選択肢見直しステップ②:次に気をつけることをメモする

第1部の3ステップに加えて、

見直しステップが2つあります。

もし選択式問題で間違えた場合、

根拠or答えどちらを間違えたのか?

根拠自体を間違えていたら、

そもそも正解を選べない。

根拠は合っているが答えが違うなら、

選択肢の読み違いかもしれない。

たとえば、

「選択肢は本文の言い換え」なので、

言い換え部分を読み違えているかも。

このように間違いを分析し、

次回のテストに活かせばいい。

「選択肢は本文の言い換え」だけでも、

子どもの正答率は上がりました。

本書の方法も必ず成果は出るハズ。

ぜひお試しください。

第3部 記述問題の手順

第3部で参考になると思った箇所、

コチラです。

・記述問題の手順

<記述問題の手順>

・問いを読む

・ステップ②:傍線部の前後5行を読む

・ステップ③:根拠に線を引く

・問いに答える

・記述見直しステップ①:書けていたところに線を引く(※)

・記述見直しステップ②:書けなかったところの根拠を確認する

・記述見直しステップ③:進化させる(解答と同じになるまで(※)に戻る)

・記述見直しステップ④:次に気をつけることをメモする

第1部の3ステップに加えて、

見直しステップが4つあります。

①模範解答と子どもの解答を比較し、

書けていた箇所に線を引きます。

②書けなかった箇所の根拠の確認ですが、

最初は解説を見ない方がよいそうです。

自分で探す訓練にならないので。

①②を確認したら、

③もう一度自分で答えを書くそうです。

解説の答えが書けるまで、

①~③を愚直に繰り返す。

③書き直しだとテンションが下がるので、

進化という言葉を使うみたいです。

ここまで徹底してやったこと、

今までなかったですね。

見直し①はやってたけど、

②少々やってた③全然やってなかった。

記述問題の得点もバラつきがあり、

どうすればいいか結構悩みでした。

今後はこの方法で学習してみます。

まとめ

各章で参考になると思った箇所、

まとめました。

序 誕生、国語ママの勉強法

・「国語ママの勉強法」でちゃんと読む!

<ポイント>

①本文をちゃんと読み、

②本文から根拠を特定し、

③特定した根拠を参照して答える

<ポイント>

・選択肢は「本文の言いかえ」である

・多くの子どもが犯してしまうミスは、「選択肢同士をくらべて」選んでしまう

・「選択肢と本文をくらべて」選ぶ

第1部 基本の3ステップ

・基本の3ステップ その3

<3ステップ>

・問いを読む

・ステップ②:傍線部の前後5行を読む

・ステップ③:根拠に線を引く

・問いに答える

第2部 選択肢問題の手順

・選択肢問題の手順

<選択肢問題の手順>

・問いを読む

・ステップ②:傍線部の前後5行を読む

・ステップ③:根拠に線を引く

・問いに答える

・選択肢見直しステップ①:根拠で○×、答えで○×

・選択肢見直しステップ②:次に気をつけることをメモする

第3部 記述問題の手順

・記述問題の手順

<記述問題の手順>

・問いを読む

・ステップ②:傍線部の前後5行を読む

・ステップ③:根拠に線を引く

・問いに答える

・記述見直しステップ①:書けていたところに線を引く(※)

・記述見直しステップ②:書けなかったところの根拠を確認する

・記述見直しステップ③:進化させる(解答と同じになるまで(※)に戻る)

・記述見直しステップ④:次に気をつけることをメモする

まとめ

選択肢問題でも記述問題でも、

解き方は同じですね。

傍線部の前後5行を読み、

問いの根拠を探して線を引く。

選択肢問題なら、

根拠から考えて適切な選択肢を選ぶ。

記述問題なら、

根拠から記述の言葉を使って書く。

子どもの勉強法を振り返ると、

選択肢問題はやり方が逆でした。

子どもの解き方だと、

選択肢が主体となって本文と比較する。

でも本書のやり方だと、

根拠が主体となって選択肢と比較する。

記述問題では本文の言葉を使うので、

多少やってはいたけど。

どちらの問題でも解き方は同じなので、

次回の宿題やテストから試してみます。

国語の解き方、

公式なんてないと思ってました。

でも、

本書のステップは公式に近い感じです。

どんな問題でも、

この公式に従って解けばいい。

解き方に悩むこともないし、

解説見て解き直しの際にも参考になる。

本書のステップを知らなければ、

おそらく感覚で解くことになるでしょう。

塾で解き方は習うけど、

算数のような公式は教わらない。

子どももどう解けばいいか悩むし、

親も教え方に悩むのが国語です。

子どもの国語の点数が伸びない。

子どもに国語の教え方がわからない。

コチラでお悩みの方は、

いますぐ本書をお買い求めください。

本書の通りに国語の問題を解けば、

きっと成績は上がるでしょう。

さらに、

中学受験で合格にも近づきますね。

本書のお値段は1,760円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

・中学受験 読解力アップ 家での勉強法、教えます。 塾の学びを生かして、定型で解く

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学5年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)