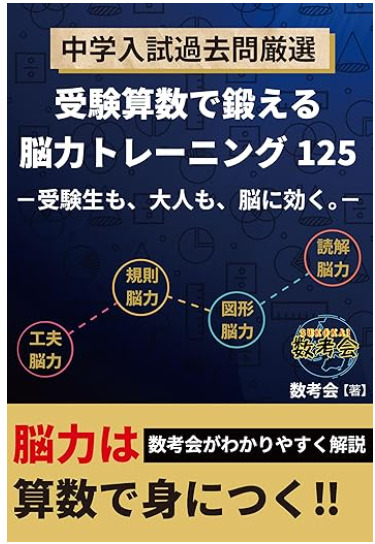

【中学入試過去問厳選 受験算数で鍛える脳力トレーニング125】感想・レビュー

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

『中学入試過去問厳選 受験算数で鍛える脳力トレーニング125』

「こんなの本当に小学生が解くの?」

中学受験の算数を見たとき、

そう感じたことありませんか?

私がパッと見ても、

わからない問題はあります。

解けるかどうかのポイントは、

解法を知っているかどうか。

元も子も無いように見えますが、

実はこの解法が曲者なのです。

なぜか?

解法は1つではないからです。

数ある解法を知らないと、

自力で解くのは小学生には厳しい。

たとえば図形の問題、

補助線の引き方はいくつかあります。

闇雲に引いても解けないし、

パッと閃くものでもないのです。

では、

どうすればいいでしょうか?

問題演習を数多くこなし、

数多くの解法を覚えるしかない。

でも、

どのような問題演習をやればいいか?

問題集は数多くあり、

どれを選べば良いか迷いますよね。

そんな方にオススメなのが、

コチラの本です。

『中学入試過去問厳選 受験算数で鍛える脳力トレーニング125』

何のために解法を覚えるのか?

中学受験で算数の問題を解き、

合格するためですよね。

問題演習は数あれど、

最後は入試問題に辿り着く。

つまり、

入試問題に出る解法パターンを、

覚えるのが良いのです。

私も実際に解いてみました。

私は中学受験の経験がないので、

算数の解法をあまり知りません。

実際にやってみると、

かなり苦戦しますね。

解けなかった問題の解説を見ると、

パッとは思いつかない解法もある。

中学受験の算数は、

多くの学校で傾斜配点されています。

解法を知らずに受験に臨むと、

算数で大きく点を落としてしまう。

それでは合格が遠のいてしまうので、

日々の演習が鍵を握ります。

解法を知っているかどうか。

それを閃いて入試問題が解けるか?

それが中学受験の算数を制する、

分水嶺なのです。

本書から3問掲載しました。

いずれの分野も最終問題であり、

難易度は最も高い問題ばかり。

これが自力で解ければ、

中学受験は大丈夫かもしれません。

もし1問でも解けなかったら、

本書で問題演習をしましょう。

きっとあなたの知らない解法が、

書かれています。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

計算の工夫編

・2023×2.6+20.24×380+2.025×3600

全25問目の最終問題、

難易度も最も高い星5の問題。

でも、

2023,2024,2025に近いと気づけば、

意外と簡単に解けます。

解法とポイントはコチラ(↓)

数字をそろえて展開できれば、

計算がラクになりますね。

<解法>

2023×2.6+20.24×380+2.025×3600

=①2023×2.6+2024×3.8+2025×3.6

=②(2024-1)×2.6 + 2024×3.8 +(2024+1)×3.6

=③(2024×2.6)-2.6 + (2024×3.8) +(2024×3.6)+3.6

=④2024(2.6+3.8+3.6)+1

=⑤2024×10+1

=20241

<ポイント>

①20.24を100倍して2024、その代わりに380を100分の1にして3.8

2.025を1000倍して2025、その代わりに3600を1000分の1にして3.6

②2023=2024-1、2025=2024+1に変換し、2024に揃える

③(2024-1)×2.6、(2024+1)×3.6を展開する

④2024×□の組み合わせが3つできるので、2024でくくる

さらに-2.6+3.6=1になる

⑤2.6+3.8+3.6=10になるので、計算がラクになる

計算問題のコツは、

いかにラクできるか考えること。

先ほどの問題も、

普通に計算すれば解けます。

ただし、

とても手間がかかって面倒。

素早く計算するコツは、

いくつかあります。

このコツを身につけると、

暗算が早くなります。

中学受験の算数において、

暗算できるとかなり有利です。

計算に時間をかけない分だけ、

解法を考える時間を確保できる。

コチラの本が参考になりますので、

ご興味あればぜひご覧ください。

規則性編

0,2,4,6,8だけを使って整数をつくり、小さい順に2から並べます。

2,4,6,8,20,26,28,40,…

666は、はじめから何番目の数ですか。

全22問目の最終問題、

難易度も最も高い星5の問題。

でも、

規則性に気づけば、

意外と簡単に解けます。

解法とポイントはコチラ(↓)

2桁と3桁は規則性がわかれば、

全部書き出す必要ないですね。

<1桁>

・2,4,6,8の4個

<2桁>

・20,22,24.26,28…20番台で5つ

・40番台,60番台,80番台も同様に5つずつ

・20番台,40番台,60番台,80番台の合計は5×4=20個

<3桁>

・200,202,204,206,208…200番台で5つ

・220番台,240番台,260番台,280番台も同様に5つずつ

・200番台,220番台,240番台,260番台,280番台の合計は5×5=25個

・400番台,420番台,440番台,460番台,480番台の合計は5×5=25個

・600番台,620番台,640番台の合計は5×3=15個

・660 662 664 666=4個

<合計>

・4(1桁)+20(2桁)+69(3桁)=93番目

規則性は複雑なように見えて、

とても単純です。

問題演習をこなしていくと、

実はパターンが多くないと気づく。

慣れてくれば、

数字を見た瞬間にパッと閃きます。

1,3,5,7 …+2ずつ

1,4,9,16…X²

慣れの問題なので、

パターンを覚えましょう。

文章題編

次の□にあてまはる数を求めなさい。

398+399+400+401+402=2000のように、398から始めて1ずつ大きな数を5個加えると2000になる。

これ以外にも□から始めて1ずつ大きな数を奇数個加えて2000にできる。

全24問目の最終問題、

難易度も最も高い星5の問題。

でも、

規則性に気づけば、

意外と簡単に解けます。

解法とポイントはコチラ(↓)

例を分析できれば、

答えに辿り着きますね。

・398+399+400+401+402=2000

・2000÷5(足し算の数)=400(真ん中の数)

↓

<解法>

・2000÷●(足し算の数)=整数(真ん中の数)の組み合わせを考える

・問題文より、●=奇数でなければならない

・2000を素因数分解すると2000=2⁴×5³

・2000の約数かつ奇数になるのは、5の次は25

・2000÷25(足し算の数)=80(真ん中の数)の式が成り立つ

・全部で25個の連続した数字で、80が真ん中(=13番目)になる場合、最初の数(□)=68である

コチラの文章題は、

推理力を試されていますね。

子どもにやらせたら、

5の倍数かつ奇数で順に考えてました。

2000÷15は割り切れないけど、

25は割り切れるから…みたいな感じ。

小5の子どもでもできたので、

そんなに難しくないですね。

まとめ

計算の工夫編

・2023×2.6+20.24×380+2.025×3600

<解法>

2023×2.6+20.24×380+2.025×3600

=①2023×2.6+2024×3.8+2025×3.6

=②(2024-1)×2.6 + 2024×3.8 +(2024+1)×3.6

=③(2024×2.6)-2.6 + (2024×3.8) +(2024×3.6)+3.6

=④2024(2.6+3.8+3.6)+1

=⑤2024×10+1

=20241

<ポイント>

①20.24を100倍して2024、その代わりに380を100分の1にして3.8

2.025を1000倍して2025、その代わりに3600を1000分の1にして3.6

②2023=2024-1、2025=2024+1に変換し、2024に揃える

③(2024-1)×2.6、(2024+1)×3.6を展開する

④2024×□の組み合わせが3つできるので、2024でくくる

さらに-2.6+3.6=1になる

⑤2.6+3.8+3.6=10になるので、計算がラクになる

規則性編

0,2,4,6,8だけを使って整数をつくり、小さい順に2から並べます。

2,4,6,8,20,26,28,40,…

666は、はじめから何番目の数ですか。

<1桁>

・2,4,6,8の4個

<2桁>

・20,22,24.26,28…20番台で5つ

・40番台,60番台,80番台も同様に5つずつ

・20番台,40番台,60番台,80番台の合計は5×4=20個

<3桁>

・200,202,204,206,208…200番台で5つ

・220番台,240番台,260番台,280番台も同様に5つずつ

・200番台,220番台,240番台,260番台,280番台の合計は5×5=25個

・400番台,420番台,440番台,460番台,480番台の合計は5×5=25個

・600番台,620番台,640番台の合計は5×3=15個

・660 662 664 666=4個

<合計>

・4(1桁)+20(2桁)+69(3桁)=93番目

文章題編

次の□にあてまはる数を求めなさい。

398+399+400+401+402=2000のように、398から始めて1ずつ大きな数を5個加えると2000になる。

これ以外にも□から始めて1ずつ大きな数を奇数個加えて2000にできる。

・398+399+400+401+402=2000

・2000÷5(足し算の数)=400(真ん中の数)

↓

<解法>

・2000÷●(足し算の数)=整数(真ん中の数)の組み合わせを考える

・問題文より、●=奇数でなければならない

・2000を素因数分解すると2000=2⁴×5³

・2000の約数かつ奇数になるのは、5の次は25

・2000÷25(足し算の数)=80(真ん中の数)の式が成り立つ

・全部で25個の連続した数字で、80が真ん中(=13番目)になる場合、最初の数(□)=68である

まとめ

中学受験の算数は、

初見はとても難しく見えます。

でも、

問題の解き方を覚えれば、

難しく見える問題も簡単に解けます。

まずは計算問題、

いかに工夫するかがポイントです。

最初から強引に解いてもいいけど、

ものすごく時間と手間がかかる。

そもそも出題者が、

そんな計算問題を出題するハズがない。

どこかに工夫の余地があり、

簡単に解けるようになっている。

何とかラクに計算できないか?

日々の試行錯誤がテストで役立つ。

次に規則性の問題、

瞬時に見抜けるかがポイントです。

全部書き出そうとすると、

ものすごく時間と手間がかかる。

規則性のパターン自体、

実はそんなに多くないです。

問題演習を繰り返せば、

「あぁこのパターンか」と慣れてくる。

等差/等比/二乗等、

規則パターンを順に当てはめて、

規則性が見抜ければテストも余裕。

最後に文章題、

推理力がポイントになります。

問題文に例が書いてある場合、

例から法則を分析するとよい。

私や子ども、

余白に図や表を書いて考えますね。

その方が法則を閃きやすい。

法則さえ見抜ければ、

テストでも簡単に解けます。

中学受験の算数、

基礎的な解き方や公式は、

塾やテキストで学ぶ必要があります。

基礎が理解できれば、

あとは問題演習あるのみですね。

問題演習をやっていると、

解法パターンが増えていきます。

解法の引き出しが多いほど、

テストの問題が解ける確率が上がる。

中学受験の算数、

傾斜配点の学校が多いです。

算数で高得点を取れると、

中学受験の合格は近づきます。

一番差がつきやすい科目が算数なので、

ぜひ得点源にしたい。

得点源にするためには、

問題演習で解法を覚えるのみ。

算数の問題演習をやりたい方は、

いますぐ本書をお買い求めください。

本書のお値段は1,760円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

・中学入試過去問厳選 受験算数で鍛える脳力トレーニング125

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学5年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)