【仕事の「判断ミス」がなくなる脳の習慣】感想・レビュー

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

なぜ人は判断ミスを犯すのでしょうか?

「だって人間だもの みつを」

な~んて言ってると、

後で取り返しのつかないことに。。

小さな判断ミスで済めば、

些細な後悔で済むかもしれません。

でも大きな判断ミスは仕事を失い、

会社や人生を傾ける危険があります。

たとえば、

芸能人の不祥事を見ると、

判断ミスで引退に追い込まれる。

不祥事発覚時に即謝罪すれば、

復帰の可能性が後日あったのに。

二度と社会復帰できなくなったら、

困りますよね。

では、

どうすればいいでしょうか?

判断ミスをしなければいいけど、

人間だから難しいのでは?

でも、

致命的な判断ミスは避けたいよなぁ。

と思う方にオススメなのが、

コチラの本です。

判断ミスはなぜ起こるのか?

実は判断プロセスに問題が潜んでます。

一例を挙げるなら「思い込み」。

皆さんも一度は経験ありませんか?

「思い込み」によって疑うことを忘れ、

問題点に気づかず判断ミスをする。

このような判断ミスを防ぐには、

判断プロセスの仕組み化が必要です。

どんな判断プロセスを組めばよいか?

本書に書かれています。

判断プロセスを仕組み化すれば、

ある程度は判断ミスを防げます。

それでも完璧に防げないのが、

人間の限界でもある。

判断プロセスに慣れてくると、

馴れ合いになって安易に判断しがち。

その結果、

また判断ミスを犯すのです。

いつになっても判断ミスを防げない?

と思うかもしれませんが、

もう1つ対策があります。

だれでも簡単に、

しかも無料でできます。

後ほどご紹介しますね。

判断ミスを防ぎたい方は、

ぜひ本書をご覧ください。

判断ミスの原因と対策を学び、

より良い人生を送りましょう。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

第1章:なぜ「判断ミス」が起きるのか?

第1章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・判断ミスに至るまでの4つの段階

<4つの段階>

①知覚・認知の段階

②感情・欲望の段階

③理解・記憶・分析の段階

④判断・選択・実行の段階

<判断ミスを防ぐ大事なポイント>

①対象に関する客観的な情報を、どれだけ収集することができるか

②理性を働かせ、情報をしっかり集める

③自分に都合の悪い情報に対して無関心だったり無視する

④過去の記憶や経験に縛られない

①~④が原因で、

判断ミスしたことありませんか?

人間が判断する以上、

①~④はどうしても起こりうる。

①~④を取り除いた判断をするには、

どうすれば良いか?

①先入観/思い込みで判断

②感情/欲望に任せて判断

③自分に都合の良い判断

④周りに同調して判断

そんな時は、

ChatGPTに聞くのが良いです。

自分なりの根拠と判断結果を、

ChatGPTに書く。

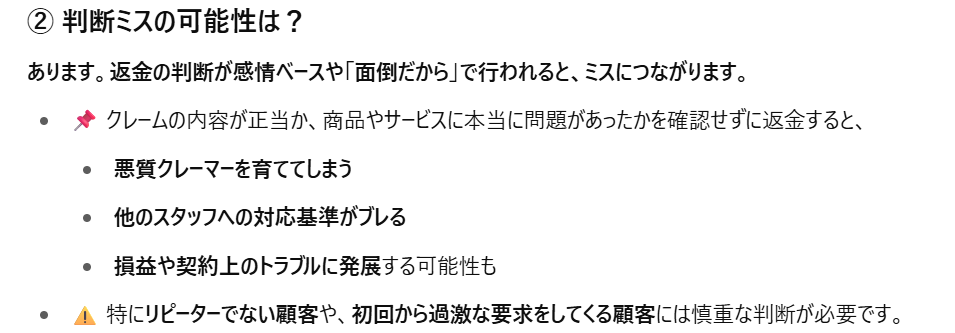

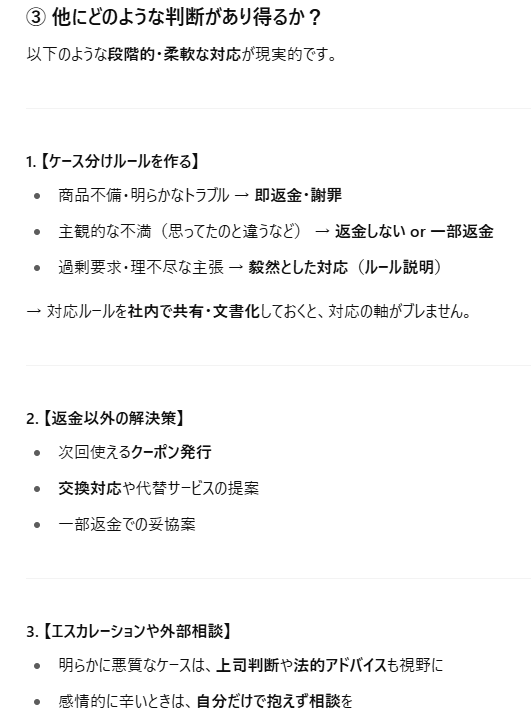

客観的に見てどう思うか?

判断ミスに可能性はないか?

他にどのような判断があり得るか?

ChatGPTなら、

無料でいくらでも相談に乗ってくれる。

他人に相談しても良いけど、

結局は人間の判断です。

①~④の影響はどうしても含まれるので、

参考程度にすると良いですね。

さて、

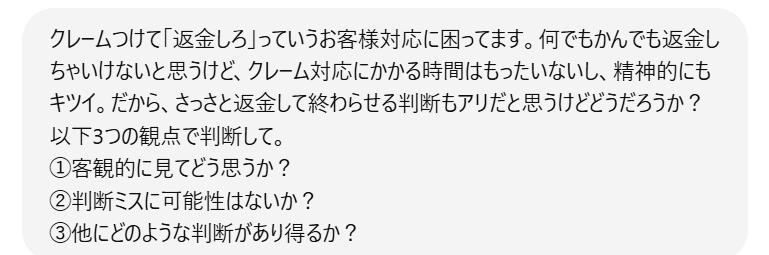

ChatGPTへの相談例を載せますね。

たとえば、

コチラの相談をしたとします。

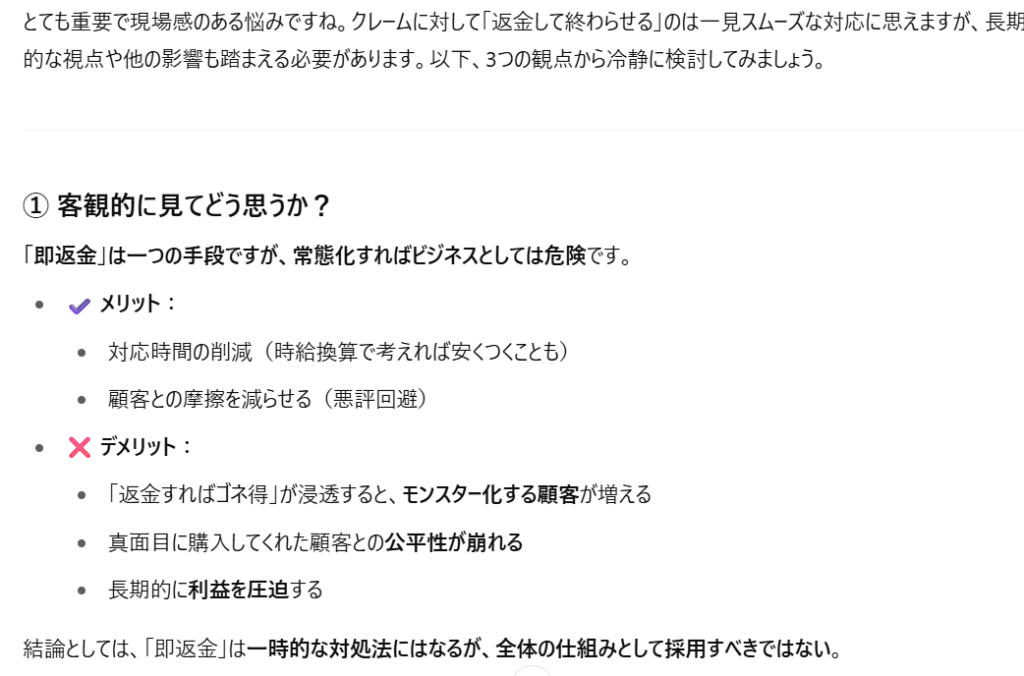

ChatGPTの回答はコチラ(↓)

返金or返金しない判断だけでなく、

一部返金/クーポン券等のアイデアも。

メリット/デメリットもわかるので、

判断材料になりますよね。

もし判断を相談したい場合、

ChatGPTを利用すると良いです。

第2章:判断が正確な人は「逆算」して考えている

第2章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・判断ミスのパターンを可視化する

ミスの原因を探り、

繰り返さないようにする。

失敗を減らすことが、

正確に判断する確率を上げる。

判断ミスの失敗事例を、

一か所にまとめればいいですね。

何かを判断する前に、

必ず失敗事例を振り返る仕組みを作る。

そうすれば、

判断ミスは自然と減りますね。

第3章:判断ミスを防ぐ「情報」の取り方

第3章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・質のいい情報が自然と集まる状況を作る

<ポイント>

・一次情報をつねに得ようとする姿勢が大事になる

・他者から信頼されている人ほど、さまざまな有益な一次情報がもたらされやすい

・他者から見てわかりやすい人、表情が豊かな人、感情表現がストレートな人ほど、わかりやすい人物として信頼されやすい

一次情報とは何か?

自分が経験/体験したり、

調査/実験で得られた情報です。

つまり、

自分だけのオリジナル情報です。

ネット等の二次情報だと、

不明確な情報が多く判断ミスを招く。

どうすれば一次情報を得られるか?

本書に書かれているポイント以外に、

個人的に考える重要な要素があります。

それは、

あなた自身が一次情報を出すこと。

相手から一次情報をもらうのみでは、

相手から信用されないですよね。

いずれ一次情報が得られなくなる。

有益な一次情報を常にもらえれば、

判断ミスの可能性下がりますね。

第4章:直感が冴える!頭と体の使い方

第4章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「直感」は脳の危機的反応から生まれてくる

<ポイント>

・脳科学的には、直感は脳の中の「偏桃体」「腹側線条体」「側坐核」と呼ばれる、感情や報酬に関与する部分が反応すると考えられている

・「偏桃体」は感情系脳番地の中枢であり、危険や危機的状況が生じたときに、瞬時に反応する部分です

・「腹側線条体」「側坐核」は過去の成功体験などを覚えている場所です

直感は突然生まれるのでなく、

豊富な経験値と情報から生まれる。

脳科学の知見を見ると、

直感が意外と当たるのも納得できます。

つまり、

直感はあながち間違いではない。

もちろん、

直感ばかりに頼るのはダメだけど。

直感は迷った時の最終判断基準、

くらいに考えると良いですね。

第5章:1日3分!判断力を磨く10の新習慣

第5章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・何でも一度は疑ってみる

実際にやってみるとわかりますが、

結構難しいです。

いままでの常識を疑おうとしても、

疑問すら湧かないこともある。

何かを疑うより、

そのまま受け入れた方がラクだから。

では、

どうすればいいでしょうか?

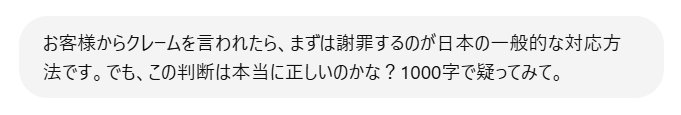

ChatGPTを使うと、

簡単に疑うことができますね。

新たな判断の軸を知り得るので、

とても便利です。

たとえば、

ChatGPTにこう質問しました(↓)

ChatGPTの回答はコチラ(↓)

謝罪よりも共感が大事、

という意見が出ましたね。

謝罪も大事だけど、

状況を見極め適切に対応するの大事、

と回答してます。

クレーム対応=謝罪という常識を疑うと、

このような判断もできるようになる。

ChatGPTは本当に便利なので、

ぜひご活用ください。

まとめ

各章で参考になると思った箇所、

まとめました。

第1章:なぜ「判断ミス」が起きるのか?

・判断ミスに至るまでの4つの段階

<4つの段階>

①知覚・認知の段階

②感情・欲望の段階

③理解・記憶・分析の段階

④判断・選択・実行の段階

<判断ミスを防ぐ大事なポイント>

①対象に関する客観的な情報を、どれだけ収集することができるか

②理性を働かせ、情報をしっかり集める

③自分に都合の悪い情報に対して無関心だったり無視する

④過去の記憶や経験に縛られない

①先入観/思い込みで判断

②感情/欲望に任せて判断

③自分に都合の良い判断

④周りに同調して判断

第2章:判断が正確な人は「逆算」して考えている

・判断ミスのパターンを可視化する

第3章:判断ミスを防ぐ「情報」の取り方

・質のいい情報が自然と集まる状況を作る

<ポイント>

・一次情報をつねに得ようとする姿勢が大事になる

・他者から信頼されている人ほど、さまざまな有益な一次情報がもたらされやすい

・他者から見てわかりやすい人、表情が豊かな人、感情表現がストレートな人ほど、わかりやすい人物として信頼されやすい

第4章:直感が冴える!頭と体の使い方

・「直感」は脳の危機的反応から生まれてくる

<ポイント>

・脳科学的には、直感は脳の中の「偏桃体」「腹側線条体」「側坐核」と呼ばれる、感情や報酬に関与する部分が反応すると考えられている

・「偏桃体」は感情系脳番地の中枢であり、危険や危機的状況が生じたときに、瞬時に反応する部分です

・「腹側線条体」「側坐核」は過去の成功体験などを覚えている場所です

第5章:1日3分!判断力を磨く10の新習慣

・何でも一度は疑ってみる

まとめ

なぜ判断ミスが起こるのか?

どうすれば判断力を高められるのか?

多角的な視点から、

本書で解説されています。

判断ミスに至るのは、

4つの段階のどこかに原因がある。

判断ミスを防ぐには理性的に情報を集め、

不都合な情報にも耳を傾ける姿勢が必要。

①知覚・認知の段階

②感情・欲望の段階

③理解・記憶・分析の段階

④判断・選択・実行の段階

人間が判断する以上、

100%正しい判断をするのは難しい。

過去の判断ミスを可視化し、

次の判断に活かすのが現実的です。

過去の判断ミスを振り返り、

新たな判断ミスの確率を減らす。

これが正しい判断確率を上げることに、

つながるのです。

正しい判断をするには、

質の高い情報が不可欠です。

ネット等の不正確な二次情報ではなく、

自身の体験や調査から得た一次情報。

自分が信頼される人になり、

いかに一次情報を集められるか?

判断ミスをしないためには、

普段の心がけも大切なのです。

有益な一次情報を集めたとしても、

判断に迷うことはあるでしょう。

その場合は、

直感を信じるのもアリです。

直感は突発的に生まれるものではなく、

過去の経験や成功体験から生まれるもの。

迷ったときの補助的な判断基準として、

直感を活用するのが望ましいですね。

判断力を鍛えるのも大事だけど、

人間の判断力にはやはり限界がある。

直感を信じるのも不安ならば、

ChatGPTに判断してもらうのもアリ。

たとえば、

自分と違う判断をしてもらったり、

自分の判断を疑ってもらったり。

ChatGPTは使い方次第で、

人間には難しい判断も簡単にできる。

判断に迷う場合は、

ChatGPTをぜひご活用ください。

判断ミスにも大小あります。

小さなミスは大したことないけど、

大きなミスは致命傷となる。

仕事の大きな判断ミスは、

仕事や会社を失いかねない。

フジテレビを見ればわかるけど、

経営陣の判断ミスで大変な事態に。

1つの判断ミスが、

取り返しのつかない結果を生む。

さまざまな判断にお悩みの方は、

いますぐ本書を買い求めください。

判断ミスの原因や対応を学び、

判断ミスを事前に防ぎましょう。

判断ミスを起こさなければ、

あなたの悩みは軽減されますね。

ストレスがなくなり、

幸せな人生を送れるでしょう。

本書のお値段は1,738円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学5年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)