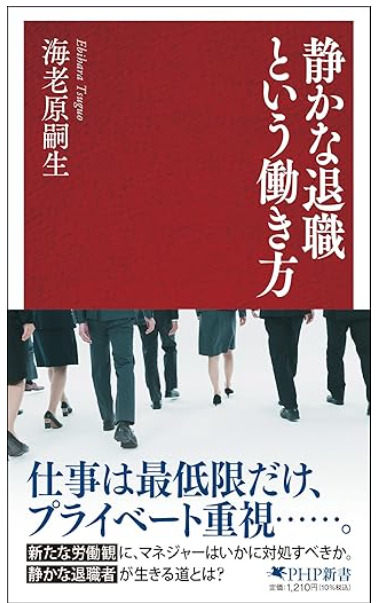

【静かな退職という働き方】感想・レビュー

(2025/4/14更新)

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

中高年になると、

このような悩みを抱えませんか?

毎日あくせく働いてる。

でも出世の見込みはない。

リストラされたらどうしよう。

そんな想いを胸に秘めつつ、

家族のために毎日働いている。

本当にしんどいですよね。

リストラされないために、

歯を食いしばって働くしかない。

…その働き方、

定年まで働けてももたないです。

なぜか?

心身に不調をきたすから。

中高年になると、

若い頃のように無理が利かなくなる。

リストラされないために、

あくせく働くとどうなるか?

健康状態が悪化して休職し、

むしろ退職に追い込まれてしまう。

それでは困りますよね。

では、

どうすればいいでしょうか?

リストラにならない範囲で、

心身に負担をかけない働き方をする。

でも、

どのように働けばいいかわからない。

そんな中高年にオススメなのが、

コチラの本です。

リストラ対象にならないためには、

仕事で成果を求められます。

でも、

成果さえ出していれば、

さっさと仕事を切り上げて帰宅する。

これが静かな退職という働き方です。

静かな退職という働き方、

欧米では当たり前に行われています。

入社時点で出世コースか否かが、

分かれるからです。

出世の見込みがないとわかってるから、

残業もせず帰宅する。

ただし、

欧米はリストラも普通にあるので、

それなりに成果を出す必要がある。

日本は別の事情で、

残業せず帰宅する人が増えてます。

その要因は共働き子育て。

残業してたら家事/育児が回らない。

残業規制もある意味で追い風となり、

残業しない人が増えてます。

この追い風に乗って、

中高年も残業しない働き方が実現できる。

具体的にどう働くのか?

詳しくは本書をご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

第1章:日本にはなぜ「忙しい毎日」が蔓延るのか

第1章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・手を抜けば抜くほど「労働生産性」は上がる

<例>

・欧米:1%の確率で不良品が発生する(いつでも返品OK)

・日本:0.1%まで不良品発生率を下げるよう努力する(不良品自体が恥ずかしい)

<費用対効果>

・生産数量 :上記の差分である0.9%増える

・検品/修繕:労働時間が2~3割増える

上記の例を見ると、

日本の労働生産性の低さがわかります。

生産数量のプラスに対して、

労働時間のマイナスの方が大きい。

通算すると、

労働生産性は欧米より低くなる。

日本人の考え方として、

サボり=悪と捉えすぎです。

サボりが効率化を生み、

生産性向上につながる考えが薄い。

非効率だとわかっていても、

サボらずやる方が評価される社会。

忙しい=効率化の余地があるのに、

改善しない方が問題なのに。

忙しく働く人を見ると、

効率悪いなぁと何度も思いましたね。

第2章:欧米では「静かな退職」こそ標準という現実

第2章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・欧州で一般大卒者は「単なる労働力」

欧州で大卒者が、

ホワイトカラー職に就いたとします。

でも大半は、

日本で言う係長クラスで終わるそうです。

欧州の管理職は、

半端ない学歴のエリートしか就けない。

大半の学士は管理職になれないから、

残業せずさっさと帰る。

欧米に残業代はないし、

さっさと帰る方が合理的ですよね。

日本の管理者は、

大卒者が就くことが多いです。

そもそも修士/博士の人が少ないし、

欧米ほど会社で評価されない。

でもだれもが、

管理者になれるわけじゃない。

40代になれば、

出世コースにいるかどうかはわかる。

もし出世コースから外れたなら、

残業せずさっさと帰る方が合理的です。

昔だと白い目で見られたけど、

最近は残業規制もあって緩くなってきた。

今後は欧米のように、

残業せず帰る人は増えるでしょうね。

第3章:「忙しい毎日」が拡大生産される仕組み

第3章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・年次管理により「僅少差異の法則」が効力を発揮する

<ポイント>

・「上司から受ける能力評価」とその積み重ねで評価が決まるため、手抜きや露骨なサボタージュはやりづらい

・給料は着実に上がるから、「真新しい課題」を押しつけられても、「昇給した分、能力も上がっているから」引き受けざるを得ない

・年次管理が加わるため、「同期の中で遅れるわけにはいかない」「後輩に抜かれたくない」という気持ちが強まる

新卒一括作用と年功序列、

この影響が色濃く残ってますね。

同期という概念があるので、

ライバル意識が生まれる。

また年功序列の意識もあるので、

年下に従うのを心理的に嫌がる。

徐々に変わりつつあるけど、

完全になくなることはなさそう。

個人的にもう1つ気になるのが、

忙しさを過剰に評価する風習。

忙しい人=優秀と評価されがちで、

なかなか成果だけで評価されない。

これが原因で生産性が低く、

日本企業は伸び悩んでいるのに。

このような雰囲気になじめない人は、

外資系企業がオススメですね。

第4章:「忙しい毎日」を崩した伏兵

第4章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・ようやく「忙しい毎日」に異分子が市民権を得た

本書に書かれている要因は、

育児女子ですね。

残業していたら、

家事/育児が回らないので。

近年は寿退社する人も減り、

育児女子は当たり前になりつつある。

さらに、

イクメン/カジメン要因もある、

と本書に書かれています。

男性も家事/育児が求められる時代。

残業している場合ではない。

共働きが一般的になり、

仕事/家事/育児を双方がやらないと、

どれも回らない時代。

このような時代の変化が、

仕事だけの忙しい毎日を崩した。

本書に書かれた要因、

決して間違ってないと思いますね。

日本の会社内で対立してるのは、

専業主婦世帯ve共働き世帯。

年配の管理者世代だと、

専業主婦世帯が多く残業は当たり前。

でも若手は共働き世代なので、

管理者と価値観が合わない。

年配が定年で自然淘汰し、

共働き世代の価値観が主流となった。

残業したくない人にとっては、

いい時代になりつつありますね。

第5章:「静かな退職」を全うするための仕事術

第5章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「静かな退職者」とてお荷物であってはならない

<ポイント>

・持ち出しが少ないのにもかかわらず、最大限のパフォーマンスを残せる行動をする

・同じ業種・成果を残しているのに、心証で損をすることは大きなマイナスである

・ただし心証点を稼ぐために、意味のない付き合に参加したり、顧客の無茶な要望に付き合ったりするのは「静かな退職」とは言えない

このポイントは非常に重要です。

もしお荷物扱いされたら、

リストラ候補になりますので。

成果を出しつつ心証点を挙げる、

これが大事と本書に書かれています。

心証点で書かれているのは、

「身なり」「言葉遣い」「マナー」です。

最低限これだけ気をつければ、

「静かな退職」は実現できる。

「静かな退職」を目指す方は、

第5章をぜひご覧ください。

第6章:「静かな退職者」の生活設計

第6章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「静かな退職者」にキャリアの危機は訪れない

<ポイント>

①「静かな退職者」こそ、リストラになりにくく、なおかつ転職でも有利

②リストラのやり玉に挙げられるのが、高年収なのに会社に直接利益をもたらしていない人

③「静かな退職者」は安くて実利を上げる人だから、会社はそれほど厳しい態度は取らない

③本書にも書かれてますが、

注意が必要です。

最大限のパフォーマンスを出さないと、

リストラ対象になります。

実務ができない中高年になってしまうと、

会社も見切りを付けたくなりますよね。

本書に書かれている目安だと、

下位2割に入ると危険です。

実務で成果を出せないと、

低年収でもリストラなのでご注意あれ。

第7章:「静かな退職」で企業経営は格段に進歩する

第7章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・きちんと成果を求める代わりに無償の奉仕からは解放する

<従来の常識を変えるべきポイント>

・和を乱すな

・会社に忠誠を誓うべきだ

・もっとコミットメントしろ

<静かな退職者に求められるポイント>

・ミッションはきちんと果たす

・周囲に迷惑はかけない

・心証点は高く

会社が従来の常識を変え、

従業員が静かな退職の条件を満たす。

これが実現できれば、

会社は劇的に改善すると書かれてます。

このやり方は、

生産性の高い欧米企業の手法です。

日本企業も取り入れるべき、

と私は思いますね。

これから人口減になるので、

生産性を上げないと売上は単純減になる。

生産性を上げるためには、

徹底的な効率化が必要。

静かな退職という働き方が実践する、

サボる=効率化した働き方ですよね。

従来の常識のままでは縮小するだけ。

ぜひ発想を変えてほしいものです。

第8章:政策からも「忙しい毎日」を抜き去る

第8章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「人への投資」が無駄に終わった30年間

自己啓発。

リカレント教育。

学び直し。

リスキリング。

スキルアップのために、

政府も予算を割いてきました。

でもスキルアップしましたか?

給料は上がりましたか?

残念ながら30年間上がらず。

スキルをつけても生産性は上がらず、

給料は上がらないのです。

それなら静かな退職を勧める方が、

コスパ良いですよね。

政策費をかける必要なく、

生産性が上がる。

給料は上がらないけど、

毎日定時退社で健康的な生活ができる。

24時間戦えますか?の時代じゃない。

政府も企業も考え方を抜本的に改め、

生産性を上げることに注力した方が良い。

まとめ

各章で参考になると思った箇所、

まとめました。

第1章:日本にはなぜ「忙しい毎日」が蔓延るのか

・手を抜けば抜くほど「労働生産性」は上がる

<例>

・欧米:1%の確率で不良品が発生する(いつでも返品OK)

・日本:0.1%まで不良品発生率を下げるよう努力する(不良品自体が恥ずかしい)

<費用対効果>

・生産数量 :上記の差分である0.9%増える

・検品/修繕:労働時間が2~3割増える

第2章:欧米では「静かな退職」こそ標準という現実

・欧州で一般大卒者は「単なる労働力」

第3章:「忙しい毎日」が拡大生産される仕組み

・年次管理により「僅少差異の法則」が効力を発揮する

<ポイント>

・「上司から受ける能力評価」とその積み重ねで評価が決まるため、手抜きや露骨なサボタージュはやりづらい

・給料は着実に上がるから、「真新しい課題」を押しつけられても、「昇給した分、能力も上がっているから」引き受けざるを得ない

・年次管理が加わるため、「同期の中で遅れるわけにはいかない」「後輩に抜かれたくない」という気持ちが強まる

第4章:「忙しい毎日」を崩した伏兵

・ようやく「忙しい毎日」に異分子が市民権を得た

第5章:「静かな退職」を全うするための仕事術

・「静かな退職者」とてお荷物であってはならない

<ポイント>

・持ち出しが少ないのにもかかわらず、最大限のパフォーマンスを残せる行動をする

・同じ業種・成果を残しているのに、心証で損をすることは大きなマイナスである

・ただし心証点を稼ぐために、意味のない付き合に参加したり、顧客の無茶な要望に付き合ったりするのは「静かな退職」とは言えない

第6章:「静かな退職者」の生活設計

・「静かな退職者」にキャリアの危機は訪れない

<ポイント>

①「静かな退職者」こそ、リストラになりにくく、なおかつ転職でも有利

②リストラのやり玉に挙げられるのが、高年収なのに会社に直接利益をもたらしていない人

③「静かな退職者」は安くて実利を上げる人だから、会社はそれほど厳しい態度は取らない

第7章:「静かな退職」で企業経営は格段に進歩する

・きちんと成果を求める代わりに無償の奉仕からは解放する

<従来の常識を変えるべきポイント>

・和を乱すな

・会社に忠誠を誓うべきだ

・もっとコミットメントしろ

<静かな退職者に求められるポイント>

・ミッションはきちんと果たす

・周囲に迷惑はかけない

・心証点は高く

第8章:政策からも「忙しい毎日」を抜き去る

・「人への投資」が無駄に終わった30年間

まとめ

静かな退職の働き方、

日本にも徐々に浸透するでしょうね。

人口減なので、

生産性を上げないと仕事が回らない。

生産性を上げるには、

良い意味のサボる(効率化)が必要。

そのやり方こそ、

欧米の静かな退職の働き方ですね。

さらに、

共働き子育て家庭が増加してます。

昔のように残業をしていたら、

家事/育児が回らない。

男女ともに家事/育児が当たり前の時代。

残業してる場合じゃない。

ただし、

静かな退職の働き方にも注意点がある。

成果を出さなければ、

リストラ対象になり得る。

静かな退職とは、

本当に退職することではない。

言われた仕事はやるが、

会社に過剰奉仕しない働き方を指す。

リストラ対象にならぬよう、

それなりの成果を出す必要はある。

全員が出世できる訳じゃないし、

出世の見込みもない。

それなら会社に人生捧げたくない。

そのような中高年の方、

いますぐ本書をお買い求めください。

無理して残業する必要ないし、

その方が実は生産的な働き方です。

もし共働きなら片働きの出世頭より、

世帯収入が上回ることもありえる。

かつて私の上司は、

皆専業主婦世帯でした。

私よりも給料が高い分、

皆残業を厭わない人ばかり。

部下の私は共働き世帯でしたが、

実は私の方が世帯収入は上でした。

上司は郊外の一軒家に住み、

私は都心のタワマンに住みです。

上司に憧れることは、

まったくなかったですね。

出世しなくても、

上司より快適な生活ができる。

心身ともに健康を保てるし、

何だか裏技みたいでお得ですよね。

あなたの周りにも、

密かに実践している人はいます。

静かな退職の働き方を学びたい方、

ぜひ本書をお買い求めください。

本書のお値段は1,210円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学5年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)