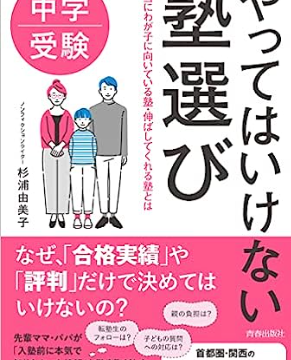

【「まだ伸びる!」をあきらめない 中学受験 子どもの成績の本当の伸ばし方】感想・レビュー

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

『「まだ伸びる!」をあきらめない 中学受験 子どもの成績の本当の伸ばし方 』

中学受験において、

親はどこまでサポートすべきでしょうか?

サポートしすぎると自立心が育たない。

サポートしなければ成績不振を招く。

多くのご家庭が直面する難題であり、

私自身も悩んだことあります。

小学生が1人で、

受験勉強に取り組めていますか?

いろんな親御さんに聞いたけど、

そんな子どもはだれもいなかった。

程度の差はあれ、

親のサポートは絶対に必要です。

もし親のサポートがなければ、

子どもは受験勉強の方向性を見失います。

受験本番で実力を出し切れず、

受験はうまくいかない可能性が高い。

それでは困りますよね。

では、

どうすればいいでしょうか?

親子関係がギスギスしない程度に、

親のサポートは必要です。

親子関係がギスギスするのはいつか?

子どもの成績が伸び悩み、

親が必要以上に干渉する時です。

でもそう言われると、

どのようにサポートすればよいか?

ますます悩ましいですよね。

そんな方にオススメなのが、

コチラの本です。

『「まだ伸びる!」をあきらめない 中学受験 子どもの成績の本当の伸ばし方 』

親子のかかわり方は、

大きく5つのタイプがある。

5つのタイプはコチラ(↓)

それぞれメリットと注意点が、

本書に書かれています。

・タイプ1 二人三脚サポート型

・タイプ2:学習環境サポート型

・タイプ3:学習進捗プランナー型

・タイプ4:弱点克服サポート型

・タイプ5:見守り応援型

私はタイプ1でした。

親が計画的に学習を見守りつつ、

必要な場面で手を差し伸べるスタイル。

過去ブログでも書いた通り、

子ども勉強はわりと細かく見ています。

SAPIXで成績上位5%以内にいるので、

成果は出てる気はします。

でも子どもの自立面で言えば、

このままではダメだと思ってます。

本書でも注意点で書かれているので、

気をつけないと親子関係にヒビが入る。

親のサポートを、

徐々に手離していく予定です。

最終的には、

「目は離さず手は出さず」にしたい。

親のサポートなしでは、

中学受験の乗り切れません。

でもサポートしすぎはNG。

そのバランスが難しい。

どのようにサポートすべきか?

どうすれば成績は上がるのか?

本書のノウハウを活用すれば、

効果的なサポートができます。

これから中学受験に臨まれるご家庭は、

ぜひご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

第1章:わが子に合うスタイルが見つかる中学受験親子のタイプ分け

第1章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・タイプ1 二人三脚サポート型

<メリット>

・子どもに安心感がある

・計画倒れを防げる

<注意点>

・自律の芽を摘む

・「やらされ感」が強くなりがち

私はタイプ1ですね。

国語と算数だけですが、

実際にやっているのはコチラ(↓)

理科と社会は、

完全に子どもに任せてます。

昔は国算並みのサポートでしたが、

テストが毎回好成績なので卒業。

・答え合わせする

・間違いの箇所は私が解く

・間違いの箇所を解説する

国語でまず見るのは漢字。

子どもが間違いに気づかないから。

漢字のテストで×だったのに、

理由がわからないことがありました。

止め・ハネ等を細かく採点されるので、

子どもだと気づかない。

他には記述問題ですね。

正解の書き方がわからないから。

解説に書かれている回答例を見て、

どうやったら書けるのか?

選択肢の前に解答根拠を探さないと、

記述で高得点は取れない。

コチラに書かれていますので、

ご興味あればぜひご覧ください。

算数で見るのは、

間違いの傾向です。

①解法が全然わからないのか?

②立式の部分で間違っているのか?

③単なる計算ミスなのか?

特に①は解説を見ても、

子どもが理解できない時がある。

だから私が解説を見て、

子どもに教えてますね。

②③はケアレスミスの範囲内なので、

コチラの本に対策が書かれてます。

ご興味あればぜひご覧ください。

さて、

本書の注意点に戻ります。

自立の芽を摘むのはそうだけど、

小学生に自立が難しいのも事実。

現実的なのは、

徐々に親の関与を減らす感じですね。

国語と算数も、

一部教材は子どもに任せてます。

理科と社会のように、

いずれは卒業したいですね。

私が考える理想形は、

「目は離さず手は出さず」

中学以降にサポートを一気に減らしたら、

おそらく最初の定期テストで躓くから。

中学校も最初はサポートするけど、

徐々にサポートを減らしていく予定。

最後は目を離さず、

どこまで自立できるか見守る感じ。

コチラの本に書かれていますので、

ご興味あればぜひご覧ください。

第2章:中学受験を成功させる塾の活用法

第2章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・成績を伸ばす宿題の取り組み方

<宿題の進め方(算数)>

1.授業で扱った例題を徹底的にインプット

2.「基本問題」は「スピードより正確さ」を重視する

3.最後に「応用問題」でアウトプット

1は意識してなかったですね。

早く終わらせたいから、

真っ先に宿題をやってました。

わからない問題は、

平気で飛ばすし。。

1は今日からやらせてみます。

2もスピードでやりがちですね。

早く終わらせたいので。

計算ミスも散見されるし、

何度指摘しても直らない。。

本書のチェックリスト、

とても役立ちそうです。

チェックリスト、

今日からやらせてみます。

・問題文に出てくる数字には丸をつける

・「合計」「差」「残り」などのキーワードに線を引く

・図や式を必ずノートの開いているところに書く

・計算をしたら、その答えをもう一度確認してから回答欄に書く

3はその昔、

子どもが嫌がってやりませんでした。

でも最近は、

逆に積極的に挑戦します。

サピックスの算数テスト、

最後は必ず難問が出題されるから。

これを解けるようになるには、

宿題の応用問題が解けないと厳しい。

最近はやりがいを感じているので、

応用問題の取り組みは大丈夫ですね。

第3章:中学受験を成功させる家庭サポート

第3章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「塾のテスト結果」の上手な活用法

<ポイント>

①成績が上がったか/下がったかは、直近3~4回のテスト成績結果で総合的に判断する

②なぜその成績になったのか、子ども自身が考えて答えられるように、親が具体的に質問をする

①は毎回確認してますね。

サピックスの場合、

直近5回分の平均偏差値が見れます。

現時点での学力だけでなく、

直近のテストとの比較にも使えます。

直近5回分より成績の悪い科目があれば、

必ずどこかに課題があるハズ。

②は私が分析し、

子どもに確認するようにしてますね。

間違いの原因を分析する時、

大きく2つの視点で見ています。

現時点の学力で解けるか?

現時点の学力では解けないか?

前者に該当する例としては、

ケアレスミスですね。

取りこぼしに当たるので、

これを減らすだけで成績は上がる。

後者に該当する例は、

算数の応用問題ですね。

いまの学力では無理かな、

と思える問題は仕方ないと割り切る。

直近のテスト分析はコチラ(↓)

ご興味あればぜひご覧ください。

まとめ

各章で参考になると思った箇所、

まとめました。

第1章:わが子に合うスタイルが見つかる中学受験親子のタイプ分け

・タイプ1 二人三脚サポート型

<メリット>

・子どもに安心感がある

・計画倒れを防げる

<注意点>

・自律の芽を摘む

・「やらされ感」が強くなりがち

・答え合わせする

・間違いの箇所は私が解く

・間違いの箇所を解説する

第2章:中学受験を成功させる塾の活用法

・成績を伸ばす宿題の取り組み方

<宿題の進め方(算数)>

1.授業で扱った例題を徹底的にインプット

2.「基本問題」は「スピードより正確さ」を重視する

3.最後に「応用問題」でアウトプット

・問題文に出てくる数字には丸をつける

・「合計」「差」「残り」などのキーワードに線を引く

・図や式を必ずノートの開いているところに書く

・計算をしたら、その答えをもう一度確認してから回答欄に書く

第3章:中学受験を成功させる家庭サポート

・「塾のテスト結果」の上手な活用法

<ポイント>

①成績が上がったか/下がったかは、直近3~4回のテスト成績結果で総合的に判断する

②なぜその成績になったのか、子ども自身が考えて答えられるように、親が具体的に質問をする

まとめ

中学受験における親のサポート、

本書に詳しく書かれています。

第1章では、

二人三脚サポート型を紹介しました。

他にも4タイプあります。

コチラ(↓)

私の妻はタイプ2、

プリント/教材管理を担当してます。

長年通うと膨大な量になるので、

子どもでは管理しきれない。

このように夫婦で役割分担すると、

負担感は減るのでオススメです。

・タイプ2:学習環境サポート型

・タイプ3:学習進捗プランナー型

・タイプ4:弱点克服サポート型

・タイプ5:見守り応援型

第2章では、

宿題の進め方を紹介しました。

算数の宿題、

このように進めると良いそうです。

算数は傾斜配点の学校が多く、

一番差のつきやすい科目でもある。

算数を制する者が受験を制するので、

日々の宿題を疎かにしてはならない。

1.授業で扱った例題を徹底的にインプット

2.「基本問題」は「スピードより正確さ」を重視する

3.最後に「応用問題」でアウトプット

第3章では、

テスト結果の活用法を紹介しました。

ポイントはコチラ(↓)

①は必須として、

②は親の分析が必要です。

課題を明確にして次回に活かさないと、

成績は伸びないです。

①成績が上がったか/下がったかは、直近3~4回のテスト成績結果で総合的に判断する

②なぜその成績になったのか、子ども自身が考えて答えられるように、親が具体的に質問をする

中学受験は親の受験と言われるけど、

その通りですね。

小学生の子ども1人で、

受験に臨むのはさすがに厳しい。

子ども1人で受験勉強はできないし、

テストの振り返りもできない。

親がサポートしてあげないと、

子どもの成績は伸びない。

親が中学受験の経験があれば、

サポートも想像がつくでしょう。

でも私のような未経験者には、

まるで想像がつかない。

だから本書を読み、

サポート方法を学んでいます。

子どもが中学受験で合格するために。

中学受験を目指すご家庭は、

いますぐ本書をお買い求めください。

本書のお値段は1,760円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

・「まだ伸びる!」をあきらめない 中学受験 子どもの成績の本当の伸ばし方

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学5年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)