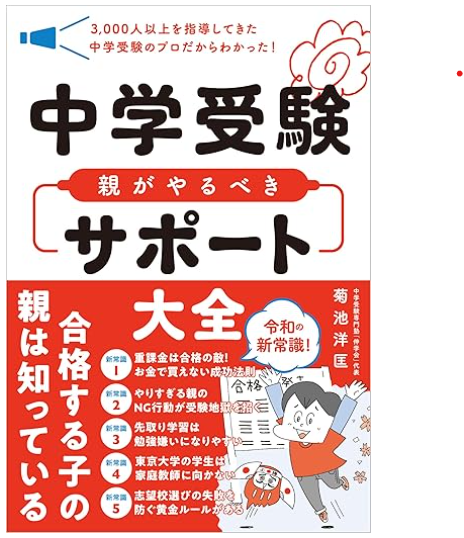

【中学受験 親がやるべきサポート大全】感想・レビュー

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

中学受験をさせるかどうか?

本当に悩みますよね。

塾代は決して安くないし、

受かるかどうかもわからない。

でも中学受験塾に通わずに、

中学受験に挑むのはかなり厳しい。

では、

お金の問題をクリアすれば、

中学受験をさせてもよいでしょうか?

実は、

お金の問題以上に悩ましい問題が、

もう1つあるのです。

お金の問題以上に何が悩ましいのか?

親のサポートです。

子どもはまだ小学生なので、

一人で受験勉強なんて不可能です。

もし塾に通わせたとしても、

塾に任せっきりなんてまず無理。

家庭で宿題をやらなきゃいけないし、

時には親が教えることもある。

小6の長期休暇は弁当の用意もあるし、

受験計画を立てなきゃいけない。

親のサポートなしで、

中学受験は乗り切れないのです。

そうは言うものの、

親のサポートにも限界はありますよね。

どこまでやればいいのか?

よくわからない。

そんな方にオススメなのが、

コチラの本です。

親のサポートが必要と言われるけど、

何から何までやる必要はないです。

むしろサポートしすぎると、

子どもに悪影響を及ぼすことも。

親のサポートは何をすべきか?

逆に何をすべきでないのか?

本書を読むとよくわかります。

これから中学受験予定の方は、

ぜひご覧ください。

親のサポート度合いによって、

子どもの合否にも大きく関わります。

子どもの最適なサポート度合い、

本書でぜひご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログでご紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

第1章:中学受験の「ウワサ」を斬る!

第1章で参考になると思った箇所、

コチラです。

Q:子どもがつまづいたら親が教えた方がいい?

A:過当競争にはついていかなくてよい、その子のペースを大事にする。焦らせるようなアオりに注意する。

<ポイント>

・中学入試の問題は、多くの学校の大部分の問題が、テキストの基本問題、典型的な問題をひとつひとつていねいに理解していれば、勝負できるようにできている

・テキストに載っている問題は、全部やらなくても良い

・焦らず、自分の実力のちょっと上の課題を意識して、着実に進める方が実力アップにつながる

Aの考え方は大事ですね。

過当競争に子どもを巻き込むと、

子どもがストレスを抱えるからです。

他人と競争するのではなく、

過去の自分に比べて成長すればよい。

中学受験で人生決まるわけじゃないし、

仮に全落ちでも公立中学で優位に立てる。

あまり気負い過ぎないように、

と私も子どもに言ってます。

ちなみに親が子どもに教えるのは、

アリだと思ってます。

宿題やテストで間違え、

答えや解説を見てもわからない問題は、

私へ聞くよう子どもに言ってます。

私は中学受験経験がないので、

問題を見て解けないこともある。

でも解説を見て理解し、

子どもに教えることはできますね。

子どもが聞いてきた時に教える位が、

親のサポートとしてちょうどよいかも。

第2章:中学受験を通じて「どうなりたい」ですか?

第2章で参考になると思った箇所、

コチラです。

Q:中学受験を通じて、お子さんにどうなってもらいたいですか?

A:中学受験を通して、わが子が何を学び、どんな能力を身に付けてほしいかを考える

<ポイント>

・子どもの自己決定を尊重して、自律性の感覚を育てていきましょう

・子どもの成長に目を向けて応援することで、子どもは自分の能力に自信を持てるようになる

・「自律性」(自己決定)と「関係性」(人間関係)は、所得や学歴よりも人生の幸福度への影響が大きい

ポイントに書かれているのは、

自己決定理論に基づくものです。

人間には心の三大欲求があり、

内発的動機づけと幸福感を支えています。

心の三大欲求とは何か?

コチラです(↓)

・自律性(自分の行動を自分で決めている感覚)

・有能感(自分の能力に対しての肯定的な感情)

・関係性(他者とのつながり)

私の子どもを見ていると、

心の三大欲求は満たされてますね。

どんな時に感じるか?

コチラです(↓)

中学受験勉強の方向性としては、

このままで良さそうですね。

・自律性:自分で計画を立てて勉強する

・有能感:テストの点数が伸びて、学力が伸びていることを実感する

・関係性:学校や塾の仲間と切磋琢磨している

第3章:学校選びの視点・方針と時期

第3章で参考になると思った箇所、

コチラです。

Q:学校選びで偏差値をどう使えばいいのか?

A:偏差値帯をバラし、校風や求める条件を軸として学校を探す(偏差値表を縦に見ている)

<ポイント>

・学校の校風がご家庭の方針に合っているか、本人の性格に合っているか、という点をしっかり考えて探すのが大事

・早めに合格を取り、安心した状態で、攻めの姿勢で入試を進められれば、模試では届かなかった偏差値の学校に届く

・目標を追い求めるのは本人の仕事で、安全を確保したうえで応援するのが親の仕事

校風を見極めるには、

学校説明会や文化祭がオススメですね。

学校の雰囲気になじめそうか?

子ども自身が判断できるからです。

私も親子で行ったけど、

相性を肌で感じられますね。

実際に見た感想を別記事に書いたので、

ご興味あればぜひご覧ください。

これは個人的な意見ですが、

もう1つ校風の見極め方があります。

それは過去問との相性です。

なぜ過去問?と思うかもですが、

問題をじっくり眺めてみてください。

その学校がどんな生徒を求めているか、

問題から見えてきます。

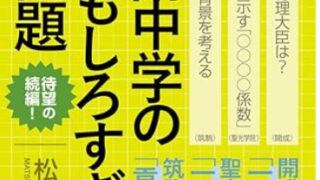

先日、

コチラの本を読みました。

単純な知識を問う問題もあれば、

思考力や洞察力を問う問題もある。

どちらが良い悪いの話ではなく、

子どもと相性が合うのはどちらか?

過去問の出来が良ければ、

学校の求める人物像とマッチする。

そう考えると、

学校は偏差値で選ぶのではなく、

校風や愛称で選ぶものかと思いますね。

第4章:受験を快適に乗り切るための塾との付き合い方

第4章で参考になると思った箇所、

コチラです。

Q:塾と家庭のスタンスは揃っているか?

A:まず「わが家はどんな家庭か?」を考える。子どもにどんなフォローができているか、それを踏まえて塾を選ぶ

<ポイント>

・親の負担をどこまで親が自分たちで背負うのか、どれくらい塾にサポートしてもらうかが、良い中学受験ができるかどうかの大事なポイント

・子どもに寄り添い、子どもと一緒に計画を立て、うまくいかなかった点は翌週に改善する、そうした地道で気長なサポートが必要

・出題傾向の分析も、ご家庭で子ども自身がやるか、親がやるか?

塾によって、

サポートの差がかなりあります。

私の子どもはSAPIXに通ってますが、

塾のフォローはほぼありません。

親がフォローする時間が取れないなら、

SAPIXはあまりオススメしないです。

宿題量も膨大ですし、

親が見てあげないとついていくのは大変。

でも他なら、

手厚いサポートを受けられる塾もある。

コチラの本がわかりやすいです。

関東や関西の大手塾から個別指導塾まで、

かなり詳しく書かれています。

手厚いフォローの塾も書かれているので、

ご興味あればぜひご覧ください。

第5章:親の正しい接し方、やってはいけない接し方

第5章で参考になると思った箇所、

コチラです。

Q:文系の親が国語を、理系の親が算数を教え始めたら破滅の第一歩

A:親が得意ではない科目を子どもと一緒に取り組む。子どもなりの成長や頑張りを見つけてあげる

<ポイント>

・子どもがわからないことに対していらだちを感じてしまう

・子どもから習う

・親も自分の勉強をする

親が得意ではない科目を、

子どもと取り組むのはアリですね。

たとえば私は文系なので、

理科があまり得意ではないです。

解答の解説を見ながら教えたり、

ネットで調べて教えたりしてますね。

私が理科苦手なおかげなのか、

最近は子どもが自ら勉強してます。

その影響なのか、

理科の成績が急上昇してビックリ。

さて、

親が得意な科目を子どもと取り組むのは、

本当に破滅なのかというのは疑問。

私は社会が得意だけど、

子どもに教えても何の影響もない。

たとえば日本地理、

東京住みだから関東以外を知らない。

いらだちを感じることはないし、

関東以外の知識を教えても大丈夫。

社会の成績が4科目で最も良いし、

教え方次第ではないかと思いますね。

第6章:無理なく無駄なく進む合格までのスケジュールの立て方

第6章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・5年生でしておきたいこと

<ポイント>

・1学期:ペースアップするからこそ「作戦会議」を

・夏休み:勝負の夏!受験の天王山!

・2学期~冬期:5年生の前半と5年生の後半で変わる難易度にあわてない

中学受験塾では、

2月から新5年生となります。

SAPIXは小4が週2ですが、

小5は週3に増えます。

授業時間も1コマ60分から、

1コマ90分に変更となります。

増えた30分に慣れず、

まだ苦戦してますね。

いずれ慣れると思うけど、

無理をさせないようにしてます。

小5の夏休みは未体験ですが、

小4の経験が役立つと思ってます。

家にいても暇だし、

学校の宿題はほぼ7月で終わる。

塾の宿題をやるペースが崩れなければ、

大丈夫かなと思ってます。

2学期から難易度が上がるのが、

勝負の分かれ目になりそうですね。

実は小5の前半であっても、

勝負ポイントはあると思ってます。

小5になると、

徐々に思考力を問う問題が増えます。

さらに小5の2学期になると、

算数で抽象的な分野も始まります。

私は文系だけど算数が好きなので、

個人的には楽しみですね。

まとめ

各章で参考になると思った箇所、

まとめました。

第1章:中学受験の「ウワサ」を斬る!

Q:子どもがつまづいたら親が教えた方がいい?

A:過当競争にはついていかなくてよい、その子のペースを大事にする。焦らせるようなアオりに注意する。

<ポイント>

・中学入試の問題は、多くの学校の大部分の問題が、テキストの基本問題、典型的な問題をひとつひとつていねいに理解していれば、勝負できるようにできている

・テキストに載っている問題は、全部やらなくても良い

・焦らず、自分の実力のちょっと上の課題を意識して、着実に進める方が実力アップにつながる

第2章:中学受験を通じて「どうなりたい」ですか?

Q:中学受験を通じて、お子さんにどうなってもらいたいですか?

A:中学受験を通して、わが子が何を学び、どんな能力を身に付けてほしいかを考える

<ポイント>

・子どもの自己決定を尊重して、自律性の感覚を育てていきましょう

・子どもの成長に目を向けて応援することで、子どもは自分の能力に自信を持てるようになる

・「自律性」(自己決定)と「関係性」(人間関係)は、所得や学歴よりも人生の幸福度への影響が大きい

・自律性(自分の行動を自分で決めている感覚)

・有能感(自分の能力に対しての肯定的な感情)

・関係性(他者とのつながり)

・自律性:自分で計画を立てて勉強する

・有能感:テストの点数が伸びて、学力が伸びていることを実感する

・関係性:学校や塾の仲間と切磋琢磨している

第3章:学校選びの視点・方針と時期

Q:学校選びで偏差値をどう使えばいいのか?

A:偏差値帯をバラし、校風や求める条件を軸として学校を探す(偏差値表を縦に見ている)

<ポイント>

・学校の校風がご家庭の方針に合っているか、本人の性格に合っているか、という点をしっかり考えて探すのが大事

・早めに合格を取り、安心した状態で、攻めの姿勢で入試を進められれば、模試では届かなかった偏差値の学校に届く

・目標を追い求めるのは本人の仕事で、安全を確保したうえで応援するのが親の仕事

第4章:受験を快適に乗り切るための塾との付き合い方

Q:塾と家庭のスタンスは揃っているか?

A:まず「わが家はどんな家庭か?」を考える。子どもにどんなフォローができているか、それを踏まえて塾を選ぶ

<ポイント>

・親の負担をどこまで親が自分たちで背負うのか、どれくらい塾にサポートしてもらうかが、良い中学受験ができるかどうかの大事なポイント

・子どもに寄り添い、子どもと一緒に計画を立て、うまくいかなかった点は翌週に改善する、そうした地道で気長なサポートが必要

・出題傾向の分析も、ご家庭で子ども自身がやるか、親がやるか?

第5章:親の正しい接し方、やってはいけない接し方

Q:文系の親が国語を、理系の親が算数を教え始めたら破滅の第一歩

A:親が得意ではない科目を子どもと一緒に取り組む。子どもなりの成長や頑張りを見つけてあげる

<ポイント>

・子どもがわからないことに対していらだちを感じてしまう

・子どもから習う

・親も自分の勉強をする

第6章:無理なく無駄なく進む合格までのスケジュールの立て方

・5年生でしておきたいこと

<ポイント>

・1学期:ペースアップするからこそ「作戦会議」を

・夏休み:勝負の夏!受験の天王山!

・2学期~冬期:5年生の前半と5年生の後半で変わる難易度にあわてない

まとめ

中学受験は親の受験と言われるけど、

その通りですね。

小学生の子どもが、

一人で主体的に取り組むのは難しい。

親のサポートはどうしても必要ですね。

何が難しいかと言えば、

親のサポート度合いですね。

過干渉すぎてもダメだし、

無関心すぎてもダメだし。

どこで折り合いをつけるか、

親にとっては悩ましい問題です。

そのような悩みを解決する方法、

2つあると思ってます。

1つ目は、

中学受験のプロに聞く方法です。

塾で先生に聞けるなら、

それが一番良いと思ってます。

対面でいろいろ聞けるので、

悩みをピンポイントで解消しやすい。

2つ目は、

本で学ぶ方法です。

SAPIXのような塾だと、

塾の先生に聞くのは難しい。

だから私は、

本で学ぶようにしています。

本書を読んでみたけど、

参考になることは多いですね。

親のサポート度合い、

正直言うと親子によりけりです。

本書の良い例悪い例を参考に、

子どもに試して適切レベルを探る。

これが一番の策だと思いますね。

何も学ばずに独学でやるとどうなるか?

絶対にうまくいかないとは言わないけど、

失敗確率は高いと思います。

失敗例に気づかず、

子どもをサポートする可能性があるから。

中学受験の不合格だけでなく、

家庭崩壊という例もある。

それは絶対に避けたいですよね。

これから中学受験予定のある方。

親のサポート度合いにお悩みの方。

いますぐ本書をお買い求めください。

本書の成功例/失敗例を学び、

子どものサポートを実践しましょう。

そうすれば、

中学受験で良い成果をえられますね。

本書のお値段は1,870円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学4年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)