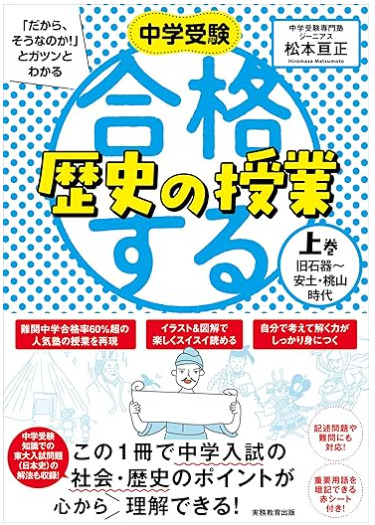

【合格する歴史の授業 上巻(旧石器〜安土・桃山時代) (中学受験 「だから、そうなのか! 」とガツンとわかる)】感想・レビュー

(2025/11/3更新)

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

『合格する歴史の授業 上巻(旧石器〜安土・桃山時代) (中学受験 「だから、そうなのか! 」とガツンとわかる)』

SAPIXのテストで、

社会の得点が伸び悩んでます。

社会は一番得意科目だったのに、

直近2回は以前ほどの点数ではない。

前々回は夏期講習と学校行事が重なり、

テスト勉強ができず仕方ない部分も。

でも今回はテスト勉強をしたのに、

思うほど点数が伸びませんでした。

それはなぜか?

今回から歴史が出題されたから。

小5の後期から歴史の授業が始まり、

歴史のテストは今回が初。

勉強のコツを掴み切れていないのか、

「暗記が大変」と言ってました。

その言葉を聞いた時に思ったのは、

「このままでは次回も伸び悩むな」と。

歴史=暗記科目のまま勉強すると、

年号や出来事の羅列にしか見えません。

歴史は時間の流れであり、

流れを意識して学ぶものです。

当時の時代背景は何か?

その時はだれが支配者か?

どのような問題が起こったのか?

これが理解できないと、

歴史で高得点を取るのは難しいのです。

では、

どうすればいいでしょうか?

歴史を流れで理解すればいい。

でも、

SAPIXのテキストは時代ごとに区切られ、

流れが途切れてしまう。

そんな子どもにオススメのが、

コチラの本です。

『合格する歴史の授業 上巻(旧石器〜安土・桃山時代) (中学受験 「だから、そうなのか! 」とガツンとわかる)』

本書を子どもに読ませました。

これまで一問一答で覚えていた内容が、

歴史の流れで理解できましたね。

今回は上巻だけ買ったけど、

SAPIXの授業が進んだら下巻も買います。

重要箇所は赤字になっており、

赤シートで隠すこともできます。

最初は通しで読んでみて、

テスト勉強時に使用すると効果的。

中学受験の歴史に苦手意識を持つ方は、

ぜひ本書をご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

第1章:旧石器時代・縄文時代・弥生時代

第1章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・稲作が貧富の差をもたらした

<ポイント>

・米があれば安定して生活できるけど、米がないと縄文時代までのように狩りをして獲物を捕まえないと死んでしまう

・米を生み出す土地が大事になり、稲作に適した土地や水を巡る争いが起きる

・争いに勝った方が負けた方を支配するので、身分の差が生まれる

これは弥生時代の話ですが、

そんな風に学んだ記憶ないですね。

自分の土地を守るためにできたのが、

環濠集落だそうです。

塀で囲まれた集落にして、

敵の侵入を防ぐ目的で作られました。

当時は一問一答で覚えた気がするけど、

歴史の流れで覚えればわかりやすい。

ちなみに環濠集落は、

吉野ケ里遺跡(佐賀)が有名です。

当時の争いには、

鉄器が使われていたそうです。

当時は青銅器もあったけど、

争いではなく祭りに使われていた。

ドラクエでは青銅器も鉄も剣があるけど、

鉄の方が攻撃力は強い。

テストでよく出題されるそうですが、

ドラクエが頭にあれば間違えないかも。

第2章:古墳時代・飛鳥時代

第2章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・聖徳太子は推古天皇のコックさん

<ポイント>

・604年に出された十七条憲法は豪族向け(農民向けではない)

・当時は豪族の争いが絶えず、仏教賛成派の蘇我氏が、仏教反対派の物部氏を滅ぼした

・推古天皇の前の天皇は暗殺されており、世の中はメチャクチャだった

聖徳太子がなったのは、

コックさんではなく摂政です。

この年号が593年なので、

コックさんは語呂合わせですね。

当時は豪族の争いが絶えず、

天皇も暗殺される殺伐とした時代。

そこで聖徳太子は、

十七条の憲法を制定します。

十七条憲法の主な内容はコチラ(↓)

①和をもって尊しとなす(争うことのないように)

②厚く三宝を敬え(仏教を大切にしなさい)

③詔を受けては必ず謹め(天皇の命令には必ず従いなさい)

聖徳太子も当時苦労したのかな、

と思われる内容ですね。

①豪族の争いを止め、

③天皇中心の中央集権国家を作りたい。

でも蘇我氏を蔑ろにすると、

天皇も聖徳太子も暗殺の可能性がある。

だから②仏教を保護したのかも。

蘇我氏は仏教賛成派ですので。

それでも2人が亡くなると、

蘇我氏の勢いが増すのは皮肉な歴史です。

第3章:奈良時代

第3章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・荘園によって公地公民制が崩壊

<ポイント>

・租・庸・調などの負担に耐えかねて逃げ出す者や、戸籍をごまかして税を逃れる者がいた

・三世一身の法や墾田永年私財法が制定されたが、経済力のある貴族や寺社が逃げてきた農民などを使って開墾し、自分の土地を広げていった(のちの荘園となる)

・荘園を多く手に入れることで貴族が力をつけ、寺社(仏教勢力)が政治に口出しするようになり、桓武天皇は奈良を離れようとする(のちの平安京遷都につながる)

租・庸・調はコチラ(↓)

庸と調は都に納める必要があり、

かなり負担が大きかったそうです。

現代も税負担が多すぎて、

逃げ出したくなる気持ちはわかります。

・租:収穫した稲の3%を国司(地方)に納める

・庸:都で10日間働く代わりに布を朝廷(都)に納める

・調:地方の特産物を朝廷(都)に納める

そこで三世一心の法が制定されるけど、

いずれは土地を返さなければならない。

効果があまりなかったので、

墾田永年私財法が制定されました。

新たに開墾した土地の永久私有を認める。

でも実際に得したのは貴族や寺社。

せっかく豪族を抑えたのに、

今度は貴族や寺社が力をつけ始めた。

貴族同士で争いを起こしたり、

寺社勢力が政治に口を出したり。

政治が不安定になるのは、

いつの時代も起こるものですね。。

第4章:平安時代

第4章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・武士はもともとセコムやALSOKの役割を担っていた

<ポイント>

・地方の豪族や有力な農民は家来を武装させ、必要であれば戦った(武士の起こり)

・争いの理由は土地である

・やがて武士は一族でまとまるようになり、清和天皇の子孫である源氏と、桓武天皇の子孫である兵士が武士の頭として大きな力を持つようになった

当時の貴族で力を持っていたのは、

藤原氏です。

自分の娘を天皇の后にして、

生まれた子を天皇にして権力を握る。

摂関政治で有名ですよね。

藤原氏の力が衰え、

白河上皇によって院政が始まりました。

天皇の位を譲って上皇になったのに、

院で政治を引き続き行う。

上皇と天皇が対立するようになり、

双方に源氏と平氏がついて争いに。

これが保元の乱ですね。

勝ったのは天皇側(平清盛・源義朝)。

しかし保元の乱で勝った2人が、

争い始めたのが平治の乱。

勝ったのは平清盛。

太政大臣となります。

自分の娘を天皇の后にして、

一族は朝廷の高い地位に就く。

やってることは藤原氏と同じ。。

でも平氏も結局は滅亡し、

源頼朝が鎌倉幕府を開くことに。

豪族→貴族/寺社→武士、

主役は変われど争いは変わらずですね。

第5章:鎌倉時代

第5章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・源氏は三代で滅び、実験は北条氏へ

源頼朝が鎌倉幕府を開くも、

わずか三代で途絶えます。

幕府の実権は頼朝の妻の政子に移り、

妻の実家の北条家が権力を握ります。

北条氏は将軍を補佐する執権となり、

執権政治を進めます。

幕府の補佐とは言え、

藤原氏の摂関政治に似てますよね。。

幕府の混乱を見て、

朝廷に政権を取り戻そうという動きも。

後鳥羽上皇が起こした、

承久の乱ですね。

後鳥羽上皇は敗れて島流しになりますが、

朝廷の動きは奈良時代と似てますよね。

政権争いは、

いつも時代も絶えないのです。。

第6章:室町時代

第6章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・しぶとい後醍醐天皇 吉野に逃れて南朝を樹立

<ポイント>

・鎌倉幕府が倒れると、後醍醐天皇が自ら政治を始めた(建武の新政)

・公家(貴族)中心の政治となり、武士の不満が高まった

・足利尊氏は兵をあげて京都を占領し、征夷大将軍に任命されて、京都に幕府を開いた(室町幕府)

平氏→源氏→北条氏を経て、

久々に朝廷に権力が戻りました。

でも武士の反乱ですぐに崩壊し、

また武士が政権を握ります。

京都の天皇/室町幕府に対し、

吉野で後醍醐天皇は政治を行う。

天皇が北の京都と南の吉野に2人。

これが南北朝時代ですね。

数十年後に南北朝は統一され、

しばらく室町幕府が政治を行います。

でも応仁の乱ですっかり弱体化し、

地方も混乱しました。

各地を治めていた守護大名の中から、

戦国大名が現れるようになりました。

戦国の名前からもお察しの通り、

戦国時代が始まるのです。

第7章:安土・桃山時代

第7章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・職業軍人に先進技術の鉄砲 先見の明があった織田信長

<ポイント>

①半農半士の常識を覆し、職業軍人を組織した

②足利義昭を追放して室町幕府を滅ぼした

③長篠の戦で鉄砲を用いて、当時最強と言われた武田の騎馬隊を破った

戦国大名の中で頭角を表したのが、

織田信長ですね。

良くも悪くも型破りな人物だったようで、

時代のトップに上り詰めた要因でもある。

①雇うお金がかかっても組織し、

③新しい武器も積極的に取り入れる。

②室町幕府まで滅亡させるのだから、

いまだと政権交代の感覚でしょうか。

織田信長の政策を見ると、

かなりの戦略家に見えます。

当時の政策はコチラ(↓)

経済を発展させつつ、

抵抗勢力に厳しく対処したり。

反感を買うこともあったでしょう。

最後は本能寺の変で亡くなります。

改革を一気に進めすぎると、

狙われるのはいつも時代も同じ。。

・楽市・楽座(同業者の組合である座を廃止し、自由に商売ができるようにする)

・関所の廃止(商人を移動しやすくし、商業を発展させる)

・キリスト教の保護(仏教勢力に対抗する)

まとめ

各章で参考になると思った箇所、

まとめました。

第1章:旧石器時代・縄文時代・弥生時代

・稲作が貧富の差をもたらした

<ポイント>

・米があれば安定して生活できるけど、米がないと縄文時代までのように狩りをして獲物を捕まえないと死んでしまう

・米を生み出す土地が大事になり、稲作に適した土地や水を巡る争いが起きる

・争いに勝った方が負けた方を支配するので、身分の差が生まれる

第2章:古墳時代・飛鳥時代

・聖徳太子は推古天皇のコックさん

<ポイント>

・604年に出された十七条憲法は豪族向け(農民向けではない)

・当時は豪族の争いが絶えず、仏教賛成派の蘇我氏が、仏教反対派の物部氏を滅ぼした

・推古天皇の前の天皇は暗殺されており、世の中はメチャクチャだった

①和をもって尊しとなす(争うことのないように)

②厚く三宝を敬え(仏教を大切にしなさい)

③詔を受けては必ず謹め(天皇の命令には必ず従いなさい)

第3章:奈良時代

・荘園によって公地公民制が崩壊

<ポイント>

・租・庸・調などの負担に耐えかねて逃げ出す者や、戸籍をごまかして税を逃れる者がいた

・三世一身の法や墾田永年私財法が制定されたが、経済力のある貴族や寺社が逃げてきた農民などを使って開墾し、自分の土地を広げていった(のちの荘園となる)

・荘園を多く手に入れることで貴族が力をつけ、寺社(仏教勢力)が政治に口出しするようになり、桓武天皇は奈良を離れようとする(のちの平安京遷都につながる)

・租:収穫した稲の3%を国司(地方)に納める

・庸:都で10日間働く代わりに布を朝廷(都)に納める

・調:地方の特産物を朝廷(都)に納める

第4章:平安時代

・武士はもともとセコムやALSOKの役割を担っていた

<ポイント>

・地方の豪族や有力な農民は家来を武装させ、必要であれば戦った(武士の起こり)

・争いの理由は土地である

・やがて武士は一族でまとまるようになり、清和天皇の子孫である源氏と、桓武天皇の子孫である兵士が武士の頭として大きな力を持つようになった

第5章:鎌倉時代

・源氏は三代で滅び、実験は北条氏へ

第6章:室町時代

・しぶとい後醍醐天皇 吉野に逃れて南朝を樹立

<ポイント>

・鎌倉幕府が倒れると、後醍醐天皇が自ら政治を始めた(建武の新政)

・公家(貴族)中心の政治となり、武士の不満が高まった

・足利尊氏は兵をあげて京都を占領し、征夷大将軍に任命されて、京都に幕府を開いた(室町幕府)

第7章:安土・桃山時代

・職業軍人に先進技術の鉄砲 先見の明があった織田信長

<ポイント>

①半農半士の常識を覆し、職業軍人を組織した

②足利義昭を追放して室町幕府を滅ぼした

③長篠の戦で鉄砲を用いて、当時最強と言われた武田の騎馬隊を破った

・楽市・楽座(同業者の組合である座を廃止し、自由に商売ができるようにする)

・関所の廃止(商人を移動しやすくし、商業を発展させる)

・キリスト教の保護(仏教勢力に対抗する)

まとめ

旧石器から安土桃山までの歴史を見ると、

権力争いの繰り返しに思えますね。

弥生時代の稲作は、

土地を巡る争いを生みました。

米を得る力が支配力となり、

貧富や身分の差が生まれたそうです。

吉野ヶ里遺跡のような環濠集落は、

自らの土地を守るための防衛手段でした。

鉄器の登場で争いは激化し、

力を持つ者が社会を動かす時代が始まる。

古墳・飛鳥時代になると、

争いの主役は豪族に変わります。

仏教をめぐる蘇我氏と物部氏の対立、

そして聖徳太子の登場。

聖徳太子は十七条憲法を定め、

乱れた世に秩序を取り戻そうとしました。

しかし、

天皇や聖徳太子の権力も絶対ではなく、

背後には常に豪族の思惑がありました。

仏教を保護したのも、

蘇我氏との均衡を保つためでしょうね。

奈良時代になると、

租・庸・調の負担により農民が逃げ出す。

墾田永年私財法が導入されるも、

土地を拡大したのは貴族や寺社でした。

貴族は荘園を拡大し、

寺社は政治に介入し始める。

桓武天皇が平安京に遷都するのは、

仏教勢力から遠ざかるためでした。

平安時代になると、

権力は貴族の藤原氏に移ります。

摂関政治で支配するも、

権力の座に長くとどまることはできず。

白河上皇が院政を始め、

やがて源氏と平氏が対立。

保元・平治の乱を経て、

平清盛が太政大臣となります。

しかし平家は滅亡し、

源頼朝が鎌倉幕府を開きます。

鎌倉時代になると、

源氏もわずか三代で滅びます。

権力は北条氏へ移り、

執権政治を行います。

朝廷に権力を取り戻そうと、

後鳥羽上皇が承久の乱を起こします。

しかし後鳥羽上皇は敗れて島流し。

朝廷はなかなか権力を取り戻せない。

室町時代になると、

やっと朝廷に権力が戻ります。

後醍醐天皇が建武の新政を行うも、

武士の反感を買い短命に終わる。

足利尊氏が室町幕府を開くも、

応仁の乱で幕府は弱体化。

各地の守護大名が力をつけ、

戦国時代へ突入します。

安土桃山時代になると、

織田信長が権力を手にします。

彼は職業軍人を組織し、

鉄砲を導入して戦の常識を変えました。

経済では楽市・楽座や関所の廃止など、

自由な商業政策を実施しました。

しかし長くは続かず、

本能寺の変で命を落とします。

本書を子どもに読ませましたが、

大きな流れを掴みやすいと言ってました。

まずは本書で大まかな流れを覚え、

細かな知識は塾のテキストで学ぶ。

本書は重要な箇所が赤字になっており、

赤シートで隠すこともできます。

テスト勉強にも使えますので、

とてもありがたい一冊ですね。

もし歴史を苦手にしているなら、

いますぐ本書をお買い求めください。

本書のお値段は1,540円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

・合格する歴史の授業 上巻(旧石器〜安土・桃山時代) (中学受験 「だから、そうなのか! 」とガツンとわかる)

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学5年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)