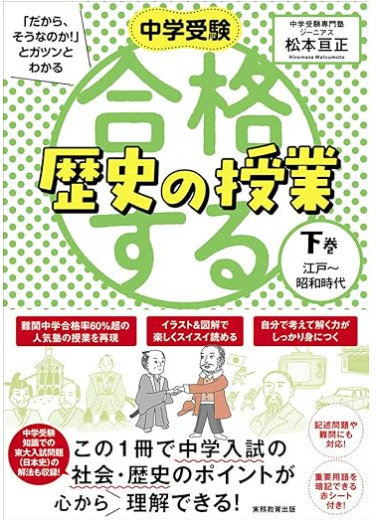

【合格する歴史の授業 下巻(江戸~昭和時代) (中学受験 「だから、そうなのか!」とガツンとわかる)】感想・レビュー

(2025/11/3更新)

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

『合格する歴史の授業 下巻(江戸~昭和時代) (中学受験 「だから、そうなのか!」とガツンとわかる)』

コチラの本の上巻、

以前購入して読みました。

子どもにも読ませたところ、

とても分かりやすいと好評。

まだ子どもは習ってませんが、

先んじて下巻も購入しました。

後日習った際に、

復習やテスト勉強用に使う予定です。

私が江戸時代の章を読んでいた頃、

子どもから不意に質問されました。

「鎖国してたんでしょ」

「なぜオランダだけ貿易OKだったの?」

あれ?

何でだっけ?

とっさには答えられなかったけど、

本書を読んですぐに教えました。

この件は後ほど触れますね。

私が本書で学びたかったのは、

大正以降の歴史です。

中学校で日本史を習った時、

時間切れで学べず。

当時は自力で勉強したけど、

理解度は正直怪しい。

子どもに聞かれても、

答えられる自信もない。

そこで改めて学び直しをしようと思い、

本書を購入して読みました。

『合格する歴史の授業 下巻(江戸~昭和時代) (中学受験 「だから、そうなのか!」とガツンとわかる』

いま読み直してみると、

歴史の理解が深まりますね。

当時は一問一答で覚えていたけど、

いまなら背景まで理解できる。

当時は難しかった漢字の意味も、

いまならわかります。

ということは、

子どもが理解するのは難しいかも?

漢字の意味を教えつつ、

子どもに歴史を教えようかな。

中学受験の歴史を学びたい方は、

ぜひ本書をご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

第1章:江戸時代①

第1章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・なぜ、オランダは貿易が許されたのか?

<ポイント>

・オランダはプロテスタントで、カトリックのように積極的に布教する国ではなかった

・オランダはキリスト教を広めないと幕府に約束

・キリスト教を広めるより、貿易を独占することが重要と考えた

戦国時代にやってきたの宣教師は、

スペインやポルトガル出身です。

江戸幕府がキリスト教を禁止したのは、

幕府の方針と合わないからです。

当時は士農工商という身分制度でしたが、

キリスト教は平等の精神でした。

幕府としては困りますよね。

キリスト教徒が反乱を起こしたのが、

島原・天草一揆です。

実は幕府だけで勝利できず、

オランダの力を借りたそうです。

その縁もあってか、

オランダとは貿易をするようになった。

オランダ風説書を毎年提出させて、

世界情勢も知っていたそうです。

鎖国と言いつつ、

完全に孤立ではないので要注意ですね。

第2章:江戸時代②

第2章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・米将軍、徳川吉宗による享保の改革

<ポイント>

①上米の制(米不足を補うため、大名に石高1万石に対して100石の米を納めさせる)

②新田開発(町人に新田開発をさせて、その代わりに利益を町人にも分配する)

③目安箱の設置(住所・氏名を書いた意見をだけを取り上げる)

④公事方御定書(裁判の基準となる法律を定める)

⑤蘭学の発達(キリスト教に関係のない洋書の輸入を許可する)

①②コメ関連ですね。

令和もコメ騒動が起きてますが。。

幕府も米不足に悩み、

①を出したようです。

当然ながら大名の反発を招くため、

参勤交代を1年→半分にしたそうです。

実は享保の改革、

上手くいかなかった面もあるそうです。

その原因は年貢。

四公六民→五公五民に引き上げたので。

令和7年の国民負担率は46.2%、

当時と似た感じですね。

そりゃ民衆の不満も出ますよね。

ちなみに享保の改革以降、

2つの改革が行われます。

天保の改革もありますが、

それは次章に書かれています。

ざっと書いておきましたが、

かなり違いますよね。

田沼が積極財政?

松平が緊縮財政?

寛政の改革が不評だったのは、

なんとなくわかりますよね。

<田沼意次の改革>

・株仲間(商工業者に同業者組合を作り、特権を与えて有利にさせ、税を取り立てた)

<寛政の改革(松平定信)>

・質素・倹約(ぜいたくはするな)

・囲米の制(飢饉に備えて大名に米を蓄えさせる)

・寛政異学の禁(幕府の学校では朱子学以外を禁じる。蘭学は禁止)

第3章:江戸時代③

第3章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・三大改革のラスト、天保の改革

<ポイント>

①人返し令(江戸に出てきた農民を強制的に村に帰す)

②株仲間の解散(特権を亡くして自由な商売をすすめる)

③外国船打払令の改め(薪や水、食料を与えて帰っていただく)

④上知令(江戸・大阪周辺の大名や旗本の領地を幕府のものにして、幕府の力を強める)

①②の背景は、

当時の世の中が不安定だったこと。

洪水や冷害の影響で、

農民が都市にやってきます。

でも都市にも仕事はなく、

一方で儲けている商人はいる。

そこで大塩平八郎の乱が起こり、

打ちこわしが行われた。

幕府が対策を行ったのが①②。

でもうまくいかなかったそうです。

③の背景も、

当時の世界情勢にあります。

アヘン戦争で、

清がイギリスに敗れました。

もしイギリスの船を打ち払ったら、

日本も清と同じ運命になる。

幕府の出した令を簡単に撤回できず、

苦肉の策だったそうです。

その後の開国の流れを見ると、

けっしてうまくいってはいない。

④大名の反発を抑えられない。

つまり幕府が弱体化しつつある証拠。

開国や不平等条約で不満が高まり、

薩長同盟に発展します。

もう幕府が鎮める力はなく、

大政奉還となります。

実は大政奉還、

意外と曲者だったそうです。

政権を朝廷に返上しつつ、

天皇部下になることで徳川家を守る。

大名の不満は残ったまま、

明治時代を迎えます。

第4章:明治時代①

第4章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・江戸幕府が滅んだ後にクーデター?

<ポイント>

①王政復古の大号令(摂政/関白/幕府を廃止、天皇が政治を行うという宣言)

②戊辰戦争(旧幕府側と新政権軍の衝突)

③五箇条の御誓文(大名向け。薩摩/長州中心の政治でないことをアピール)

④五榜の掲示(民衆向け。徒党・強訴・一揆・キリスト教の禁止)

①天皇の部下となった、

幕府封じですね。

徳川家中心の政治をしない、

というのが大きな狙い。

旧幕府側は反発し、

②戊辰戦争に発展します。

③を大名向けに出したのは、

②新政府軍側の味方につけるため。

戊辰戦争は新政府軍が勝利し、

旧幕府側は権力を失います。

④民衆向けには江戸時代と変わらず、

厳しい政策を行いました。

各種の反発を抑え、

新政府を徐々に作っていく感じですね。

第5章:明治時代②

第5章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・ポーツマス条約 日露どちらも戦争を終わらせたかった?

<ポイント>

・韓国を支配する権利

・旅順/大連を租借する(実質的に支配する)権利、南満州鉄道の権利

・樺太の南半分

日露戦争は日本が勝利した、

という人もいますが違います。

停戦に近い感じですね。

日本は資金/食料不足の可能性があり、

ロシアは国内情勢が不安定になったから。

ロシア民衆が政府に発砲した事件を、

血の日曜日事件と言います。

ポーツマス条約で重要なのは、

賠償金がないこと。

日清戦争では賠償金があったけど、

日露戦争にはありません。

戦時経済で国民生活が悪化したのに、

戦後も苦しい状態が続く。

これに反発した国民が起こしたのが、

日比谷焼き討ち事件です。

戦争なんて国民のためにならない。

戦争なんてするもんじゃないですね。

第6章:大正時代

第6章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・民主主義を唱える動き 大正デモクラシー

<ポイント>

・明治以来、薩摩藩や長州藩出身者ばかり藩閥政治がおこなわれていた

・板垣退助が民選議院設立建白書を出したが、結局変わることはなかった

・立憲政友会の原敬が総理大臣になり、日本で最初の本格的な政党内閣が発足した

明治に天皇中心の政治を目指すも、

実態は藩閥政治でした。

薩長同盟を組んで江戸幕府を倒し、

自分たちが政治をする体制ですね。

これを批判したのが板垣退助であり、

立憲政治を目指しました。

それが実現したのが、

大正時代の原敬内閣ですね。

ただし、

長くは続きませんでした。

大正時代は関東大震災が発生し、

復興にお金が必要となりました。

昭和初期は金融恐慌もあり、

日本は不景気になります。

次第に軍部が政権を握り、

悲惨な戦争へと突入するのです。

第7章:昭和時代

第7章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・GHQと戦後の日本

<ポイント>

・治安維持法を廃止(言論の地涌を奪っていた法律を廃止)

・選挙法を改正(満20歳以上の男女に選挙権)

・財閥解体(戦争に協力していたとして解体)

・独占禁止法(大会社の利益独占を防ぎ、財閥ができないようにする)

・農地改革(地主の土地を強制的に買い上げ、小作人に安く売り渡し、自作農を増やす)

・労働組合法(労働者が団結する権利を認める)

・労働基準法(1日8時間労働。男女同一賃金)

・教育基本法(軍国主義→民主主義を守る教育へ変更)

軍国主義から無謀な戦争へ突入し、

日本は敗戦します。

そこから連合国軍が支配しますが、

日本が大きく変わりました。

ポイントの政策を見ると、

いまに通じる政策が多いですよね。

戦後の日本経済はボロボロでしたが、

朝鮮戦争の特需→高度経済成長で回復。

しかしバブル崩壊から30年低迷し、

いまも完全には抜けきっていません。

この先の日本はどうなるでしょうか?

ヒントは過去の歴史にあるかも。

もし似たような時代があれば、

ぜひ自分で学んでみてください。

まとめ

各章で参考になると思った箇所、

まとめました。

第1章:江戸時代①

・なぜ、オランダは貿易が許されたのか?

<ポイント>

・オランダはプロテスタントで、カトリックのように積極的に布教する国ではなかった

・オランダはキリスト教を広めないと幕府に約束

・キリスト教を広めるより、貿易を独占することが重要と考えた

第2章:江戸時代②

・米将軍、徳川吉宗による享保の改革

<ポイント>

①上米の制(米不足を補うため、大名に石高1万石に対して100石の米を納めさせる)

②新田開発(町人に新田開発をさせて、その代わりに利益を町人にも分配する)

③目安箱の設置(住所・氏名を書いた意見をだけを取り上げる)

④公事方御定書(裁判の基準となる法律を定める)

⑤蘭学の発達(キリスト教に関係のない洋書の輸入を許可する)

<田沼意次の改革>

・株仲間(商工業者に同業者組合を作り、特権を与えて有利にさせ、税を取り立てた)

<寛政の改革(松平定信)>

・質素・倹約(ぜいたくはするな)

・囲米の制(飢饉に備えて大名に米を蓄えさせる)

・寛政異学の禁(幕府の学校では朱子学以外を禁じる。蘭学は禁止)

第3章:江戸時代③

・三大改革のラスト、天保の改革

<ポイント>

①人返し令(江戸に出てきた農民を強制的に村に帰す)

②株仲間の解散(特権を亡くして自由な商売をすすめる)

③外国船打払令の改め(薪や水、食料を与えて帰っていただく)

④上知令(江戸・大阪周辺の大名や旗本の領地を幕府のものにして、幕府の力を強める)

第4章:明治時代①

・江戸幕府が滅んだ後にクーデター?

<ポイント>

①王政復古の大号令(摂政/関白/幕府を廃止、天皇が政治を行うという宣言)

②戊辰戦争(旧幕府側と新政権軍の衝突)

③五箇条の御誓文(大名向け。薩摩/長州中心の政治でないことをアピール)

④五榜の掲示(民衆向け。徒党・強訴・一揆・キリスト教の禁止)

第5章:明治時代②

・ポーツマス条約 日露どちらも戦争を終わらせたかった?

<ポイント>

・韓国を支配する権利

・旅順/大連を租借する(実質的に支配する)権利、南満州鉄道の権利

・樺太の南半分

第6章:大正時代

・民主主義を唱える動き 大正デモクラシー

<ポイント>

・明治以来、薩摩藩や長州藩出身者ばかり藩閥政治がおこなわれていた

・板垣退助が民選議院設立建白書を出したが、結局変わることはなかった

・立憲政友会の原敬が総理大臣になり、日本で最初の本格的な政党内閣が発足した

第7章:昭和時代

・GHQと戦後の日本

<ポイント>

・治安維持法を廃止(言論の地涌を奪っていた法律を廃止)

・選挙法を改正(満20歳以上の男女に選挙権)

・財閥解体(戦争に協力していたとして解体)

・独占禁止法(大会社の利益独占を防ぎ、財閥ができないようにする)

・農地改革(地主の土地を強制的に買い上げ、小作人に安く売り渡し、自作農を増やす)

・労働組合法(労働者が団結する権利を認める)

・労働基準法(1日8時間労働。男女同一賃金)

・教育基本法(軍国主義→民主主義を守る教育へ変更)

まとめ

江戸から昭和までを振り返ると、

改革の歴史かなと思いますね。

まず江戸時代、

以下の改革が行われました。

世の中の情勢が悪く、

田沼以外の改革は成功しなかった。

田沼の改革は景気回復したけど、

賄賂も蔓延し失脚。

・享保の改革(徳川吉宗)

・田沼意次の改革:株仲間

・寛政の改革(松平定信)

・天保の改革(水野忠邦)

これらの改革を経ても、

幕府の弱体化は止まらなくなります。

当初はオランダのみ貿易を許したけど、

次第に外国勢力へ対応しきれなくなる。

アヘン戦争で清が破れた衝撃は大きく、

幕府は開国を決意する。

しかし朝廷や大名は反発し、

大政奉還へとつながります。

明治時代に入ると、

王政復古の大号令で幕府を廃止します。

戊辰戦争で旧幕府軍を破った新政府は、

五箇条の御誓文で近代化を宣言します。

しかし実態は薩長の藩閥政治であり、

政党政治は大正時代まで実現せず。

大正時代になると、

原敬が日本初の政党内閣を成立させます。

しかし関東大震災が発生し、

復興に多額のお金が必要となる。

昭和初期は金融恐慌が発生し、

日本経済は不景気になります。

ここから軍部が政権を握り、

戦争に突入するも敗北します。

戦後はGHQが日本を統治し、

いまの日本の礎となる改革を実施。

朝鮮戦争特需で経済復興を果たし、

高度経済成長を実現します。

しかしバブル経済が崩壊し、

30年以上のデフレ経済に突入します。

歴史は繰り返すというけど、

本当にその通りですね。

令和の時代に起こっている問題、

過去の時代にもありました。

当時はどう対応したのか?

その対応は成功or失敗したのか?

成功or失敗の要因は何か?

歴史を学びながら分析し、

この先もPDCAの繰り返しでしょうね。

本書は中学受験向けなので、

時代の歴史がコンパクトにまとまってる。

小学生でもわかりやすいので、

中学受験勉強にちょうどいい一冊。

赤シートもあるので、

一問一答の勉強にも使えます。

中学受験で歴史を学ぶ方は、

いますぐ本書をお買い求めください。

本書のお値段は1,540円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

・合格する歴史の授業 下巻(江戸~昭和時代) (中学受験 「だから、そうなのか!」とガツンとわかる)

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学5年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)