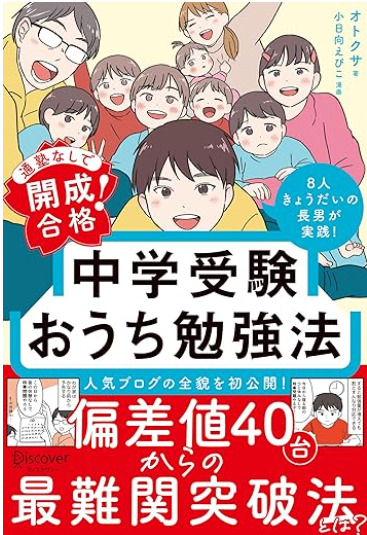

【通塾なしで開成合格! 中学受験おうち勉強法】感想・レビュー

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

先日、

併塾に関する記事を書きました。

SAPIXのクラスメートで、

3人に2人が春季講習で塾を掛け持ち。

ウチは掛け持ちしてませんが、

教育熱心のご家庭は多いようです。

コチラの記事なりますので、

ご興味あればぜひご覧ください。

この記事でも書いたのですが、

併塾って本当に必要でしょうか?

お金の問題も気になるけど、

子どもの体調やメンタルも気になる。

そんなに勉強できるの?

ここまでやらないとダメなの?

子どもの体調とメンタルは大丈夫?

中学受験勉強で潰れてしまったら、

元も子もないですよね。

では、

どうすればいいでしょうか?

併塾しなくてもいいように、

家庭学習で補えればいい。

でも、

どうやればいいいかわからない。

そんな方にオススメなのが、

コチラの本です。

通塾なしで開成合格?

という驚きの本です。

厳密には小6の後半だけ、

NN開成に通ったようです。

それでも週1なので、

週4の通塾からすれば異端ですよね。

最低限の通塾で、

なぜ開成に合格できたのか?

本書の秘訣を読むと、

併塾に関するヒントも見えてきます。

必ずしも併塾する必要ない、

工夫次第で家庭学習で十分補える。

子どもの体の負担も減るし、

親の金銭的な負担も減りますね。

塾に通っていても参考になるので、

ぜひ本書をご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

第1章:「通塾なし」中学受験のはじまり

第1章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・生活の中で身についた計算力

<お風呂での数字ゲーム>

①倍々ルール:1,2,4,8,16.32…

②二乗ルール:1,4,9,16,25,36…

③素数ルール:2,3,5,7,11,13…

①~③のルール、

ゲーム感覚で覚えた方が良いですね。

規則性の問題を見ていると、

①~③に基づく問題が多々見られる。

問題文を見ながら数字を羅列した際、

ルールがパッと浮かぶと簡単に解ける。

SAPIXの場合だと、

③100以内の素数は暗記ですね。

ちなみにルールではないのですが、

SAPIXでは他にも暗記推奨があります。

それは、

3.14×○の計算結果を暗記すること。

円の問題で3.14計算は必須だし、

筆算は時間がかかるからです。

私の子ども、

3.14×1ケタなら暗記してますね。

算数は暗算が早いほど、

考える時間が増えるので有利です。

3.14×1ケタを下に書いたので、

ぜひご活用ください。

① 3.14×1=3.14

② 3.14×2=6.28

③ 3.14×3=9.42

④ 3.14×4=12.56

⑤ 3.14×5=15.7

⑥ 3.14×6=18.84

⑦ 3.14×7=21.98

⑧ 3.14×8=25.12

⑨ 3.14×9=28.26

第2章:中学受験における「自走」の意味

第2章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「自走」についてのよくある誤解

<よくある誤解>

①親は一切手を出さない

②子ども自身が計画を立てる

③モチベーションが常に高い

④できないことも1人で乗り越えられる

⑤子どもがすべて自分1人で判断して取り組める

<本来の「自走」>

①親が適切な環境を与える

②親が明確なゴールと道筋を示す

③モチベーションに左右されない

④つまづいた時のサポート体制がある

⑤上記の条件が揃った上で、自分1人で勉強に取り組める

よくある誤解に書かれている内容、

その通りですね。

子どもはまだ小学生なのに、

①~⑤が1人でできるハズがない。

私も周りの親に聞いてみたけど、

子ども1人では誰もできていない。

子どもはまだ小学生。

親のサポートは必須です。

なので、

本来の「自走」を考えるのが適切です。

私も概ね同じ方針ですが、

③だけ少し違いますね。

モチベーションが低い時、

無理に勉強させないようにしてます。

今日はもう寝よう。

頭がスッキリした状態の方が覚えやすい。

終わらない分は○日かけてやればいい。

親の役割はモチベーターかな、

と思ってやってますね。

第3章:「自走」を叶えた8つの仕組み

第3章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・<解説>を大切にする

<ポイント>

①解説が詳しい問題集を選ぶ

②正解以外の選択肢や解き方にも目を向ける

③単位や意味の違いを重視する

①解説が詳しい問題集を選ぶ

解説が詳しい問題集は、

親子双方にオススメですね。

解説が詳しくないと、

子どもが自力で勉強するのは難しいので。

たとえばSAPIXの解説、

かなり簡素で子どもにはわかりにくい。

親が解説を見て教える必要があり、

結構大変ですね。

本書で紹介されている教材、

リンク貼っておきますね。

もし自宅学習教材をお探しの場合、

ぜひ参考にしてみてください。

<国語>

・中学入試 国語 塾技100 (中学入試 塾技)

・高校入試を制する国語「選択問題」の解き方の基本

<算数>

・中学受験を成功させる 熊野孝哉の「場合の数」入試で差がつく51題+17題 改訂5版

(「場合の数」以外にも種類があるので↑のリンクからご覧ください)

・特進クラスの算数

②正解以外の選択肢や解き方にも目を向ける

正解以外の選択肢、

私も子どもに解説してますね。

たとえば4択問題、

正解の答え以外の3つも解説します。

国語の選択肢は、

どこが間違ってるのか説明します。

選択肢は本文の言い換えなので、

本文と照らし合わせればわかる。

・選択肢は「本文の言いかえ」である

・多くの子どもが犯してしまうミスは、「選択肢同士をくらべて」選んでしまう

・「選択肢と本文をくらべて」選ぶ

コチラの本がわかりやすいので、

ご興味あればぜひご覧ください。

理科社会の場合、

間違いの選択肢から学べることもある。

たとえば本書の例(↓)

正解はイです。

でも、

他は何のお米が有名ですか?

問題 :コシヒカリの主な産地は生産地はどこ?

選択肢:ア 秋田県 イ 新潟県 ウ 宮城県 エ 北海道

SAPIXのテストで見直しの際、

私も他選択肢の話はしますね。

たとえば、

↓の感じですね。

選択肢の数だけ知識が増えるので、

ぜひ取り入れてみてください。

ア(秋田県):あきたこまち

ウ(宮城県):ひとめぼれ(昔は「ササニシキ」が有名)

エ(北海道):ななつぼし(「ゆめぴりか」も有名)

③単位や意味の違いを重視する

算数の解説について、

本書に書かれています。

解説の式の数字の意味や単位等、

何が具体的にわからないのか?

子どもが説明できるように訓練すると、

実力がつくそうです。

ウチでは算数の宿題、

私が答え合わせをしています。

SAPIXの算数が宿題量が多く、

解くだけで子どもが疲れ果てるから。

間違えた問題の解説を見て、

私が子どもに教えますね。

本書のやり方はやってないので、

今後は方針変換しようかな。

第4章:中学受験「時間」と「お金」の節約術

第4章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・親が教えられなくても問題なし

字面を鵜呑みしなうよう、

ご注意ください。

まったく教えないという意味ではなく、

解説を見れば教えられるという意味です。

つまり、

解説を見て教えるだけで良ければ、

親が解けなくても問題ないってこと。

これができる条件は、

解説が詳しい問題集で勉強することです。

SAPIXだと当てはまらないので、

ご注意ください。

まず解説が簡素だったり、

書かれていない問題もあります。

解説でわからない時は、

テキスト読んだりネットで調べます。

結構時間がかかるので、

親の負担はかなり大きいです。

親が教えられない家庭はどうするか?

併塾している家庭もありますね。

併塾は課金ゲームに陥るけど、

各家庭の事情があるので否定はできない。

併塾は別記事に書きましたので、

ご興味あればぜひご覧ください。

第5章:おうち勉強法「合格貢献度」ベスト10

第5章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・第6位 YouTube「理科・社会」最強説

<内容>

・理科/社会はとにかくYouTube、移動時はとにかくYouTube

<目的>

・プロに任せて視覚でインプット&親がラクできる

理科に関しては、

私も動画で学ぶことに賛成派です。

テキストに書かれた文字を読むより、

実験動画を見た方が理解しやすい。

SAPIXにも理科の動画はあり、

子どもがたまに見てますね。

社会に関しては、

今のところ動画で学んでないですね。

本書を読むと、

歴史を習いだしたら動画はアリかも。

まだ地理しか習ってないので、

地理なら地図帳の方がオススメです。

筆者のオススメYouTubeはコチラ(↓)

ぜひ参考にしてみてください。

第6章:「おうち勉強」の疑問解決Q&A

第6章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・子供を叱ったことはありますか?

<ポイント>

①勉強の内容については叱らない

②勉強への「態度」については叱る

私と似てますね。

私も①は叱らない。

授業で一度習っただけで、

全部できるようになるハズがない。

同じ問題を2回間違えた場合、

どう教えれば子どもは理解できるか?

教え方を変えたりして、

あれこれ試行錯誤してますね。

②は私も叱ります。

私が叱る理由は、

塾に自分で行きたいと言ったから。

私は中学受験しなくても良い派なので、

塾に通わなくても良いと思ってます。

自分で通うと言ったからには、

塾の勉強をしっかりこなさないと。

ウチの場合、

↓の要領でスケジュールを組みます。

私は子どもの計画を聞き、

進捗を確認するのがメインです。

たとえば叱る場面、

Youtubeの見過ぎやマンガの読みすぎで、

勉強時間に追われる時ですね。

なぜ先に勉強しないのか?

終わったらいくらでもできるのに。

・1週間でやるべき宿題量を聞く

・1日単位だとどの科目をどこまでやるか聞く

・休憩する前にどの科目をどこまでやったか聞く

親の役割はモチベーターだと思ってます。

モチベーションを引き上げるだけで、

子どもが勉強するなら苦労しない。

叱らざるを得ない時もある。

ただしずっと叱り続けるのはダメ。

この匙加減は難しいけど、

教育虐待の本を読んで自制してますね。

コチラの本がわかりやすいので、

ご興味あればぜひご覧ください。

第7章:「逆転合格」への道のり

第7章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・小学6年生夏時点での開成テスト

<テスト結果>

・早稲田アカデミー開成中オープン模試:偏差値42.5

・サピックス 改正オープン:偏差値40.3

小6夏時点で、

合格可能性20%だったようです。

これが逆に良かったのかな、

と個人的には思いましたね。

あまり高すぎると油断するので。

別の本で読んだのですが、

↓のように書かれてました。

<理由>

・3ヶ月前に第一志望の合格率が80%など、あまり高い値が出てしまうと、子どもはどうしても慢心してしまう

・入試3ヶ月前にピークが来ても意味がない

合格率が高すぎると、

もう1つ心配なことがあります。

それが不合格だった場合、

本人のモチベーションへの悪影響。

模試では成績良かったのにナゼ?

となりかねない。

逆に合格率が低い方が、

不合格でも仕方ないかと割り切れる。

コチラの本が参考になりますので、

ご興味あればぜひご覧ください。

まとめ

各章で参考になると思った箇所、

まとめました。

第1章:「通塾なし」中学受験のはじまり

・生活の中で身についた計算力

<お風呂での数字ゲーム>

①倍々ルール:1,2,4,8,16.32…

②二乗ルール:1,4,9,16,25,36…

③素数ルール:2,3,5,7,11,13…

① 3.14×1=3.14

② 3.14×2=6.28

③ 3.14×3=9.42

④ 3.14×4=12.56

⑤ 3.14×5=15.7

⑥ 3.14×6=18.84

⑦ 3.14×7=21.98

⑧ 3.14×8=25.12

⑨ 3.14×9=28.26

第2章:中学受験における「自走」の意味

・「自走」についてのよくある誤解

<よくある誤解>

①親は一切手を出さない

②子ども自身が計画を立てる

③モチベーションが常に高い

④できないことも1人で乗り越えられる

⑤子どもがすべて自分1人で判断して取り組める

<本来の「自走」>

①親が適切な環境を与える

②親が明確なゴールと道筋を示す

③モチベーションに左右されない

④つまづいた時のサポート体制がある

⑤上記の条件が揃った上で、自分1人で勉強に取り組める

第3章:「自走」を叶えた8つの仕組み

・<解説>を大切にする

<ポイント>

①解説が詳しい問題集を選ぶ

②正解以外の選択肢や解き方にも目を向ける

③単位や意味の違いを重視する

①解説が詳しい問題集を選ぶ

<国語>

・中学入試 国語 塾技100 (中学入試 塾技)

・高校入試を制する国語「選択問題」の解き方の基本

<算数>

・中学受験を成功させる 熊野孝哉の「場合の数」入試で差がつく51題+17題 改訂5版

(「場合の数」以外にも種類があるので↑のリンクからご覧ください)

・特進クラスの算数

②正解以外の選択肢や解き方にも目を向ける

・選択肢は「本文の言いかえ」である

・多くの子どもが犯してしまうミスは、「選択肢同士をくらべて」選んでしまう

・「選択肢と本文をくらべて」選ぶ

問題 :コシヒカリの主な産地は生産地はどこ?

選択肢:ア 秋田県 イ 新潟県 ウ 宮城県 エ 北海道

ア(秋田県):あきたこまち

ウ(宮城県):ひとめぼれ(昔は「ササニシキ」が有名)

エ(北海道):ななつぼし(「ゆめぴりか」も有名)

第4章:中学受験「時間」と「お金」の節約術

・親が教えられなくても問題なし

第5章:おうち勉強法「合格貢献度」ベスト10

・第6位 YouTube「理科・社会」最強説

<内容>

・理科/社会はとにかくYouTube、移動時はとにかくYouTube

<目的>

・プロに任せて視覚でインプット&親がラクできる

第6章:「おうち勉強」の疑問解決Q&A

・子供を叱ったことはありますか?

<ポイント>

①勉強の内容については叱らない

②勉強への「態度」については叱る

・1週間でやるべき宿題量を聞く

・1日単位だとどの科目をどこまでやるか聞く

・休憩する前にどの科目をどこまでやったか聞く

第7章:「逆転合格」への道のり

・小学6年生夏時点での開成テスト

<テスト結果>

・早稲田アカデミー開成中オープン模試:偏差値42.5

・サピックス 改正オープン:偏差値40.3

<理由>

・3ヶ月前に第一志望の合格率が80%など、あまり高い値が出てしまうと、子どもはどうしても慢心してしまう

・入試3ヶ月前にピークが来ても意味がない

まとめ

なぜ通塾しなくても、

開成に受かったのか?

筆者の教育方針が良いから。

この一言に尽きますね。

小学生ができる自走を目指して、

親がその方向へ導く。

子どもの努力も凄いけど、

親の環境作りが成功要因ですね。

ウチは通塾してるけど、

とても参考になりますね。

筆者の教育方針を取り入れれば、

併塾しなくても大丈夫だと感じたので。

親の教え方を工夫したり、

YouTubeを活用したりすれば補える。

再現性のあるやり方なので、

だれでも簡単に実践できますね。

塾無し受験をお考えの方。

塾の費用を抑えたい方。

家庭学習の方針にお悩みの方。

いますぐ本書をお買い求めください。

中学受験は課金ゲームではない。

コスパの良いやり方もある。

塾の費用を最小限に抑えて、

志望校に合格できれば家計も助かる。

子どもの学力も伸びるし、

メリットしかないですよね。

教育費でお悩みの方は、

ぜひ本書をお買い求めください。

本書のお値段は1,760円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学5年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)