【ユニークな行動を取れる人がいつも考えていること】感想・レビュー

はじめまして、はるパパです。

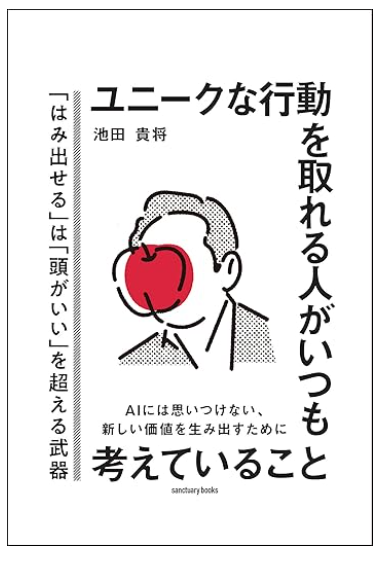

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

あなたはユニークな行動を取りますか?

別に取ってない。

なぜ取らなきゃいけないの?

質問の意味がわからない。

このような答えが一般的だと思います。

でも、

ユニークな行動を取っていかないと、

今後は生き残れないかも。

かつては、

マニュアル人間が評価されました。

しかし、

マニュアル人間の仕事は、

AIに代替されつつあります。

これに気づかず過ごしていると、

生活の糧を失ってしまうのです。

AI時代に人間に求めらているのは、

一体なんでしょうか?

それは人間らしさです。

AIには生み出せない創造性や個性。

創造性や個性、

マニュアル通りの行動からは生まれない。

マニュアルから少し外れた、

ユニークな行動から生まれるのです。

では、

ユニークな行動を取るには、

どうすればいいでしょうか?

急に言われてもわからないですよね。

そんな方にオススメなのが、

コチラの本です。

心理学や行動科学の視点から、

その思考や習慣が解説されています。

たとえば、

ユニークな人はあえて「ズレる」。

人は無意識のうちに、

自分らしさや一貫性を保とうとする。

でも、

そこに甘んじていては、

常識の枠を出られませんよね。

常識の枠を壊した先に、

新たな創造が生まれます。

米国テック企業の社長は、

ユニークな発想から新製品を創造する。

OpenAIの文章生成AI、

ChatGPTはその最たる例ですよね。

最近では文書生成に留まらず、

あらゆるものを自動生成します。

そのAIによって。

人間の仕事が奪われる事態ですが。

人間に求められているのは、

AIができないこと。

つまり、

AIにはできない創造力なのです。

普通に縛られていては、

創造力は養われない。

もっと自由に考えないと、

創造力は生まれない。

本書はそんな、

ユニークさを育てるための実践ガイド、

とも言える一冊です。

AI時代に仕事を失いたくない人は、

ぜひ本書をご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

CHAPTER1:ズレる

CHAPTER1で参考になると思った箇所、

コチラです。

・ユニークな行動を取れる人は思い込みを、何度も裏返してみる

<ポイント>

・私たちは無意識のうちに、自分が抱く「自己像」に合致する行動や結果を再現しようとする

・情報の取捨選択そのものも、自己認識に強く依存している

・自己認識を書き換えることができれば、未来の行動と結果もまた変えることができる

行動心理学でいうところの、

一貫性の法則ですね。

人は一度決めたこと/発言/行動を、

維持しようとする心理的傾向がある。

これを変えるのは、

心理的負担が意外と大きい。

でもこれができれば、

ユニークな行動を取れる。

やり方は簡単ですね。

一度決めたこと/発言/行動と、

逆のことを試せばいい。

先日私が試したのは、

ゲームを学習に活かすこと。

ゲーム=悪のイメージが強いけど、

活用次第では中学受験にも活かせる。

コチラのブログに書いたので、

ご興味あればぜひご覧ください。

CHAPTER2:俯瞰する

CHAPTER2で参考になると思った箇所、

コチラです。

・ユニークな行動を取れる人は価値観も定期的にメンテナンスする

<ポイント>

①ある程度の伸びを見せたあと、不思議なことに、必ずどこかで成長が鈍化する局面が訪れる

②過去のデータや経験則に基づき、人間関係/仕事/健康/学び/お金など、あらゆる側面で「平均的な自分」におさまろうとしてしまう

③無意識の枠から抜け出すためには、自分が抱える先入観を見つけ出し、それを冷静に見直すプロセスが不可欠である

①自分の限界を自己認識し、

壁として内なる制限を築いてしまう。

ずっと成長することはないので、

①②が普通かなと思ったりしますが。

③先入観から抜け出すのは、

意識的に行動しないと難しいです。

その方法として、

本書では4枚の紙が書かれてますね。

・1枚目:「自分がすでに手にしている環境」を書き出す

・2枚目:「自分がすでに手にしている環境」について再評価を行う

・3枚目:「今の自分にとってメリットとなる新たな価値観」を書き出す

・4枚目:新たに選び直した価値観をどのように定着させるかを記す

いまの環境に満足している人ほど、

3~4枚目は難しいかも。

新たな価値観の必要性に乏しく、

メリットも見い出せない。

自分が成長してないな、

と危機感を覚えた時でないと、

なかなか実行できないかも。

もしそんな場面が訪れたら、

4枚の紙をやってみましょう。

ユニークな行動に至れば、

きっと成長できますね。

CHAPTER3:実験する

CHAPTER3で参考になると思った箇所、

コチラです。

・ユニークな行動を取れる人はやる気より先に、予定を決めてしまう

<ポイント>

①ユニークな行動を取れる人は、優先順位のつけ方もユニークだ

②表面的な効率性ではない、思考の柔軟さと芯の強さがその背景にある

③優先順位の基準はすでに「あらかじめ決められている」

優先順の付け方は、

個人によって異なります。

では個人はどのような基準で、

優先順位を決めるのか?

実は幼少期から時間の物差しを持ち、

無意識に判断している。

③あらかじめ決められている、

とはそのような意味だそうです。

時間の物差しとは何か?

①~③が書かれています。

ユニークな行動を取る人は、

③で優先順位を決めるそうです。

①だと状況に振り回され、

②だと忙しかった感覚が残るだけ。

③は個人ごとにバラバラなので、

よりユニークとなる。

①気分の物差し

②緊急の物差し

③重要の物差し

私もかつては、

②最優先で仕事をしていました。

いつになっても仕事が終わらず、

毎日残業続きで帰宅も遅かった。

子どもが産まれたのを機に、

③家庭の時間を最優先にしました。

その結果、

残業を大幅に減らしたけど、

成果は変わらずでしたね。

毎日17時で退社していたので、

ユニークに見られてたのが懐かしい。

CHAPTER4:余白を作る

CHAPTER4で参考になると思った箇所、

コチラです。

・ユニークな行動を取れる人は学ぶことを「気持ちいい」と自分に刷り込んでいる

<勉強の意味づけを変える>

①時間の確保ができない→専用の時間は不要である

②頭を使いたくない→頭を使わなくてもいい

③特に勉強したことがない→目的があれば、すべてが勉強に化ける

④終わりが見えない→毎日、終わらせる

⑤やる気が出ない→アウトプット先を決める

勉強が苦痛に感じると、

何かと理由をつけて勉強しない。

苦痛に感じる理由をすり替えると、

勉強をポジティブに捉えられます。

私の子どもが実践しているのは、

④ですね。

SAPIXの宿題量は膨大なので、

一気に全部やるのは不可能。

勉強計画を立て、

1日の勉強計画を決める必要がある。

でも、

計画通りに進むケースは少ない。

だから計画にバッファーを設けて、

追いつけるようにするのが大事。

こうすれば膨大な宿題も終わるし、

遊んでも成績上位5%をキープできる。

コチラの記事に書いたので、

ご興味あればぜひご覧ください。

まとめ

各CHAPTERで参考になると思った箇所、

まとめました。

CHAPTER1:ズレる

・ユニークな行動を取れる人は思い込みを、何度も裏返してみる

<ポイント>

・私たちは無意識のうちに、自分が抱く「自己像」に合致する行動や結果を再現しようとする

・情報の取捨選択そのものも、自己認識に強く依存している

・自己認識を書き換えることができれば、未来の行動と結果もまた変えることができる

CHAPTER2:俯瞰する

・ユニークな行動を取れる人は価値観も定期的にメンテナンスする

<ポイント>

①ある程度の伸びを見せたあと、不思議なことに、必ずどこかで成長が鈍化する局面が訪れる

②過去のデータや経験則に基づき、人間関係/仕事/健康/学び/お金など、あらゆる側面で「平均的な自分」におさまろうとしてしまう

③無意識の枠から抜け出すためには、自分が抱える先入観を見つけ出し、それを冷静に見直すプロセスが不可欠である

・1枚目:「自分がすでに手にしている環境」を書き出す

・2枚目:「自分がすでに手にしている環境」について再評価を行う

・3枚目:「今の自分にとってメリットとなる新たな価値観」を書き出す

・4枚目:新たに選び直した価値観をどのように定着させるかを記す

CHAPTER3:実験する

・ユニークな行動を取れる人はやる気より先に、予定を決めてしまう

<ポイント>

①ユニークな行動を取れる人は、優先順位のつけ方もユニークだ

②表面的な効率性ではない、思考の柔軟さと芯の強さがその背景にある

③優先順位の基準はすでに「あらかじめ決められている」

①気分の物差し

②緊急の物差し

③重要の物差し

CHAPTER4:余白を作る

・ユニークな行動を取れる人は学ぶことを「気持ちいい」と自分に刷り込んでいる

<勉強の意味づけを変える>

①時間の確保ができない→専用の時間は不要である

②頭を使いたくない→頭を使わなくてもいい

③特に勉強したことがない→目的があれば、すべてが勉強に化ける

④終わりが見えない→毎日、終わらせる

⑤やる気が出ない→アウトプット先を決める

まとめ

ユニークな行動を取る人の心理や、

行動科学がよくわかる一冊です。

ユニークな行動を取る人は、

あえて「ズレる」。

たとえば、

人は自己像に合う行動や結果を再現し、

一貫性を保つ強い心理が働きます。

その一貫性を意識的に崩すことで、

ユニークな行動が可能になります。

ユニークな行動を取る人は、

あえて「俯瞰する」。

たとえば、

成長は一度伸びた後に鈍化し、

平均的な自分に収まりがちです。

そこで自分の先入観にとらわれず、

冷静に再評価します。

先入観を脱して限界や壁を超え、

さらに成長を求めるのです。

ユニークな行動を取る人は、

あえて「実験する」。

たとえば、

物事の優先順位を決める際、

普通は気分や緊急性で決めがち。

でも、

自分にとっての重要性であえて決め、

実際に行動してみる。

この時点で普通から脱しているので、

自然とユニークな行動となる。

ユニークな行動を取る人は、

あえて「余白を作る」。

たとえば、

勉強が苦痛に感じないように、

勉強の意味づけを変える。

その意味づけ自体がユニークだけど、

勉強に余裕を持たせる感がある。

勉強をポジティブに捉えることで、

勉強が苦にならなくなるのです。

このように、

あえて○○することで、

人はユニークな行動が取れます。

なぜユニークさが必要なのか?

本書に書かれている理由はコチラ(↓)

①AI技術や自動化が進み、人間に求められるのは創造性や個性になっている

②情報・技術の普及により、あらゆるものがコモディティ化し、「唯一無二の価値」が差別化のカギとなっている

③SNSを通じて個人が影響力を持ち、ブランドを形成できるようになった

④コラボレーションが価値を生む時代において、ユニークな個人同士の連携が求められるようになってきた

⑤副業・フリーランスの増加により、企業よりも個人の強みが問われるようになった

⑥「何を買うか」より「誰から買うか」のほうが重視される時代になりつつある

特に①が怖い。

ユニークさがないと生活の糧を失う。

米国ではAI失業が出始めてるし、

日本もいずれそうなる。

AI全盛時代に生き残れるよう、

人間にしかないものを磨かないと。

それがユニークさです。

ユニークな行動を取れる人材になるよう、

本書で学ぶ将来に備えましょう。

本書のお値段は1,760円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学5年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)