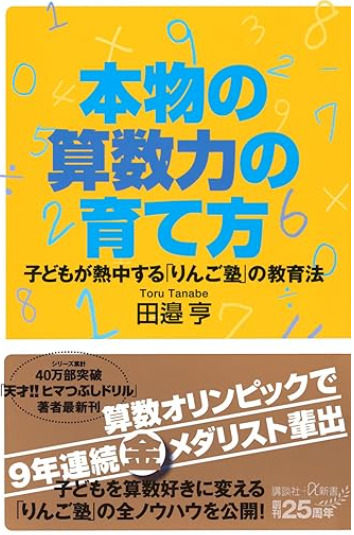

【本物の算数力の育て方 子どもが熱中する「りんご塾」の教育法】感想・レビュー

はじめまして、はるパパです。

さて本日は、

コチラの本をご紹介します。

『本物の算数力の育て方 子どもが熱中する「りんご塾」の教育法』

「うちの子は算数が苦手かも」

そう思ったことありませんか?

算数になると集中力が続かない。

答えを考えるのをすぐに諦めてしまう。

算数が苦手だから、

子どもは文系人間なのかも。

いいえ、

そんなことないですよ。

どんな子どもにも、

算数力は眠っています。

気づいていないのは大人であり、

接し方次第で驚くほど伸びていく。

算数が苦手な子どもがいるのは、

実は大人の接し方に問題があるのです。

では、

どうすればいいでしょうか?

子どもの算数力を開花させるよう、

大人が接し方を変えればいい。

でも、

どうやって変えればいいの?

そんな方にオススメなのが、

コチラの本です。

『本物の算数力の育て方 子どもが熱中する「りんご塾」の教育法』

子どもの算数力をどう伸ばすか?

本書が教えるのは、

外側と内側の両アプローチです。

外側とは環境づくりであり、

たとえば家に本をたくさん置く。

算数と関係ある?

と思うかもしれませんが大アリです。

算数の理解にも国語力が不可欠。

問題文が読み取れずに躓くこともある。

内側とは勉強意欲を高める、

仕組みづくりです。

たとえば、

算数検定を受けるとか。

検定用に勉強すれば算数力は付き、

さらに級が上がれば意欲も上がる。

このように両アプローチを通じて、

子どもの算数力を開花させる。

算数ができるようになると、

論理的に物事を考える力がつきます。

それは将来、

社会に出ても大きな武器になります。

大人が子どもの可能性を決めつけず、

楽しみながら導くのが本書のメッセージ。

「うちの子は算数が苦手かも」は、

才能が眠っているサインかもしれません。

もし算数嫌いの子どもがいるご家庭は、

ぜひ本書をご覧ください。

それでは本書の感想・レビュー、

ブログで紹介します。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

第1章:80分、算数に集中し続ける子どもたち

第1章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・大人は子どもの才能を見落としている

<ポイント>

①大人が気づいていないだけで、算数力はどの子の中にもちゃんと備わっている

②「集中力に欠ける」「考えるのを諦めている」、大人にはそう見えてしまう子の中にも算数力は眠っていて、大人のかかわり方によっては、その力を大きく伸ばす子もいる

③どこまで伸びるかは個人差があるが、できるだけ早くから育てれば、どの子の算数力もいまより大きく伸びる可能性がある

私の子どもを見ていて、

③は実感しますね。

小4でSAPIXに入塾したけど、

それ以前は自宅で勉強していました。

当時使っていた教材は、

本書にも登場する算数ラボです。

普通編(10~5級)

図形編(10~6級)

小1の頃から始めて、

全部終わってもう1周しました。

5級は中1レベルですが、

親が教えれば小学生でもできます。

小3で四谷大塚のテストを受けた時、

算数偏差値70超だったのはこのおかげ。

公文/算盤/他塾に通わなくても、

算数力は伸ばせましたね。

当時の様子を書いた記事はコチラ(↓)

ご興味あればぜひご覧ください。

第2章:なぜ思ったほど算数力が伸びないのか

第2章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・「算数が5割」と言われる中学入試

<ポイント>

①算数以外の科目はおおむね知識の暗記とその応用で解けるが、中学受験をする子の点数にそれほど差がつかない

②出題者のほうはそれがわかっているから、競争が熾烈なトップレベルの学校は、算数で推論が必要な問題ばかりを出題する

③算数の結果で合否が左右されやすくなり、感覚的には算数の配点が全体の半分を占めるほど大きく感じられる

SAPIXの宿題からも、

算数重視なのはよくわかります。

他3科目に比べて、

算数の宿題量が圧倒的に多い。

通常の2テキストに加えて、

基礎トレという別の教材もある。

全部こなすだけでも大変だけど、

やれば実力はつくなと感じますね。

各校の中学受験を見ても、

算数の傾斜配点が多いです。

通常の4科目入試以外にも、

2科目入試や1科目入試もある。

どの入試にも必ず入るのが算数。

算数できる子に入学してもらいたい、

学校の意図がよくわかります。

算数ができる子って、

論理的思考力に優れていると感じます。

推論の問題がまさにそうですよね。

仮定を立て正否を検証しながら解く。

社会に出ても役立つスキルだし、

算数は絶対にできた方がいい。

私の子ども、

いまのところ算数は問題なさそうです。

どこかで躓いたら、

親のサポートの出番ですね。

第3章:算数力を育てる「外側からのアプローチ」

第3章で参考になると思った箇所、

コチラです。

1 環境-没頭できる場所をつくる・見つける

・家の蔵書が多い子は成績も良い

<ポイント>

①算数を解くうえでは言葉の力が不可欠

②文字が読めて十分な語彙がなければ、問題文を理解することはできない

③一定の国語力がなければ、算数力も伸びない

子どもの算数を見ていると、

①~③は実感しますね。

算数の宿題やテストを見ると、

不正解には2パターンあります。

1つは解き方がわからないケース。

これはどうやっても正解できない。

解法見て学ぶしかないですね。

もう1つは、

問題文の意味が理解できないケース。

たとえば算数の思考力問題で、

例を参考に問題に答えるケース。

そもそも問題文自体が難解なうえに、

例の理解自体も難しい。

問題文の読解で時間を取られてしまい、

時間切れで不正解となってしまう。

テストは時間制限があるので、

速読力も大事です。

普段から読書で鍛えると良いですね。

2 教え方-自ら答えに気づくよう後押しする

・「教えない教え方」を実践する

<ポイント>

①「教えない教え方」で大事なのは、大人ができる限り見守りに徹することだ

②たとえ初手から間違えていても、「そうじゃないよ」と大人が介入するのは控えたい

③大人が介入するのは、子どもが完全にフリーズしたときだけでいい

私も実践してますね。

子どもが算数の勉強をする際、

何も教えません。

少し離れたところから、

①勉強する姿を見てるだけ。

近くにいないので、

②物理的に介入できないですね。

子どもを見ていれば、

手が止まる瞬間がわかります。

たとえば、

思うように問題が解けない時や、

さっぱりわからない時です。

私が③口を出すのはこの時で、

「飛ばしていいよ」と言います。

丸つけの際に私が実際に解き、

後で教えてます。

これだけで成績は十分伸びるし、

SAPIXで上位5%に入れますね。

第4章:算数力を育てる「内側へのアプローチ」

第4章で参考になると思った箇所、

コチラです。

3 仕組み-勉強したくなるシステムをつくる

・健全な競争はどんどん後押ししよう

<ポイント>

①入試は「他者との競争」にはまり込んでいき、1点の差で一喜一憂して心が落ち着かなくなる

②検定試験は絶対評価で、一般に7割~8割の点がとれれば全員合格だ

③これはすごく健全な競争ではないだろうか。

①はその通りですね。

他者との競争を意識してほしくないので、

私は「合格最低点との競争」と言います。

合格最低点は毎年変わるので、

必ずしも明確ではないけど。

子どもが努力して取った点数が、

合格最低点に届かないなら仕方ない。

別に中学受験はマストじゃないし、

あまり気にするなと言ってます。

②③おもしろい発想ですね。

子どもは検定試験を受けたことないけど、

いずれは英検等を受験するでしょう。

勉強すれば学力は伸びるし、

級も取れる。

②③の発想を子どもに教えて、

検定試験を受けさせてみようかな。

4 興味-楽しい教材で算数の世界に惹きこむ

・図形や立体は遊びながら学べる

<ポイント>

・図形や立体に興味を持ってもらいたいなら、子どもに実物を見せたり、つくって触れてもらったりして親しませるのが最もいい方法だ

・脳科学者の久保田競先生によると「手は外部の脳」

・手指を使って細かくパーツを動かす作業そのものが、脳への良い刺激になるからなおいい

算数の学習が進むと、

平面図形や立体図形が出てきます。

私の子どもは頭の中でイメージできず、

最初は苦手でした。

私が立方体の箱を切って、

説明したことあります。

サイコロキャラメルの箱は、

展開図にも使いやすい。

本書で紹介されているのは、

ニキーチンの積み木ですね。

コチラの動画がわかりやすいです。

たった7つの積み木で、

さまざまなものを作り出す。

まさに遊びながら学べる。

知育教育にオススメですね。

第5章:子どもがハマった「天才パズル」15選

第5章のパズル15選、

全部おもしろかったですね。

簡単なものから難しいものまで、

どれも楽しめます。

パズルなので、

文章ではさすがに説明しにくい。

百聞は一見に如かず。

パズル15選は本書をご覧ください。

全部正解したら、

子どもの算数力はかなりすごいですよ。

第6章:教育の「空白地帯」から

第6章で参考になると思った箇所、

コチラです。

・子どもたちに「遠回り」をさせてはいけない

<ポイント>

・算数力を伸ばすのは、きっと大人が考えているほど困難なことではない

・特別な才能も必要ない

・要は好きになってもらえばいい。そうすれば、あとは子どもが勝手に学んでいく

好きこそ物の上手なれ。

まさにそんな感じですね。

子どもに限らず、

人は好きなことには夢中になる。

ハマるほどあれこれやれば、

何でも上達しますよね。

算数の勉強も同じことだと思います。

算数を好きにさえなれば、

子どもは勝手にハマっていく。

進んで勉強するようになり、

比例して学力も伸びていく。

私たち親がやるべきなのは、

どの科目も好きにさせることですね。

では、

どうすれば好きにさせられるか?

私がやっているのは、

親が楽しそうに解く姿を見せること。

私は算数が好きだけど、

中学受験の経験はないです。

中学受験用の算数は知らないけど、

数学の力を駆使して楽しく解いてます。

「何で知らないのに解けるの?」

知識をフル活用すれば解けますよね。

それが算数の楽しさであり、

応用問題の解き方でもある。

そんな感じで教えてるうちに、

子どもの算数力も伸びてきましたね。

受験算数を知らない私に負けるのが、

悔しいみたいです。

きっかけは何であれ、

算数に夢中になってほしいですね。

まとめ

各章で参考になると思った箇所、

まとめました。

第1章:80分、算数に集中し続ける子どもたち

・大人は子どもの才能を見落としている

<ポイント>

①大人が気づいていないだけで、算数力はどの子の中にもちゃんと備わっている

②「集中力に欠ける」「考えるのを諦めている」、大人にはそう見えてしまう子の中にも算数力は眠っていて、大人のかかわり方によっては、その力を大きく伸ばす子もいる

③どこまで伸びるかは個人差があるが、できるだけ早くから育てれば、どの子の算数力もいまより大きく伸びる可能性がある

第2章:なぜ思ったほど算数力が伸びないのか

・「算数が5割」と言われる中学入試

<ポイント>

①算数以外の科目はおおむね知識の暗記とその応用で解けるが、中学受験をする子の点数にそれほど差がつかない

②出題者のほうはそれがわかっているから、競争が熾烈なトップレベルの学校は、算数で推論が必要な問題ばかりを出題する

③算数の結果で合否が左右されやすくなり、感覚的には算数の配点が全体の半分を占めるほど大きく感じられる

第3章:算数力を育てる「外側からのアプローチ」

1 環境-没頭できる場所をつくる・見つける

・家の蔵書が多い子は成績も良い

<ポイント>

①算数を解くうえでは言葉の力が不可欠

②文字が読めて十分な語彙がなければ、問題文を理解することはできない

③一定の国語力がなければ、算数力も伸びない

2 教え方-自ら答えに気づくよう後押しする

・「教えない教え方」を実践する

<ポイント>

①「教えない教え方」で大事なのは、大人ができる限り見守りに徹することだ

②たとえ初手から間違えていても、「そうじゃないよ」と大人が介入するのは控えたい

③大人が介入するのは、子どもが完全にフリーズしたときだけでいい

第4章:算数力を育てる「内側へのアプローチ」

3 仕組み-勉強したくなるシステムをつくる

・健全な競争はどんどん後押ししよう

<ポイント>

①入試は「他者との競争」にはまり込んでいき、1点の差で一喜一憂して心が落ち着かなくなる

②検定試験は絶対評価で、一般に7割~8割の点がとれれば全員合格だ

③これはすごく健全な競争ではないだろうか。

4 興味-楽しい教材で算数の世界に惹きこむ

・図形や立体は遊びながら学べる

<ポイント>

・図形や立体に興味を持ってもらいたいなら、子どもに実物を見せたり、つくって触れてもらったりして親しませるのが最もいい方法だ

・脳科学者の久保田競先生によると「手は外部の脳」

・手指を使って細かくパーツを動かす作業そのものが、脳への良い刺激になるからなおいい

第5章:子どもがハマった「天才パズル」15選

第5章のパズル15選、

全部おもしろかったですね。

第6章:教育の「空白地帯」から

・子どもたちに「遠回り」をさせてはいけない

<ポイント>

・算数力を伸ばすのは、きっと大人が考えているほど困難なことではない

・特別な才能も必要ない

・要は好きになってもらえばいい。そうすれば、あとは子どもが勝手に学んでいく

まとめ

大人は子どもの才能を見落としている。

というより潰してる気さえします。

たとえば、

子どもは算数が苦手と決めつけ、

言葉を発してしまう。

子どもがそれを真に受けてしまい、

才能が開花せず潰されてしまう。

算数力はすべての子どもに備わっており、

活かすも殺すも大人次第ですね。

では、

子どもの才能をどう開花させるか?

まずは算数を好きにさせることから、

始めると良さそうです。

好きこそ物の上手なれ。

好きになれば勝手にハマり上達する。

たとえば、

第5章の天才パズルをやらせてみるとか。

算数の楽しさに触れるところから始める。

これが才能の開花の第一歩ですね。

算数検定を受験するのも、

さらに才能を開花させられますね。

たとえば、

検定用に算数ラボを勉強すると、

自然と算数力は上がる。

算数ラボの勉強をするだけでも、

中学受験の入塾テストに合格できる。

中学受験は算数が5割の世界なので、

算数が得意な方が有利。

算数の才能を開花させると、

子どもの進路も大きく変わる。

算数がおもしろいなと思うのは、

いろいろな解き方があること。

どんな解き方でも、

答えは1つになる。

数字のマジックというか、

不思議な魅力がありますよね。

この楽しみを子どもが覚えれば、

だれでも算数を好きになる。

算数の才能が開花すれば、

将来の受験や仕事で役に立つ。

お子様が算数嫌いの方は、

いますぐ本書をお買い求めください。

本書のお値段は1,210円、

本書はコチラ(↓)から購入できます。

・本物の算数力の育て方 子どもが熱中する「りんご塾」の教育法

お問い合わせ|子供へのお金の教育 (children-money-education.com)

この記事を書いたのは・・・

はるパパ

- 小学5年生のパパ

- 子どもの教育(世界一厳しいパパ塾?)、ブロガー、投資家

- 投資の悪いイメージを払拭したい(難しい、怪しい、損する)